2018年03月11日

「吉野川の洪水に備えて」 流域講座を開催しました

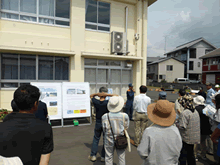

平成30年3月11日(日)、東みよし町自主防災組織及び消防団連絡会が東みよし町農業者トレーニングセンターにて開催され、東みよし町の新しいハザードマップの公表に合わせて、徳島河川国道事務所は「吉野川の洪水に備えて」と題して講演を行いました。

同会場では「東みよし町防災フェスティバル2018」も開催され、多くの来場者ある中、連絡会は自主防災組織及び消防団の関係者約150名が参加により開催されました。

最初に、東みよし町より今年度更新作業を行ったハザードマップの内容説明を実施しました。その後、徳島河川国道事務所より「吉野川の洪水に備えて」という内容で講演を行い、ハザードマップの活用の方法や洪水被害に備えて東みよし町・徳島県・徳島河川国道事務所が連携して実施している取組を紹介するとともに、「施設では守りきれない大洪水は必ず発生する」「水防災意識社会を再構築する重要性」を参加者に説明しました。

参加者からは、吉野川の洪水被害や防災に関する様々なご質問・ご意見を頂くなど、非常に熱心に受講していただきました。

今回のような取組を継続することにより、施設では守り切れない大洪水が必ず発生する前提にたって、逃げ遅れる人をなくす、経済被害を最小化するなど、減災への取組みを社会全体で推進できるように努めていきます。

■ハザードマップの説明状況

■流域講座の状況

■防災フェスティバルの状況

2018年03月10日

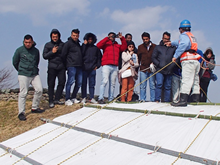

平成29年度 第2回アドプト・プログラム吉野川

平成30年3月10日(土)、「平成29年度 第2回アドプト・プログラム吉野川」が実施されました。

今回は、平成30年3月25日(日)に開催が予定されている「とくしまマラソン2018」に向けて、県内外から参加されるランナーの皆様が雄大な吉野川の沿川を気持ちよく走っていただくために、アドプト・プログラム吉野川参加団体の皆様と共にコース周辺堤防・河川敷の清掃・美化活動を行いました。

当日は晴天にも恵まれ暖かい日差しの中、国土交通省のメンバーも含め、25名の方に集まって頂き、アドプト登録区間を清掃することができました。

みなさんの頑張りで、燃やせるゴミ10袋、燃やせないゴミ8袋、資源ゴミ7袋を集めることができました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

次回開催日は7月1日(日)に実施する予定です。次回もみなさんのご参加をお待ちしております!

2018年03月01日

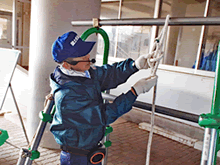

外国の防災担当者が日本の代表的な水防工法等を学びました。

3月1日(木)、(独)国際協力機構(JICA)が実施する、世界各国の行政機関担当者を対象とした防災に関わる研修が、石井河川防災ステーションで実施され、アジアや南アメリカなど10ヶ国の防災担当者14名が参加しました。

今回は、水害等における対策のひとつとして実施する水防工法の基礎的な知識や防災に役立つロープワーク等について、水防専門家であり、四国地方整備局と協定を結んでいる防災エキスパートでもある山本邦一氏を講師に、以下の講習を行いました。

(1)水防工法の基礎(座学)

(2)水防工法の事例見学

(3)ロープワーク講習(実技)

水防工法の基礎では、日本の代表的な河川である吉野川における出水時の水防対応について、代表的な工法として、深掘れ(洗掘)対策としての「木流し工」「シート張り工」、漏水対策としての「月の輪工」「釜段工」、越水対策としての「積み土のう工」「改良積み土のう工」等の講義を行いました。

また、事例として水防工法の実物をみてもらい、水防工法がどういうものかをひとつひとつ説明し、より理解を深めてもらいました。

ロープワーク講習では、山本講師の指導のもと、「迅速」「簡単」「確実」の3原則を基本とした結び方で、防災時に適用される「本結び」、「舟結び」、「かみくくし」、「もやい結び」の実技体験をしてもらいました。

この取り組みで、日本の水防技術や河川改修が世界各国の防災対策に役立つきっかけとなればと思っています。今後もこのような機会があれば、協力していきたいと考えています。

水防工法の基礎についての講義

水防工法の事例見学

ロープワーク講習

2018年02月28日

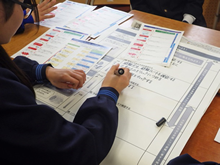

洪水発生時の事前準備は大丈夫ですか? ~「マイ・タイムライン」から学ぶ“自分の逃げ方”~

洪水により自宅、職場や学校が浸水した経験はありますか?

堤防があるから。いざとなったら誰かが助けてくれる。・・・と思っている皆さん。事前準備は大丈夫と言いきれますか?

最近ではゲリラ豪雨も多く、いつ自分の身に降りかかるのか分かりません。そのような事態に備え、河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる防災行動を時系列的に整理し、とりまとめる“マイ・タイムライン”を作成することが効果的となります。

今回は、貞光中学校の2年生42名の生徒に“マイ・タイムライン”の作成リーダーとなってもらうため、洪水の恐ろしさ、避難の重要性の理解や川の氾濫から避難完了までの時間毎の準備について、行動を考えてもらいました。

生徒の皆さんが熱心に取り組んで頂いた事で「逃げ遅れゼロ」となる“マイ・タイムライン”ができあがったと思います。

今回、勉強してもらった貞光中学校の生徒たちが、家族や地域の方と一緒に考えてもらい、皆さんが“洪水から身を守るための事前準備は大丈夫”と言ってくれる世の中となる事を期待しています。

2018年02月20日

阿南安芸自動車道(牟岐~野根) 都市計画決定要請書 手交式

平成30年2月20日(火)に徳島県庁において、 国土交通省四国地方整備局から徳島県へ、 阿南安芸自動車道(牟岐~野根)の都市計画決定要請書が提出されました。

▲写真左側から影治 美波町長、福井 牟岐町長、前田 海陽町長、飯泉 徳島県知事、

平井

四国地方整備局長、島本 徳島河川国道事務所長

日 時:平成30年2月20日(火)9:45~

場

所:徳島県庁 第2応接室(3F)

徳

島 県: 飯泉 徳島県知事

国土交通省:平井

四国地方整備局長

2018年01月21日

ロープワーク訓練の流域講座を開催しました。

平成30年1月21日(日)、南海トラフ巨大地震を想定した『石井町防災訓練』が石井中学校で開催され、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク訓練の講師として参加しました。

訓練は地域の方々や行政のほか、自衛隊、消防団、自主防災組織等、約1,200人が参加する大規模なものであり、我々の担当するロープワーク訓練のほかにも各種防災体験のコーナーが数多く設けられていました。

実技講習では、今回のテーマは「防災に役立つロープワーク」とし、「ほん結び」や「ふな結び」といった基本の結び方のほか、避難誘導に役立つ「かみくくし」、命綱を結ぶ時に使う「もやい結び」などの結び方について講習を行い、体験する方々の間近で実演しながらそれぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつの?」「家に帰って繰り返し練習したい」といった様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク訓練の様子

2017年12月10日

土のう作り・ロープワーク訓練の流域講座を開催しました。

平成29年12月10日(日)につるぎ町立貞光中学校にて、貞光中学校・地域防災訓練実施協議会主催の「貞光中学校・地域防災訓練」が開催されました。徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要な土のう作り・ロープワーク訓練の講師として参加しました。

防災訓練は貞光中学校生徒や地域の方々のほか、つるぎ町、半田病院DMAT隊、地元婦人会、消防団等約350人が参加する大規模なものであり、我々の担当する土のう作り・ロープワーク訓練のほかにも各種防災体験のコーナーが数多く設けられていました。

まず始めに土のうの正しい作り方について指導を行いました。「いざという時の備え」のため、皆さん一生懸命に土のう作りに取り組んでいました。

次に「防災に役立つロープワーク」をテーマとし、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方についてロープワーク訓練を行いました。体験する方々の間近で吉野川貞光出張所の松本所長が一つ一つロープワーク工法の実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「難しかったがとても必要なことだと感じた」「しっかり復習したい」といったご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への意識が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■土のう作り訓練の様子

■ロープワーク訓練の様子

2017年11月28日

ロープワーク訓練と防災講座の流域講座を開催しました。

平成29年11月28日(火)に徳島県立総合看護学校にて、ロープワーク訓練と防災講座の流域講座を開催しました。

ロープワーク訓練では、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」「いぼ結び」の5種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「非常に勉強になりました」「ロープを購入して練習しなければ」といったご意見をいただきました。

防災講座では、「洪水から“命”を守るために」と題して、過去の洪水による浸水被害や吉野川での洪水被害の想定など、水害から身を守るために必要なことを学んでいただきました。

参加者からたくさんのご質問・ご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、受講いただいた方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク体験の様子

■防災講座の様子

2017年11月26日

ロープワーク訓練の流域講座を開催しました。

平成29年11月26日(日)に箸蔵小学校にて、社会福祉法人池田博愛会主催の「第2回 はくあい防災フェスタ」が開催されました。様々な防災体験コーナーがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク訓練の講師として参加しました。

参加いただいた多くの方々に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」など様々な結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「ロープで結ぶのは楽しかった」「この結び方はどんな時に役にたつの?」「今は覚えたけれど家に帰ってからもしないと、すぐに忘れてしまいそう」といった様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

また、合わせて過去の台風による浸水被害状況などをまとめた防災パネル展も行い、参加いただいた方の防災意識向上を図りました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク体験の様子

■防災パネル展の様子

2017年11月25日

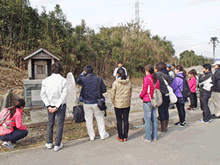

石井地区河川防災ステーション20周年イベントを開催しました。

11月25日(土)、石井地区河川防災ステーション20周年記念イベントとして、様々な催しを現地で開催しましたのでご紹介いたします。

始めに、立石恵嗣先生(元徳島県立文書館館長)を講師としてお招きし、「吉野川の治水と石井町」と題して、吉野川と石井町の歴史について貴重なお話を聞かせていただきました。

講演のあとは、講演にまつわる吉野川の歴史に深く関連する絵図を解説付きで展示した「吉野川絵図展」、吉野川の美しい風景写真を展示した「吉野川写真展」を見ていただきました。

その後、第2回 吉野川現地(フィールド)講座「自転車で巡る歴史探訪」を行い、石井町周辺の歴史遺産を探訪しました。

参加者からは、「身近な吉野川の変遷がよくわかる図面を見ることができて興味深い」「石井町に歴史遺産と呼ばれる箇所が多く残っていることを初めて知った」など感想をいただきました。

石井地区河川防災ステーションは、平成9年完成以降、幸いにも現地対策本部が設置されるまでの大規模な災害は発生していませんが、有事の際には、迅速な復旧活動の拠点となるように施設の維持管理をしっかりと実施し、平常時は地域の交流拠点として、ますます利用促進がはかられるように、情報発信や交流の場の提供を行っていきたいと考えています。

左:講演の様子(吉野川の治水と石井町)

右:吉野川絵図展

左:吉野川写真展(空から吉野川を見てみよう)

右:吉野川写真展(水防災意識社会再構築ビジョン)

左:自転車で巡る歴史探訪の様子

右:自転車で巡る歴史探訪(愛宕地蔵)

左:自転車で巡る歴史探訪(三ヶ村堤)

右:自転車で巡る歴史探訪(印石)

左:自転車で巡る歴史探訪(田中家)

右:自転車で巡る歴史探訪(龍蔵堤)

左:自転車で巡る歴史探訪(第十堰)

2017年11月22日

石井地区河川防災ステーション20周年を迎えるにあたり、施設内をリニューアルしました。

吉野川の美しい風景写真、石井地区河川防災ステーションを拠点に行われたイベントの状況写真展、

防災意識を高めるための資料展示コーナーなど見所が盛りだくさんです。

是非お立ち寄りください。

〈1F 水防団待機室〉

徳島河川国道事務所が毎月発刊している「Ourよしのがわ」が全てそろっています!魅力いっぱいの吉野川を知ってください。

(左写真)リニューアル前 (右写真)リニューアル後

〈階段壁面〉

石井地区防災ステーションを拠点とした防災講座や様々なイベント状況を見る事ができます!

(左写真)リニューアル前 (右写真)リニューアル後

〈2F 会議室〉

ドローンで撮影した吉野川の風景や、石井地区河川防災ステーションの写真を展示しています。

いつもと違った視点から、吉野川を見てみませんか。

(左写真)リニューアル前 (右写真)リニューアル後

〈1F 廊下〉

水害をわがことととらえ、いつ来るかわからない水害に備えるため、水防災意識を高めるコーナーを設けました。

(左写真)リニューアル前 (右写真)リニューアル後

2017年10月08日

第35回 ファミリーハゼ釣り大会開催

平成29年10月8日(日)に徳島市、徳島市水と緑の推進協議会、徳島県釣連盟、四国の川を考える会、(公)日本釣振興会徳島県支部の共催により、「水と緑のフェスティバル 第35回ファミリーハゼ釣り大会」が開催されました。

本大会は、吉野川河口から名田橋までの約11kmの区間で釣り上げた、ハゼ10匹の総重量を競うもので、一般の部(高校生以上)、女性・少年の部(女性及び中学生以下の男子)、ファミリーの部(ファミリー2名以上のハゼ10匹の重量)の3部門に分かれ開催され、親子連れら371人が参加しました。徳島河川国道事務所では毎年後援として協力しています。

当日は天候にも恵まれ、参加者の皆さんからは「大きい魚が釣れてうれしい」「みんなで釣りができて楽しかった」などの感想をいただきました。

また本大会では、河川に不法投棄されているゴミを参加者全員で収集し美化活動を行いました。参加者の皆さんにより軽トラック1台分ものゴミを拾っていただきました。

ハゼ釣りを通して、吉野川と触れ合うことができ、有意義な1日を過ごせたのではないかと思います。

(左右写真)ハゼ釣りの様子

(左写真)計量の様子 (右写真)集められたゴミ

2017年09月21日

四国横断自動車道の工事進捗を紹介~ 津田~徳島東間工事 ~

四国横断自動車道(新直轄区間)の徳島市津田地区から徳島市沖洲地区の間(延長約2.8km)について、現在設計協議や工事を推進しているところです。

現在施工中の沖洲地区橋梁下部工事の状況を紹介します。

徳島市東沖洲二丁目地先 橋梁下部工の工事状況

(写真撮影:平成29年8月)

左写真:躯体工事状況

中央付近から高松方面を望む

右写真:杭打ち工事状況

中央付近から高知方面を望む

左写真:杭打ち工事状況

県道徳島港線付近から高松方面を望む

右写真:杭打ち工事状況

県道徳島港線付近

徳島河川国道事務所では早期の工事完成を目標に事業を推進しています。皆さまには引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

2017年09月19日

四国横断自動車道の工事進捗を紹介~ 阿南~小松島間工事 ~

四国横断自動車道(新直轄区間)の阿南市下大野地区から小松島市前原地区の間(延長約10.0km)について、現在設計協議や工事を推進しているところです。

現在施工中の小松島市新居見、田浦、前原地区の改良工事状況を紹介します。

小松島市前原町C1ランプ橋床版工の工事状況

(写真撮影:平成29年7月)

左右写真:床版工事

小松島市新居見町、田浦町付近 改良工の工事状況

(写真撮影:平成29年7月)

左写真:田浦町函渠工事

田浦町から新居見町を望む

右写真:新居見町函渠工事

田浦町から新居見町を望む

徳島河川国道事務所では早期の工事完成を目標に事業を推進しています。皆さまには引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

猪ノ鼻道路の工事進捗を紹介~西山トンネル(仮称)工事~

一般国道32号猪ノ鼻道路の三好市池田町込野地区から池田町州津地区の間(延長約3.9km)について、現在工事を推進しているところです。

平成29年6月5日に貫通した西山トンネル(仮称)の工事状況を紹介します。

池田町西山込野付近 西山トンネルの工事状況(香川側)

(写真撮影:平成29年8月)

池田町西山大北付近 西山トンネルの貫通時状況(徳島側)

(写真撮影:平成29年6月)

徳島河川国道事務所では早期の工事完成を目標に事業を推進しています。皆さまには引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

2017年09月03日

ロープワーク講習の流域講座を開催しました。

平成29年9月3日(日)に三好市中央公民館にて、三好市池田分館防災講演会並びに自主防災隊員訓練が開催されました。様々な防災体験コーナーがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワークの講師として参加しました。

参加いただいた約70名の方を対象に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつのか?」といった質問や「すぐに忘れてしまいそうなので、家に帰って復習します」など様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

徳島河川国道事務所ウェブページでもロープワークの資料や動画を見ることができます。興味のある方は是非ご覧ください。

ロープワークの資料・動画(←こちらをクリックしてソフト対策をご覧ください)

■ロープワーク講習の様子

2017年08月27日

~水難事故防止講習会(中流編)を開催しました~

8月27日(日)、吉野川交流推進会議主催「交流体験inよしのがわ(中流編)」が四国三郎の郷付近の吉野川 青石橋上流で開催されました。下流編(鮎喰川梁瀬橋下流)に続き、水難事故防止の専門家である小谷寛二先生に指導していただきました。午前の水難事故防止講習会と午後のカヌー体験に40名の親子連れが参加してくれました。

水難事故防止講習会では、パネルを使って川の危険な場所や川に行く時の注意点を学び、実技講習では川の流れ方やスローロープを使って人を救助する方法などを学びました。

昼食をはさんで、カヌー体験を行いました。カヌーの乗り方や注意することを学んだあと、美しい吉野川を1時間ほど堪能していただきました。

今回のようなイベントを通して吉野川をもっと身近に感じていただき、人と人のつながりを大切にしていきたいと思います。

(水難事故防止講習会の様子)

(カヌー体験の様子)

2017年08月25日

~水難事故防止講習会(下流編)を開催しました~

8月25日(金)、吉野川交流推進会議主催「交流体験inよしのがわ(下流編)」が鮎喰川梁瀬橋下流で開催されました。当日は24名の親子連れにご参加いただき、午前中は「おさかな博士の川魚かんさつ」と題して、徳島県立博物館の佐藤陽一先生による川魚の生態についての講義や、実際に川に入って魚をとる方法を学びました。午後の部では、水難事故防止の専門家である小谷寛二先生の指導のもと、水難事故防止について学びました。

午後の部の水難事故防止講習会においては、はじめに実際に川に入って、流されたときの体勢の取り方を学びました。頭を上流側にして仰向けになり、おしりを持ち上げるように浮いて、岩などでおしりを打たないよう姿勢をとります。最初はなかなか正しい姿勢が取れませんでしたが、繰り返し練習することによって理想に近い姿勢が出来るようになりました。

次に、二人一組になりスローバッグの投げ方、受け取り方についての実技講習がありました。スローバッグを投げるのは多少のコツが必要です。最初は上手くいかなかった子供達も小谷先生の指導で上手に投げられるようになってきました。そして、救助される側の注意点として、ロープの握り方や救助者と反対側の肩でロープを持たないと、引っ張られる時に体勢を崩して腹這いになってしまい、川底の障害物でおなかを切ってしまう事について学びました。

また、身の回りにある物を使って救助する方法も学びました。ペットボトルは、おへその位置で持つと大人でも浮くことが出来ることを確認しました。

最後に、川の中に潜む危険な箇所の説明、川へ行く時の注意点、救命に使うスローバッグの使用方法等について、パネルを見ながら学習し、水遊びの時は“ライフジャケット着用が原則!!”とした講習が行われました。

「水難事故を無くしたい」という小谷先生の思いが伝わって、大人も子供も真剣に取り組んでいました。厳しい中にもユーモアのある講義でした。

暑い中のイベントでしたが、参加者からは「とても勉強になった。」「ライフジャケットを購入しようと思う。」等のお声をいただきました。今後も多くの方々に、安全に楽しく川と親しんでいただけるように、水難事故防止に関する正しい知識と心構えをお伝えしてまいります。

(おさかな博士の川魚かんさつの様子)

(水難事故防止講習会の様子)

左写真:川に流されたときの正しい体勢の指導

右写真:スローバッグの練習状況

左写真:ペットボトルを使って浮く練習

右写真:小谷寛二先生の講義

2017年08月18日

あなたの住まいは大丈夫?水害への備えを万全に!~堤防が決壊する「もしも」から吉野川の水害を学ぶ~

“川から離れているから”、”少し高台にあるから”水害が発生しても大丈夫!・・・と思っている皆さん。どんな洪水が発生した場合でも大丈夫と言い切れますか?最近ではゲリラ豪雨が頻発し、関東や九州では大洪水が発生しており、いつ自分が被災者になるか分からない状況となっています。このような状況から、水害から身を守るためには、水害を「知る」ことが一番の備えになるため、国土交通省では、「流域講座」として地域の皆さんへ、情報を発信しています。

今回は、8月18日(金)に「拝東自主防災会」からの依頼により、拝東公会堂(美馬市脇町拝原)において、堤防が決壊した場合の浸水の想定範囲や、浸水に備える行動について当事務所の河川調査課

長町係長が訴えました。参加された約50人の地元住民の方々は、講習会の最後に長町係長が伝えた「各地でおこる災害は他人ごとでなく、吉野川でもいつ起こるか分かりません。だから、いざという時に備えて、皆さん自身や家族の方々でどうするのかを考えてください!」という思いを受け止めていただけたのではないかと思います。

この様子は翌日の徳島新聞にとりあげられるなど、吉野川流域の防災に対する重要性が高まっています。今後もご要望に応じて、国土交通省等の職員が吉野川流域の各地へお伺いして説明します。

※詳しくは「吉野川流域講座」のご案内をご覧下さい。

http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/river/event/yoriyoikawa/ryuuiki/ryuuiki15.html

2017年08月17日

みんなで吉野川の生き物を調べよう~水生生物による水質調査を実施しました~

川の水質の良し悪しは、川底にすんでいる小さな昆虫を調べることによって知ることができます。水生生物調査では、指標生物となる29種類の水生昆虫を調査し、水の汚れの程度を簡易的に判定します。

講師として河川・渓流環境アドバイザーの徳山豊先生にお越しいただき、6月26日(月)に西条大橋上流の河原で柿原小学校の児童21名(先生2名)、7月13日(木)に角の浦大橋上流の河原で三庄小学校の児童24名(先生2名)と一緒に水生生物調査を実施し水質の状況を確認しました。

参加者は、川の中の大小様々な石を持ち上げて、水生生物を採取しました。調査の結果、カワゲラ類、ヒラタカゲロウ類、ナガレトビケラ類など「きれいな水」にすむ生きものが多く確認できました。また、あわせてパックテストによる簡易水質調査を行い、pH、COD、DO、NH4-Nの値を調べました。この調査でも、きれいな水であることが確認できました。

今回の水生生物による簡易調査に参加した児童のみなさんから、「吉野川の色々な生き物を見つけることができてうれしかった」「たくさんの水生生物を見つけて、自分で図鑑をつくってみたい」「きれいな川だから、川の中で泳いだり遊んだりしてみたい」などの意見をいただきました。

今回見つけた生物たちがこれからもすみ続けられるように、みんなで河川を大切にしていきましょう。

【6月26日(月) 西条大橋上流】

【7月13日(木) 角の浦大橋上流】

2017年08月09日

通勤ドライバーに「所要時間予測」のお知らせをはじめました~時差出勤の促進に向けて~

徳島地区渋滞対策協議会では、朝の通勤時間帯の渋滞緩和に向けた新たな対策として「所要時間予測」を用いた時差出勤の促進を行います。

「所要時間予測」とは、出発地から目的地まで一定時間内に到着できる確率を交通データから予測したものです。同じ経路であっても、渋滞が激しい時間帯に通勤すると所要時間にバラツキが生じます。

早い時刻に出発すると、一定時間内に到着できる確率が高くなります。

そこで今回、徳島市中心部の徳島市役所を目的地に設定した「所要時間予測」情報を国道11、55、192号の道路に横断幕や看板として設置し、車で通勤されている方々に時差出勤の促進を呼び掛けます。

2017年07月28日

2017吉野川フェスティバルが開催されました。~川と親しみ、川の魅力を知り、川と遊ぶための3日間~

7月28日(金)~7月30日(日)にかけて、吉野川グラウンド(吉野川橋南岸河川敷広場)にて、「川と親しみ、川の魅力を知り、川と遊ぶための3日間」をテーマとした2017吉野川フェスティバルが開催されました。

今年で29回目となる吉野川フェスティバルは、地元NPO・民間団体などからなる吉野川フェスティバル実行委員会・新町川を守る会が主催し、毎年夏に開催されています。

開催期間中は吉野川クリーンアップ大作戦、吉野川横断スイミング、さいころゲーム、SUP体験、SUPマラソン、干潟観察会、吉野川遊覧などのイベントやステージを使ったエキサイティングライブ、藍染ファッションショー、ヒーローショーなどが繰りひろげられ、また花火大会、阿波踊り、ビッグバーベキュー(ビアガーデン)などが行われ多くの来場者で賑わいました。

当事務所のブースでは、「建設機械と遊ぼう」と題し、日頃国道の維持管理に使用している建設機械(トンネル点検車)を使って、搭乗体験をしていただきました。また、「降雨体験装置」、「土石流3Dシアター」、「吉野川パネル展」コーナーを設けました。

「建設機械と遊ぼう」には約400人、「降雨体験装置」には約260人、「土石流3Dシアター」には約230人の方々が訪れ、当事務所の河川・道路事業に関わる体験をしていただきました。

(左右写真)トンネル点検車搭乗体験

(左右写真)吉野川パネル展

(左写真)土石流3Dシアター

(右写真)降雨体験装置

また、29日(土)7:00から、「ゴミゼロのエコイベント」を目指す吉野川フェスティバルの取り組みとして「吉野川クリーンアップ大作戦」が実施され、フェスティバル会場内・会場周辺の清掃も行いました。

ゴミについては、「燃えるゴミ」、「燃えないゴミ」、「資源ゴミ(カン・ビン・ペットボトル・その他に分別)に分けて収集しました。燃えるゴミ・燃えないゴミは約2m3、カンは大型土のう1/2、ビンは大型土のう1/3、ペットボトルは大型土のうに満杯と多くのゴミが回収できました。

(左写真)事務所長挨拶(右写真)吉野川クリーンアップ大作戦参加者の準備体操

(左右写真)吉野川クリーンアップ大作戦

開催3日間をとおして、ご来場いただいた方々からたくさんの笑顔を拝見することができました。皆様と一緒に美しい吉野川を大切にして、これからも魅力いっぱいの吉野川フェスティバルを盛り上げていきましょう。

(左写真)SUPマラソンスタートの様子(右写真)吉野川横断スイミング

(左写真)SUP体験試乗

(右写真)ウインドサーフィン体験試乗

(左写真)吉野川遊覧

(右写真)吉野川河口干潟観察会

(左写真)ラフティングボートレース大会(右写真)ビッグバーベキュー

(左写真)藍染ファッションショー(右写真)毎日踊る!阿波踊り

2017年07月02日

平成29年度 第1回アドプト・プログラム吉野川

平成29年7月2日(日)、「平成29年度 第1回アドプト・プログラム吉野川」が実施されました。

当日は晴天に恵まれ、かなり暑くなったにもかかわらず、国土交通省のメンバーも含め、21名の方に集まって頂き、アドプト登録区間を清掃することができました。そして、みなさんの頑張りで、約20袋ものゴミが集まりました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

次回開催日は3月10日(土)に実施する予定です。次回もみなさんのご参加をお待ちしております!

~美しい吉野川をみんなの手で~ 平成29年度 吉野川河川一斉清掃結果

国土交通省徳島河川国道事務所では、毎年7月の第1日曜日に池田ダム下流の吉野川及び旧吉野川、今切川において河川一斉清掃を行っており、今年は119団体、約4,600名の地域の皆様にご参加頂き、7月2日(日)に開催しました。

皆様に回収して頂いたゴミの量は、85m3(燃えるゴミ33.8m3、燃えないゴミ32.9m3、資源ゴミ18m3)で、4トントラックで約22台分にもなり、中には不法投棄されたテレビ、冷蔵庫なども含まれていました。

左写真:清掃活動の様子

右写真:分別して回収されたゴミ

この日は晴天に恵まれ、暑い中での清掃活動となりましたが、小さなお子さん連れのご家族やスポーツ少年団と親御さんなど、河川一斉清掃が親子2代に渡って受け継がれていることを強く感じました。

左写真:小さなお子さんとご両親

右写真:スポーツ少年団と親御さん

徳島河川国道事務所では、これからも地域の皆様と一緒に親しみのある美しい吉野川を作って行きたいと考えており、次年度も吉野川河川一斉清掃の開催を予定しています。また、事務所一同、地域の皆様のご参加をお待ちしています。

2017年06月29日

水防工法技術講習会を行いました。

当事務所では、豪雨災害に備えるため、水防技術の向上及び伝承を図るとともに、水防の技術的なリーダー育成を目的として、毎年出水期当初に水防工法技術講習会を行っています。

今回は、平成29年6月29日(木)に「水防工法技術講習会」を徳島県消防学校で研修期間中の消防団員38名を対象に開催されました。

実技指導には当事務所の職員のほか、水防に関する専門知識を有する全国水防専門家・四国防災エキスパートである山本邦一氏にも参加していただき、実演を交えて指導をいただきました。

講習では、「シート張り工」「応急型月の輪工」について実施し、参加者の皆様は各工法に真剣に取組んでいました。

今後も「水防工法技術講習会」が核となり、市民の皆さんの水防に対する意識向上に寄与できればと思います。

■開会式の様子

■水防工法技術講習会の様子

・シート張り工

・応急型月の輪工

■閉会式の様子

2017年06月18日

ロープワークの流域講座を開催しました。

平成29年6月18日(日)に八幡小学校(阿波市)で、八幡小学校区自主防災組織連合会主催による防災訓練が実施されました。国土交通省 徳島河川国道事務所も地域住民の皆さんに、ロープワーク体験を通じて防災意識を高めていただくために参加しました。

早朝から約140名の地域住民が参加され、防災意識の高さが伺えました。開会式を終えて、各参加機関により「初期消火訓練」、「地震体験」、「要配慮者支援体験」、「倒壊家屋対応訓練」、「非常食炊き出し」が行われました。

また、今回の防災訓練において、主催者より水防災意識社会再構築ビジョンの説明がされ、市民の防災意識の高揚・防災知識の普及啓発に努めていました。

国土交通省 徳島河川国道事務所の「ロープワーク体験」では、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方について講習を行いました。講師として吉野川上板出張所の青木所長が丁寧にロープワーク工法の実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

講習を終えた皆さんに本講習で練習した、ロープワークの手順が記載されている「ロープワークハンドブック」をお配りし、自宅へ帰ってからも繰り返し練習して、いざという時に備えていただくようにお願いしました。

徳島河川国道事務所ウェブページでもロープワークの資料や動画を見ることができます。興味のある方は是非ご覧ください。

ロープワークの資料・動画(←こちらをクリックしてソフト対策をご覧ください)

(左写真)開会式の様子

(右写真)水防災意識社会再構築ビジョンの説明

(左右写真)ロープワーク講習会の様子

2017年05月31日

ロープワーク・土のう作りの流域講座を開催しました。

平成29年5月31日(水)につるぎ町役場で、ロープワーク・土のう作り講習を行いました。

まず始めに参加いただいた41名のつるぎ町職員を対象に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」「いぼ結び」の5種類の結び方についてロープワーク講習を行いました。体験する方々の間近で吉野川貞光出張所の松本所長が一つ一つロープワーク工法の実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつのか?」「難しいので、繰り返し練習しなければ」といった様々な質問や意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

次に、土のうの正しい作り方について指導を行いました。「いざという時の備え」のため、皆さん一生懸命に土のう作りに取り組んでいました。

この取り組みを機に防災への意識が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク講習の様子

■土のう作り講習の様子

2017年05月21日

~心を一つに、地域を守る~ 平成29年度 吉野川・那賀川合同総合水防演習

◇はじめに

出水期を前にした平成29年5月21日(日)、水防機関の連携強化、水防団の水防技術の習熟と関係機関および流域住民の水防意識高揚を目的として、徳島県徳島市住吉4丁目地先の徳島市民吉野川運動広場にて、67団体約700人、見学者等を含め総勢約2,000人が参加し、『平成29年度

吉野川・那賀川合同総合水防演習』を実施しました。

四国での水防演習は昭和59年に吉野川から始まり、毎年四国四県を順に実施し、吉野川での水防演習は8回目となります。

演習当日は天候に恵まれ、午前9時、徳島市消防副団長(指揮者)の号令により演習が開始されました。

演習は、「超大型で猛烈な台風による大雨の影響で、吉野川全流域にわたって大洪水になる恐れがある」との想定のもと実施されました。以下に主な実施内容の概要を報告します。

開会式(全体)

開会式(各水防班集合)

◇水防工法の実施

流域13市町(徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、石井町、那賀町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)および消防団体など、多数の関係機関が参加し、タイムラインに沿った実践的な訓練を実施しました。

水防工法は(準備工、堤防斜面の崩れ対策工、漏水対策工、越水対策工)に分けて実施し、準備工にあわせ、藤井国土交通大臣政務官や飯泉徳島県知事をはじめ、演習役員、城東小学校生や阿南高専生も「土のう作り」体験に参加しました。

水防団による水防工法訓練は、河岸侵食が頻発する吉野川において、沿川に植生する木を用いた「木流し工」や「シート張り工」を実施し、吉野川の特色を考慮した水防工法を重点的に訓練しました。

今回の演習では、伝統的な水防工法を基本としながら、現代の技術を応用し、改良された最新の水防工法として「応急型木流し工」「応急型シート張り工」を全国で初めて演習に取り入れました。

(左写真)土のう作り

(右写真)杭ごしらえ

(左写真)応急型木流し工

(右写真)応急型シート張り工

(左写真)月の輪工

(右写真)釜段工

◇情報伝達訓練・ライフライン復旧・人命救助訓練など

水防工法訓練の他に、徳島河川国道事務所長から徳島市長、藍住町長への情報伝達(ホットライン)を実施しタイムラインに沿った訓練を行いました。

NTT西日本グループ、NTTドコモグループ、四国電力グループによるライフライン復旧訓練や、徳島東警察署、北島町太郎八須団地自治会自主防災会、城東小学校児童等による避難訓練等を実施しました。

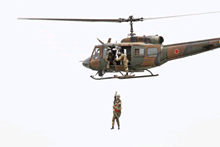

また、「愛らんど号」による被災状況調査、陸上自衛隊ヘリコプターによる孤立者の吊り上げ救助訓練を実施、道路啓開訓練では、洪水により流されてきた車両が国道を塞いでいるとの想定で、建設業協会の重機により車両撤去を行いました。

その他、大塚製薬工場の浸水防止用ゲート閉門訓練(VTR)や要配慮者利用施設避難訓練(VTR)、航路啓開訓練(VTR)や、建設コンサルタンツ協会による防災用マルチヘリコプター(ドローン)を活用した被災箇所調査訓練、徳島県トラック協会による救援物資搬送訓練も実施されました。

(左写真)徳島市長へのホットライン

(右写真)配電線復旧訓練

(左写真)避難訓練

(右写真)愛らんど号による被災状況調査

(左写真)陸自による孤立者救助訓練

(右写真)道路啓開訓練

◇緊急災害対策派遣隊訓練

徳島県知事から四国地方整備局長へ、吉野川の被災状況調査や自治体などの技術的な支援を実施するため、国土交通省緊急災害対策派遣隊(通称:TEC-FORCE)への出動要請があり、派遣を決定、出動する訓練を実施しました。

(左・右写真)緊急災害対策派遣隊訓練

◇体験・PRコーナーなど

演習会場では、一般参加者に水防工法をより身近に感じてもらうため、水防工法として最も基本的な土のう作りやロープワークの体験、降雨体験車や地震体験車、土石流3Dシアターやトンネル点検車など、多くの方々に実際に体感してもらいました。

(左写真)ロープワーク体験

(右写真)土のう作り体験

◇おわりに

四国地方も出水期を迎え、雨が多くなる季節になります。今回の総合水防演習を活かし、今後も関係機関と連携して、防災に万全の備えを行っていきます。

最後に、御協力頂きました参加機関および関係の皆様方に深くお礼申し上げます。

2017年05月12日

大規模な出水に備え、洪水対応演習を実施しました。

徳島河川国道事務所では5月12日に、事務所職員約50名が参加し、「洪水対応演習」を実施しました。この演習は、洪水時に確実な情報伝達及び対応ができるよう、関係機関と連携して毎年行っているものです。

演習は、台風による大雨の影響で吉野川の堤防が決壊し、氾濫により重大な災害が起こったという想定のもと行いました。

訓練の内容は以下のとおりです。

・吉野川、旧吉野川、今切川を対象に四国地方整備局内、徳島県、自治体、徳島地方気象 台等への洪水予報、水防警報の情報伝達

・基準地点における水位予測、浸水被害把握、復旧工法検討、樋門等の操作確認及び河川 工事現場関係者への情報伝達

・衛星通信機器を利用した堤防決壊箇所の映像配信及び現地リポート

・浸水発生箇所や決壊箇所への排水ポンプ車等災害対策機械の出動要請

演習後の反省会において、参加した職員から課題や反省点がいくつか報告されました。演習で明らかになった課題等については、今後改善し、今年の出水期も防災関係者一同、大切な命や財産を守るため『「もしも」に備える!』洪水対応に努めたいと思います。

2017年04月30日

第3回美馬市水辺の楽校春祭りにて、 流域講座を行いました。

平成29年4月30日(日)に美馬市水辺の楽校春祭り実行委員会の主催により、『第3回美馬市水辺の楽校春祭り』が中鳥川公園周辺で開催され、国土交通省 徳島河川国道事務所は、「防災体験(降雨体験装置・土石流3D体感シアター)」、「野鳥観察会」を行いました。

「防災体験」では、90名の参加者に、降雨体験装置による降雨体験や土石流3D体感シアターによる災害学習をしていただきました。体験された方からは、「とても楽しかった。」「普段からの心構えが重要だと改めて感じた。」などの感想をいただきました。

「野鳥観察会」は、講師に小林 實(こばやし みのる)先生(河川・渓流環境アドバイザー)と、三宅 武(みやけ たける)先生(日本野鳥の会 徳島県支部長)をお招きし、24名の参加者の皆様に野鳥観察の指導を行っていただきました。

まず、両先生から野鳥について、野鳥の写真やテープで鳥の鳴き声を聴きながら詳しく説明していただきました。その後、参加者の皆さんと一緒に吉野川沿いへ移動し、双眼鏡やフィールドスコープを使って様々な野鳥を観察しました。

観察できた鳥の種類は下記のとおりです。

カワラヒワ、ダイサギ、アオサギ、カワウ、 ホオジロ、ウグイス、ヒヨドリ、ハシブトガラス

当日は天候に恵まれ、多くの方々が流域講座に参加して下さいました。今後も防災体験や自然学習などを通じて吉野川に親しみを持っていただきたいと思っています。

◇防災体験

(左写真)降雨体験装置

(右写真)土石流3Dシアター

◇野鳥観察会