« 吉野川流域一斉水質調査 | Main | 災害情報 »

2019年10月03日

「まなぼう祭」にて、ロープワーク訓練等の講習会を実施しました。

令和元年10月3日(木)に徳島県立西部防災館にて、地域を担う小中学生が防災について学び体験する「まなぼう祭」が開催されました。

この「まなぼう祭」は、岩倉中学校の生徒の皆さんを対象に

・水防訓練(ロープワーク、土のう作り)

・降雨体験装置、土石流3D体感シアター

・煙体験、

・地震体験、消火器体験、応急担架作成、AED訓練

・避難シミュレーションゲーム

などが実施され、徳島河川国道事務所は、ロープワーク訓練と土のう作りについて講習を行いました。

まず始めに、講師である吉野川美馬出張所の内田所長から、ロープワークの3原則について参加者に説明しました。

(1)迅速(より早く結べること)

(2)簡単(複雑な手順がなく、覚えやすいこと)

(3)確実(しっかりと結束でき、なかなかほどけないこと)

がベースであることをお伝えしました。

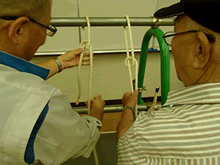

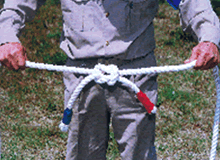

次にロープを使用して、「本結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び1」「もやい結び2」「いぼ結び」の6種類の結び方について講習を行い、体験する方々の間近で実演しながらそれぞれの結び方について指導しました。

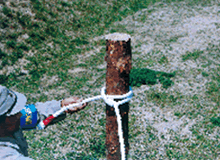

また、土のうの正しい作り方についても指導を行い、参加者は「いざという時に備える!」ため、真剣に手順について確認をされていました。

参加者からは、「何のために使うかを学べて良かった」、「確実に結べるように練習したい!」、「家に帰って家族にも教えてあげたい」といった感想をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取組みを機に、生徒の皆さんには、防災への意識をさらに高めていただき、万一の時には訓練の経験を活かしてほしいと思っています。

■ロープワーク訓練の様子

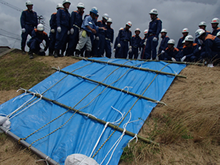

■土のう作り講習の様子

2019年06月07日

災害から身を守れ!つるぎ町で流域講座を開催しました。

令和元年6月7日(金)、美馬郡つるぎ町役場で、つるぎ町職員40名を対象としたロープワークおよび土のう製作等の講習会を行いました。

講師として国土交通省 徳島河川国道事務所

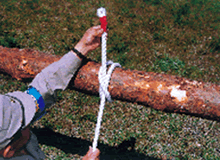

吉野川貞光出張所の明比出張所長が、ロープワークの「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「いぼ結び」「もやい結び」の結び方について、実演を交えながら指導しました。また、災害時に役立つ土のうの作り方や積み方について指導しました。

参加者の中には過去にロープワーク講習を受講されている方もいて、「今は覚えているけど、くり返し練習しないと忘れそう」、「この結びは前にした事があるからしっかりと覚えている」など、これまでに培った経験を活かしながら真剣に取り組んでくれました。

また、土のうの製作と積み方の指導を受けた後、参加者全員でたくさんの土のうを素早く作ることができていました。

講習を終えた皆さんには、いざという時に備えて繰り返し練習していただくようにお願いしました。

これからも皆さんと一緒に、地域の防災意識が一層高まるように努めたいと思います。

2019年06月06日

小学生がロープワークにチャレンジ!県立西部防災館にて、ロープワーク講習会を開催しました。

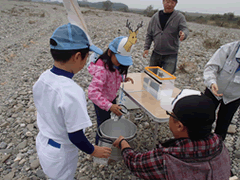

令和元年6月6日(木)、県立西部防災館にて、三庄小学校・加茂小学校あわせて約70名の児童を対象に、防災時に役立つロープワーク講習会を行いました。

講師として、吉野川美馬出張所の内田所長より、ロープワークの、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結びⅠ」「もやい結びⅡ」の5種類の結び方について、ロープワークの実演を行いながら指導しました。

参加者からは、「家に帰って家族にも教えてあげたい」、「きちんと結べるように何回も練習したい」、「こんな簡単なのにしっかり結べて凄い」などの感想をいただきました。

この取り組みを機に、参加いただいた児童の皆さんが防災への関心を高めて、家族そして地域へ広がることを望んでいます。

2019年05月26日

いざという時に備えて! ロープワークの流域講座を開催しました。

令和元年5月26日(日)に藍住町勝瑞城跡芝生広場で、勝瑞城みらいへつなげ隊主催による「第6回あいずみスマイリーマルシェ」が実施されました。国土交通省

徳島河川国道事務所も地域住民の皆さんに、ロープワーク体験を通じて防災意識を高めていただくために参加しました。

ロープワーク会場には多くの親子連れの方々が足を運んでくれました。講師に四国地方防災エキスパートの山本邦一氏をお招きし、ロープワークの「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の結び方について講習を行いました。また、災害時に役立つ土のうの作り方や積み方について指導していただきました。

ロープワークは早い・簡単・確実と言われており、小さなお子さんもロープワークにチャレンジし、「全部の種類、覚えられたよ」、「お母さんより早く結べるようになった」と楽しく真剣に取り組んでくれました。

講習を終えた皆さんに本講習で練習した、ロープワークの手順が記載されている「ロープワークハンドブック」をお配りし、自宅へ帰ってからも繰り返し練習していただくようにお願いしました。

いざという時に備えて、これからも皆さんと一緒に防災意識向上に努めたいと思います。

2018年10月21日

「貞光中学校・地域防災訓練」にて、ロープワーク訓練等の講習会を実施しました。

平成30年10月21日(日)につるぎ町貞光中学校にて、貞光中学校・地域防災訓練実施協議会主催の「貞光中学校・地域防災訓練」が開催されました。

この地域防災訓練は、貞光中学校の生徒の皆さんおよび地域住民の方々などを対象に

(1)心臓マッサージ・人工呼吸、心肺蘇生法(AED)

(2)避難所運営シュミレーション体験

(3)ロープワーク訓練、土のう作り講習会

(4)消火訓練、煙体験、負傷者搬送(簡易担架)

(5)泥水濾過器体験、防災用品の展示

が実施され、徳島河川国道事務所は、ロープワーク訓練等の講習会を担当しました。

まず始めに、講師である吉野川貞光出張所の明比所長から、ロープワークの3原則について参加者に説明しました。

(1)迅速(より早く結べること)

(2)簡単(複雑な手順がなく、覚えやすいこと)

(3)確実(しっかりと結束でき、なかなかほどけないこと)

がベースであることをお伝えしました。

次にロープを使用して、「本結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び1」「もやい結び2

」の5種類の結び方について講習を行い、体験する方々の間近で実演しながらそれぞれの結び方について指導しました。

また、土のうの正しい作り方についても指導を行い、参加者は「いざという時に備える!」ため、真剣に手順について確認をされていました。

参加者からは、「今日1日で覚えるのは難しいので家でも繰り返し練習したい」、「こんな簡単にしっかり結べて凄い」、「自分の命を守るためにも頑張って覚えたい」といった感想をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取組みを機に、生徒の皆さんや地域の方々には、防災への意識をさらに高めていただき、万一の時には訓練の経験を活かしてほしいと思っています。

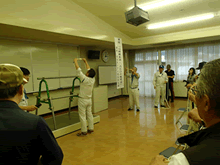

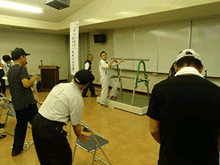

■ロープワーク訓練の様子

■土のう作り講習の様子

2018年06月29日

水防工法技術講習会を行いました。

当事務所では、豪雨災害に備えるため、水防技術の向上及び伝承を図るとともに、水防の技術的なリーダー育成を目的として、毎年出水期当初に水防工法技術講習会を行っています。

今回は、平成30年6月29日(金)に「水防工法技術講習会」を徳島県消防学校の初任科生31名を対象に開催されました。

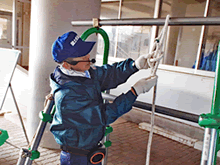

実技指導には当事務所の職員のほか、水防に関する専門知識を有する全国水防専門家・四国防災エキスパートである山本邦一氏にも参加していただき、実演を交えて「ロープワーク」、「シート張り工」について指導を行っていただきました。

受講された方から、「ロープワークは、習得している結び方の他に、本講習で初めて学んだ結び方もありました。またシート張り工も初めて知った工法でしたが、丁寧に指導していただきました。その他、土のうの活用など今まで知らなかった新たな事を学ぶことが出来て良かったです。」といった感想をいただきました。

今後も「水防工法技術講習会」が核となり、市民の皆さんの水防に対する意識向上に寄与できればと思います。

■開会式の様子

■ロープワークの様子

■シート張り工

(カラーコーンを使用した杭打ち時の工夫)

■閉会式の様子

2018年06月17日

ロープワークの流域講座を開催しました。

平成30年6月17日(日)に八幡小学校(阿波市)で、八幡小学校区自主防災組織連合会主催による防災訓練が実施されました。国土交通省

徳島河川国道事務所も地域住民の皆さんに、ロープワーク体験を通じて防災意識を高めていただくために参加しました。

早朝から約150名の地域住民が参加され、防災意識の高さが伺えました。開会式を終えて、各参加機関により「初期消火訓練」、「煙体験」、「要配慮者支援体験」、「倒壊家屋対応訓練」、「非常食作り方体験」が行われました。

国土交通省

徳島河川国道事務所の「ロープワーク体験」では、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方について講習を行いました。講師として吉野川上板出張所の加宮所長が丁寧にロープワークの実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

講習を終えた皆さんに本講習で練習した、ロープワークの手順が記載されている「ロープワークハンドブック」をお配りし、自宅へ帰ってからも繰り返し練習して、いざという時に備えていただくようにお願いしました。

徳島河川国道事務所ウェブページでもロープワークの資料や動画を見ることができます。興味のある方は是非ご覧ください。

□ロープワークの資料・動画(←こちらをクリックして□ソフト対策をご覧ください)

2018年06月07日

ロープワーク・土のう作りの流域講座を開催しました。

平成30年6月7日(木)につるぎ町役場で、ロープワーク・土のう作り講習を行いました。

まず始めに参加いただいた約50名のつるぎ町職員を対象に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」「いぼ結び」の5種類の結び方についてロープワーク講習を行いました。講師として吉野川貞光出張所の明比所長がロープワークの実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「前は覚えてたけど、時間が経つと忘れる。」「今は覚えれたけど、家でも繰り返し練習しよう」といった意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

次に、土のうの正しい作り方について指導を行いました。「いざという時の備え」のため、皆さん一生懸命に土のう作りに取り組んでいました。

この取り組みを機に防災への意識が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

徳島河川国道事務所ウェブページでもロープワークの資料や動画を見ることができます。興味のある方は是非ご覧ください。

□ロープワークの資料・動画(←こちらをクリックして□ソフト対策をご覧ください)

■ロープワーク講習の様子

■土のう作り講習の様子

2018年03月11日

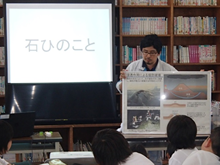

「吉野川の洪水に備えて」 流域講座を開催しました

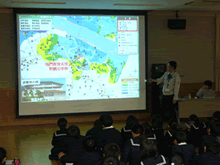

平成30年3月11日(日)、東みよし町自主防災組織及び消防団連絡会が東みよし町農業者トレーニングセンターにて開催され、東みよし町の新しいハザードマップの公表に合わせて、徳島河川国道事務所は「吉野川の洪水に備えて」と題して講演を行いました。

同会場では「東みよし町防災フェスティバル2018」も開催され、多くの来場者ある中、連絡会は自主防災組織及び消防団の関係者約150名が参加により開催されました。

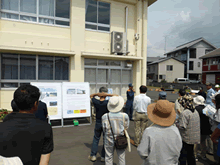

最初に、東みよし町より今年度更新作業を行ったハザードマップの内容説明を実施しました。その後、徳島河川国道事務所より「吉野川の洪水に備えて」という内容で講演を行い、ハザードマップの活用の方法や洪水被害に備えて東みよし町・徳島県・徳島河川国道事務所が連携して実施している取組を紹介するとともに、「施設では守りきれない大洪水は必ず発生する」「水防災意識社会を再構築する重要性」を参加者に説明しました。

参加者からは、吉野川の洪水被害や防災に関する様々なご質問・ご意見を頂くなど、非常に熱心に受講していただきました。

今回のような取組を継続することにより、施設では守り切れない大洪水が必ず発生する前提にたって、逃げ遅れる人をなくす、経済被害を最小化するなど、減災への取組みを社会全体で推進できるように努めていきます。

■ハザードマップの説明状況

■流域講座の状況

■防災フェスティバルの状況

2018年02月28日

洪水発生時の事前準備は大丈夫ですか? ~「マイ・タイムライン」から学ぶ“自分の逃げ方”~

洪水により自宅、職場や学校が浸水した経験はありますか?

堤防があるから。いざとなったら誰かが助けてくれる。・・・と思っている皆さん。事前準備は大丈夫と言いきれますか?

最近ではゲリラ豪雨も多く、いつ自分の身に降りかかるのか分かりません。そのような事態に備え、河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる防災行動を時系列的に整理し、とりまとめる“マイ・タイムライン”を作成することが効果的となります。

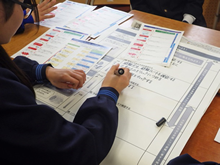

今回は、貞光中学校の2年生42名の生徒に“マイ・タイムライン”の作成リーダーとなってもらうため、洪水の恐ろしさ、避難の重要性の理解や川の氾濫から避難完了までの時間毎の準備について、行動を考えてもらいました。

生徒の皆さんが熱心に取り組んで頂いた事で「逃げ遅れゼロ」となる“マイ・タイムライン”ができあがったと思います。

今回、勉強してもらった貞光中学校の生徒たちが、家族や地域の方と一緒に考えてもらい、皆さんが“洪水から身を守るための事前準備は大丈夫”と言ってくれる世の中となる事を期待しています。

2018年01月21日

ロープワーク訓練の流域講座を開催しました。

平成30年1月21日(日)、南海トラフ巨大地震を想定した『石井町防災訓練』が石井中学校で開催され、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク訓練の講師として参加しました。

訓練は地域の方々や行政のほか、自衛隊、消防団、自主防災組織等、約1,200人が参加する大規模なものであり、我々の担当するロープワーク訓練のほかにも各種防災体験のコーナーが数多く設けられていました。

実技講習では、今回のテーマは「防災に役立つロープワーク」とし、「ほん結び」や「ふな結び」といった基本の結び方のほか、避難誘導に役立つ「かみくくし」、命綱を結ぶ時に使う「もやい結び」などの結び方について講習を行い、体験する方々の間近で実演しながらそれぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつの?」「家に帰って繰り返し練習したい」といった様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク訓練の様子

2017年12月10日

土のう作り・ロープワーク訓練の流域講座を開催しました。

平成29年12月10日(日)につるぎ町立貞光中学校にて、貞光中学校・地域防災訓練実施協議会主催の「貞光中学校・地域防災訓練」が開催されました。徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要な土のう作り・ロープワーク訓練の講師として参加しました。

防災訓練は貞光中学校生徒や地域の方々のほか、つるぎ町、半田病院DMAT隊、地元婦人会、消防団等約350人が参加する大規模なものであり、我々の担当する土のう作り・ロープワーク訓練のほかにも各種防災体験のコーナーが数多く設けられていました。

まず始めに土のうの正しい作り方について指導を行いました。「いざという時の備え」のため、皆さん一生懸命に土のう作りに取り組んでいました。

次に「防災に役立つロープワーク」をテーマとし、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方についてロープワーク訓練を行いました。体験する方々の間近で吉野川貞光出張所の松本所長が一つ一つロープワーク工法の実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「難しかったがとても必要なことだと感じた」「しっかり復習したい」といったご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への意識が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■土のう作り訓練の様子

■ロープワーク訓練の様子

2017年11月28日

ロープワーク訓練と防災講座の流域講座を開催しました。

平成29年11月28日(火)に徳島県立総合看護学校にて、ロープワーク訓練と防災講座の流域講座を開催しました。

ロープワーク訓練では、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」「いぼ結び」の5種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「非常に勉強になりました」「ロープを購入して練習しなければ」といったご意見をいただきました。

防災講座では、「洪水から“命”を守るために」と題して、過去の洪水による浸水被害や吉野川での洪水被害の想定など、水害から身を守るために必要なことを学んでいただきました。

参加者からたくさんのご質問・ご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、受講いただいた方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク体験の様子

■防災講座の様子

2017年11月26日

ロープワーク訓練の流域講座を開催しました。

平成29年11月26日(日)に箸蔵小学校にて、社会福祉法人池田博愛会主催の「第2回 はくあい防災フェスタ」が開催されました。様々な防災体験コーナーがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク訓練の講師として参加しました。

参加いただいた多くの方々に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」など様々な結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「ロープで結ぶのは楽しかった」「この結び方はどんな時に役にたつの?」「今は覚えたけれど家に帰ってからもしないと、すぐに忘れてしまいそう」といった様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

また、合わせて過去の台風による浸水被害状況などをまとめた防災パネル展も行い、参加いただいた方の防災意識向上を図りました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク体験の様子

■防災パネル展の様子

2017年09月03日

ロープワーク講習の流域講座を開催しました。

平成29年9月3日(日)に三好市中央公民館にて、三好市池田分館防災講演会並びに自主防災隊員訓練が開催されました。様々な防災体験コーナーがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワークの講師として参加しました。

参加いただいた約70名の方を対象に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつのか?」といった質問や「すぐに忘れてしまいそうなので、家に帰って復習します」など様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

徳島河川国道事務所ウェブページでもロープワークの資料や動画を見ることができます。興味のある方は是非ご覧ください。

ロープワークの資料・動画(←こちらをクリックしてソフト対策をご覧ください)

■ロープワーク講習の様子

2017年06月18日

ロープワークの流域講座を開催しました。

平成29年6月18日(日)に八幡小学校(阿波市)で、八幡小学校区自主防災組織連合会主催による防災訓練が実施されました。国土交通省 徳島河川国道事務所も地域住民の皆さんに、ロープワーク体験を通じて防災意識を高めていただくために参加しました。

早朝から約140名の地域住民が参加され、防災意識の高さが伺えました。開会式を終えて、各参加機関により「初期消火訓練」、「地震体験」、「要配慮者支援体験」、「倒壊家屋対応訓練」、「非常食炊き出し」が行われました。

また、今回の防災訓練において、主催者より水防災意識社会再構築ビジョンの説明がされ、市民の防災意識の高揚・防災知識の普及啓発に努めていました。

国土交通省 徳島河川国道事務所の「ロープワーク体験」では、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方について講習を行いました。講師として吉野川上板出張所の青木所長が丁寧にロープワーク工法の実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

講習を終えた皆さんに本講習で練習した、ロープワークの手順が記載されている「ロープワークハンドブック」をお配りし、自宅へ帰ってからも繰り返し練習して、いざという時に備えていただくようにお願いしました。

徳島河川国道事務所ウェブページでもロープワークの資料や動画を見ることができます。興味のある方は是非ご覧ください。

ロープワークの資料・動画(←こちらをクリックしてソフト対策をご覧ください)

(左写真)開会式の様子

(右写真)水防災意識社会再構築ビジョンの説明

(左右写真)ロープワーク講習会の様子

2017年05月31日

ロープワーク・土のう作りの流域講座を開催しました。

平成29年5月31日(水)につるぎ町役場で、ロープワーク・土のう作り講習を行いました。

まず始めに参加いただいた41名のつるぎ町職員を対象に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」「いぼ結び」の5種類の結び方についてロープワーク講習を行いました。体験する方々の間近で吉野川貞光出張所の松本所長が一つ一つロープワーク工法の実演を行いながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつのか?」「難しいので、繰り返し練習しなければ」といった様々な質問や意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

次に、土のうの正しい作り方について指導を行いました。「いざという時の備え」のため、皆さん一生懸命に土のう作りに取り組んでいました。

この取り組みを機に防災への意識が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク講習の様子

■土のう作り講習の様子

2017年04月30日

第3回美馬市水辺の楽校春祭りにて、 流域講座を行いました。

平成29年4月30日(日)に美馬市水辺の楽校春祭り実行委員会の主催により、『第3回美馬市水辺の楽校春祭り』が中鳥川公園周辺で開催され、国土交通省 徳島河川国道事務所は、「防災体験(降雨体験装置・土石流3D体感シアター)」、「野鳥観察会」を行いました。

「防災体験」では、90名の参加者に、降雨体験装置による降雨体験や土石流3D体感シアターによる災害学習をしていただきました。体験された方からは、「とても楽しかった。」「普段からの心構えが重要だと改めて感じた。」などの感想をいただきました。

「野鳥観察会」は、講師に小林 實(こばやし みのる)先生(河川・渓流環境アドバイザー)と、三宅 武(みやけ たける)先生(日本野鳥の会 徳島県支部長)をお招きし、24名の参加者の皆様に野鳥観察の指導を行っていただきました。

まず、両先生から野鳥について、野鳥の写真やテープで鳥の鳴き声を聴きながら詳しく説明していただきました。その後、参加者の皆さんと一緒に吉野川沿いへ移動し、双眼鏡やフィールドスコープを使って様々な野鳥を観察しました。

観察できた鳥の種類は下記のとおりです。

カワラヒワ、ダイサギ、アオサギ、カワウ、 ホオジロ、ウグイス、ヒヨドリ、ハシブトガラス

当日は天候に恵まれ、多くの方々が流域講座に参加して下さいました。今後も防災体験や自然学習などを通じて吉野川に親しみを持っていただきたいと思っています。

◇防災体験

(左写真)降雨体験装置

(右写真)土石流3Dシアター

◇野鳥観察会

2016年11月27日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました。

平成28年11月27日(日)に箸蔵小学校で、西州津自治会(上ノ段・下ノ段・中津)と池田博愛会が主催となり、箸蔵西州津地区の方々を対象に総合防災訓練が開催されました。様々な防災体験コーナーがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

参加いただいた約60名の方を対象に、「ほん結び」「ふな結び」「かみくくし」「もやい結び」の4種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

参加者から「この結び方はどんな時に役にたつの?」といった質問や「今は覚えたけれど家に帰ってからもしないと、すぐに忘れてしまいそう」など様々なご意見をいただくなど、非常に熱心に受講していただきました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク体験の様子

2016年10月30日

第30回藍畑ふれあい大会にて、吉野川流域講座「楽しく学ぶ防災かるたとり」を行いました。

平成28年10月30日(日)に、石井町藍畑地区コミュニティ推進協議会の主催により、「第30回藍畑ふれあい大会」が吉野川の六条大橋下流右岸河川敷で開催され、徳島河川国道事務所は「楽しく学ぶ防災かるたとり」を行いました。

「防災かるた」は、防災について学んでもらうため、いざという時に役に立つ防災のことを書いたかるたで、小学生以下を対象に参加してもらいました。

小学校1~3年生・4~6年生・幼稚園児の3グループに分けられた子供たちは、読み上げられた防災に関する内容を聞き取り、一致するかるたをそれぞれ一生懸命に探していました。

小さな子供には文章だけでなく絵を見ることで、防災に対する関心を高めてもらう事ができたと思います。

今後も吉野川に関するイベントや流域講座を通じて、地域の方々と交流を深めてまいりたいと思います。

■「防災かるた」とりの様子

左:防災かるた

右:小学校1~3年生

左:小学校4~6年生

右:幼稚園児

2016年09月12日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました。

9月12日(月)、吉野地区地域福祉活動計画実行委員会が主催する、「防災対策みんなでやらんでぇ?!」が阿波市社会福祉協議会吉野支所(こすもす)で開催されました。様々な防災体験コーナーがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

実技指導では、「髪括し(かみくくし)」「疣結び(いぼむすび)」「舫い結び(もやいむすび)」の3種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

今回の訓練には、地元住民の方々と吉野中学校の生徒合わせて168人の参加がありました。この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

■ロープワーク体験の様子

2016年07月05日

見て、感じて、学んで!実験を通じて「吉野川のギモン」にお答えしました。

皆さんは、雨の量ってどういったものか分かりますか?

雨の量は「容量」ではなく、たまった水の「深さ」を言います。

普段、テレビやラジオで伝えられる1時間50mmや、川のはん濫時に発表される情報は、知っているようで知らない「ギモン」が多くあります。

今回は、吉野川市の川島小学校5年生の「ギモン」を解決するため、雨の量や、堤防の漏水、川のはん濫の仕組みなんかを実験を通して、見て、感じて、学んでもらう流域講座を実施しました。

また、洪水時の避難にはもちろん、普段の生活の中でも役立つロープワークも学んでもらいました。

これから、台風シーズンを迎えます。

受講された児童のみなさんが、自宅で家族が感じる「ギモン」を解決させられる講師になっていることを期待します。

○流域講座の様子

○ロープワーク講習の様子

2016年06月19日

水防工法技術講習会を行いました。

平成28年6月19日(日)に「水防工法技術講習会」が吉野川市鴨島町知恵島で吉野川市消防団の110名を対象に開催されました。

当事務所では、豪雨災害に備えるため、水防技術の向上及び伝承を図るとともに、水防の技術的なリーダー育成を目的として、毎年出水期当初に水防工法技術講習会を行っています。

講習では、「土のう作り」、「ロープワーク」、「改良積土のう工」、「月の輪工」について実施し、参加者の皆様は各工法に真剣に取組んでいました。

小雨が降る天候の中、皆さん大変熱心に受講していただき、今後起こるかもしれない災害被害から地域の尊い人命や財産を守りたいという気持ちが伝わってきました。

今後も「水防工法技術講習会」が核となり、市民の皆さんの水防に対する意識向上に寄与できればと思います。

開会式の様子

水防工法技術講習会の様子

・土のう作り

・ロープワーク講習

・改良積土のう工

・月の輪工

2016年05月08日

第2回美馬市水辺の楽校春祭りにて、 流域講座を行いました。

平成28年5月8日(日)に美馬市水辺の楽校春祭り実行委員会の主催により、「第2回美馬市水辺の楽校春祭り」が中鳥川公園周辺で開催され、国土交通省

徳島河川国道事務所は、「ロープワーク体験」、「防災体験(降雨体験装置・土石流3Dシアター)」、「野鳥観察会」、「防災ダンス~じしんがきたら~」、「ドローン操作体験」を行いました。

「ロープワーク講習会」は約80名の参加者に、避難誘導に役立つ「連続止め結び」や人命救助に役立つ「もやい結び」などについて、実際にロープを使って体験していただきました。

「防災体験」では、83名の参加者に、降雨体験装置による降雨体験や土石流3Dシアターによる災害学習をしていただきました。

「野鳥観察会」は、講師に小林

實(こばやし みのる)先生(河川・渓流環境アドバイザー)と、三宅 武(みやけ たけし)先生(日本野鳥の会

徳島県支部長)をお招きし、19名の参加者の皆様に野鳥観察の指導を行っていただきました。

まず、両先生から野鳥について、野鳥の写真やテープで鳥の鳴き声を聴きながら詳しく説明していただきました。その後、参加者の皆さんと一緒に吉野川沿いへ移動し、双眼鏡やフィールドスコープを使って様々な野鳥を観察しました。

観察できた鳥の種類は下記のとおりです。

セグロセキレイ、ホオジロ、シジュウカラ、コゲラ、カワラヒワ、キビタキ、カワウ、トビ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、アオサギ、ダイサギ、カルガモ、ヒヨドリ、コチドリ、ウグイス、キツツキ

「防災ダンス~じしんがきたら~」では、田村

典子(たむら のりこ)先生(四国大学生活科学部 教授)と学生13名をお招きし、創作ダンスを披露していただきました。

また、防災に関するダンスの踊り方を指導していただきました。

会場に居られた皆さんは、防災ダンスを通じて地震時の心得を学びながら楽しい一時を過ごされたと思います。

「ドローン操作体験」は、講師に安河内

孝(やすこうち たかし)先生をお招きし、18名のお子さんにドローンの操作体験をしていただきました。

安河内先生の指導のもと皆さん上手にドローンを操作することができました。参加していただいた皆さんにはドローンに関する知識を学ぶと共に、貴重な操作体験をしていただき良い思い出になったと思います。

また、美馬地区地域福祉活動計画実行委員会が行った「健康ウォーキング大会」には田中

俊夫(たなか としお)先生(徳島大学 教授)が講師として参加し、ストレッチを交えた阿波踊り体操や正しい歩き方などの指導を行いました。

その後、受講された皆さんは会場周辺をウォーキングし、心地良い汗を流していました。

当日は天候に恵まれ、多くの方々が流域講座に参加して下さいました。今後も防災体験や自然学習などを通じて吉野川に親しみを持っていただきたいと思っています。

◇ロープワーク講習会

◇防災体験

(左写真)降雨体験装置

(右写真)土石流3Dシアター

◇野鳥観察会

◇防災ダンス

◇ドローン操作体験

◇健康ウォーキング大会

2016年01月13日

吉野川流域講座「熊谷川排水機場の見学」について現地で見学会を実施しました

○ 1月13日(水)に、阿波市吉野町の柿原小学校4年生(生徒19名、先生2名)の総合的な学習の一環として吉野川流域講座「熊谷川排水機場の見学」について、現地で見学会を実施しました。

○ 排水機場の必要性や排水機場のしくみ、能力等を説明した後、実際に主ポンプ設備、操作設備、除塵設備、ゲート設備を見て回りました。

○ 操作設備の説明の中では、子供達に実際にCCTVカメラの操作体験を実施し、興味を引いていました。

左:主ポンプ設備の説明

中央:CCTVカメラの操作体験

右:除塵設備の説明

○ 排水機場の見学に合わせて災害対策用機械についても勉強してもらうため、照明車を持ち込み、操作体験をしてもらい興味を引いていました。

左:ゲート設備の説明

右:照明車の操作体験

○ 質問の時間を設けると「最近稼働したのはいつですか?」、「洪水時にはどれくらいの時間動くのですか?」や「排水機場では何人働いていますか?」など熱心な質問が次々にありましたが、時間の関係で皆さんの質問を聞けなかったのは残念でした。

2015年09月05日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました

9月5日(土)、三好市池田分館自主防災隊が主催する防災訓練が開催されました。消火訓練、負傷者の救護訓練、避難訓練など様々なメニューがある中、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

参加者全員を前にして、吉野川貞光出張所の松本所長が一つ一つロープワーク工法の実演を行いながら、参加者の傍らでの実技指導にはその他職員の他、防災に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加して講習を行いました。ロープワークの基本である「本結び」「ふな結び」「髪くくし」に続き、避難時に役立つ「連続止め結び」や命綱の結び方である「もやい結び」、以上5種類の結び方について実技指導しました。

「連続止め結び」や「もやい結び」については多少のコツが必要で、苦労されている方も見受けられました。また、講座終了後には「配布されたロープワークハンドブックを活用して、忘れないうちに復習しておく。」と熱心さが伺える参加者もいらっしゃいました。

今回の訓練に参加した地元住民の方々約90人のうち、ロープワークコーナーには約50人の参加がありました。この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

2015年08月18日

吉野川流域講座「吉野川の治水」開催

平成27年8月18日(火)に吉野川市鴨島病院にて、吉野川流域講座「吉野川の治水」を開催しました。本講座には、病院スタッフの防災意識を高め、緊急時の対応に役立てるというねらいがあり、78名という大勢の方が参加されました。

講師の笠井河川調査課長からは、吉野川における洪水や改修の歴史、治水施設の効果等の紹介の後、河川の水位と危険度、避難場所の確認の大切さなどについて説明がありました。また、危機管理に役立てるための情報として、国土交通省「川の防災情報」ホームページの活用を呼びかけました。

真剣に聴講をいただいた後は、以下のような多岐にわたるジャンルの質問をいただきました。

・岩津の狭窄部における堰上げの影響はどれくらいあるのか?

・潜水橋は今後撤去していく方針なのか?

・浸水時にリアルタイムに通行可能な道路を確認する方法は?

・覚円騒動について詳しく教えてほしい。

・吉野川の支川の整備担当はどこか?

・土のう積みの活用方法を教えてほしい。

熱心で活発な質疑応答に、参加者の方々の意識の高さが伺えました。

吉野川では本格的な台風シーズンを迎えています。このような機会を通じて、地域の方々の防災意識が高まっていくことを望んでいます。

2015年07月01日

水防工法技術講習会を開催しました

当事務所では、豪雨災害に備えるため、水防技術の向上及び伝承を図るとともに、水防の技術的なリーダー育成を目的として、毎年の出水期当初に水防工法技術講習会を行っています。

今回は、7月1日(水)に吉野川市鴨島町で徳島中央広域連合 西消防署の職員34名を対象に開催しました。

実技指導には当事務所の職員のほか、水防に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加し、実演を交えて指導をいただきました。

講習では、土のう作り、ロープワーク、月ノ輪工、改良積み土のう工、シート張り工を行い、参加者は各工法に真剣に取り組んでいました。

四国地方は梅雨に入り、本格的な出水シーズンを迎えています。いざという時、今回の講習で得られた技術が活かされ、洪水被害の軽減につながれば良いと考えています。

2015年06月07日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました

6月7日(日)、阿波市立御所小学校区自主防災組織連合会が主催する、南海地震及び台風等による水害を想定した総合防災訓練があり、訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

実技指導には防災に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加し、本結び・ふな結び・髪くくしの3種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

今回の訓練に参加した地元住民の方々と御所小学校の児童合わせて約700人のうち、ロープワークコーナーには約240人の参加がありました。この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

2015年01月22日

吉野川流域講座「吉野川の自然環境」開催

平成27年1月22日(木)に阿波市立市場公民館にて、市民学習講座の一環として、吉野川流域講座「吉野川の自然環境」を開催しました。講座には、8名の方が参加されました。

本講座では、講師の松本河川環境課長から、吉野川における動植物の生息・生育状況や、景観、水質、空間利用などについて説明が行われました。

真剣に聴講をいただいた後は、

・昔はシジミが多くいたものだが、現在の状況は?

・穴吹川は四国一の水質を誇っていたようだが、近年はどうなのか?

・50年程度の期間で河道内の植生繁茂状況がこんなに変化しているとは、驚き。

など、吉野川の環境上の様々なテーマについて、少人数ながらも熱心で活発な議論をしていただきました。

2015年01月17日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました

1月17日(土)、大規模な地震の発生を想定した防災訓練が石井町の主催により石井中学校で開催され、徳島河川国道事務所は訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

訓練は地域の方々や行政のほか、自衛隊、消防団、自主防災組織等約1,000人が参加する大規模なものであり、我々の担当するロープワーク体験のほかにも各種防災体験のコーナーが数多くもうけられていました。

今回のテーマは、「防災に役立つロープワーク」とし、本結びやふな結びといった基本の結び方のほか、避難誘導に役立つ髪くくし及び連続止め結びと、命綱を結ぶ時に使うもやい結びの2種類の結び方について講習を行いました。実技指導には防災に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加し、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

2014年11月16日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました

11月16日(日)、阿波市が主催する大規模な地震の発生を想定した総合防災訓練が阿波市立吉野中学校で開催され、訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

訓練は地域の方々や行政のほか、医師会、自衛隊、消防団等約700人が参加する大規模なものであり、我々の担当するロープワーク体験のほかにも各種防災体験のコーナーが数多くもうけられていました。

今回のテーマは、「防災に役立つロープワーク」とし、避難誘導に役立つ髪くくしを基本とした連続止め結びと、命綱を結ぶ時に効果的なもやい結びの2種類の結び方をメインに講習を行いました。実技指導には防災に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加し、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

ロープワークコーナーには地域住民の方々や吉野中学校の生徒など、約50人の参加がありました。この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

(左写真:吉野川上板出張所

宮内所長 髪 くくしの実演講習)

(右写真:旧吉野川出張所

宮地所長 もやい結びの実演講習)

(左・右写真:四国地方防災エキスパートによる実技指導)

(左・右写真:四国地方防災エキスパートによる実技指導)

2014年11月02日

第28回 藍畑ふれあい大会に参加しました。~吉野川流域講座 楽しく学ぶ防災かるたとり~

平成26年11月2日(日)に吉野川右岸河川敷(六条大橋下流)にて石井町藍畑地区コミュニティ推進協議会の依頼により、石井町藍畑地区の住民が行っている「第28回

藍畑ふれあい大会」に参加しました。

小学生以下を対象に、防災について学んでもらうため、いざという時に役に立つ防災のことを書いたかるたを使って「防災かるた」とりを行ってもらいました。

参加してくれた子供達は小学校1~3年生・4~6年生・幼稚園児以下に分かれて、読み上げられた防災に関する内容を聞き取り、一致するかるたを一生懸命に探しました。

白熱した「防災かるた」とりの様子を見ていた大人の方々にも、防災に対する意識を高める事ができたと思います。今後も吉野川に関するイベントや流域講座を通じて、地域の方々と交流を深めてまいりたいと思います。

(左写真:幼稚園児以下)

(右写真:小学生1~3年生)

(小学生4~6年生)

2014年09月26日

吉野川流域講座「吉野川の概要」開催

平成26年9月26日(金)、美馬市立重清西小学校の総合的な学習の一環として、吉野川沿いの竹林に関する内容の吉野川流域講座の申し込みをいただきました。同小学校5年生22名の参加でした。

本講座では、講師の松本河川環境課長から、吉野川の竹林の自然環境上の役割や洪水時の働きについて説明が行われました。また、地域に根ざした竹の利活用例についても紹介しました。

児童の皆さんには真剣に受講いただき、手入れが行き届かず放置された竹林の状況等についての質問がありました。

吉野川の上流域では竹林がまだ多く残っており、特に美馬市内の地域では竹林の手入れや利活用についての取り組みが行われています。今回の受講で吉野川の竹林に関心を持っていただき、地域の活動への参加動機に繋がっていけば良いと思います。

2014年09月25日

吉野川流域講座「吉野川の治水と危機管理」開催

平成26年9月25日(木)に阿波市立市場図書館にて、市民学習講座の一環として、吉野川流域講座「吉野川の治水と危機管理」を開催しました。講座には、11名の方が参加されました。

本講座では、講師の笠井河川調査課長から、吉野川の治水の歴史や、現在の堤防等の整備状況などについて説明が行われました。

真剣に聴講をいただいた後は、洪水時に確認するべき水位観測所の位置や、今後の堤防整備の予定、河道内樹木の問題点など、吉野川の治水上の様々なテーマについて熱心な議論をしていただきました。

2014年09月06日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました

9月6日(土)、三好市池田分館自主防災隊が主催する防災訓練があり、訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

実技指導には防災に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加し、避難時に役立つ「連続止め結び」や命綱の結び方である「もやい結び」をはじめ、「本結び」「ふな結び」「髪くくし」以上5種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

今回の訓練に参加した地元住民の方々約100人のうち、ロープワークコーナーには72人の参加がありました。この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

2014年06月29日

ロープワーク体験の流域講座を開催しました

6月29日(日)、阿波市立林小学校区自主防災組織連合会が主催する、南海地震及び台風等による水害を想定した総合防災訓練があり、訓練項目の一つである防災時に必要なロープワーク体験の講師として参加しました。

実技指導には防災に関する専門知識を有する四国地方防災エキスパートも参加し、本結び・ふな結び・髪くくし・もやい結びの4種類の結び方について、体験する方々の間近で実演しながら、それぞれの結び方について指導しました。

今回の訓練に参加した地元住民の方々約1,000人のうち、ロープワークコーナーには約240人の参加がありました。この取り組みを機に、住民の方々の防災への関心が高まり、万一の事態に訓練の経験が活かされれば良いと思っています。

2014年06月27日

吉野川流域講座「熊谷川排水機場の見学」について現地で見学会を実施しました

○6月27日(金)に、阿波市吉野町の柿原小学校4年生(生徒22名、先生2名)の総合的な学習の一環として吉野川流域講座「熊谷川排水機場の見学」について、現地で見学会を実施しました。

○排水機場の役割や排水機場のしくみを説明した後、実際にポンプ設備、操作設備、除塵設備、ゲート設備を見て回りました。

ポンプ設備の説明

CCTVカメラ操作体験

○ 操作設備の説明の中では、子供達に実際にCCTVカメラの操作体験をしてもらい興味を持ってもらいました。

○

今回、排水機場の見学に合わせて災害対策機械についても勉強してもらうため、照明車を持ち込みデモ操作の見学や体験操作をしてもらい興味を持ってもらいました。

ゲート設備の説明

照明車の説明

○非常に活発な子供達で質問の時間を設けると「ゴミが入ってポンプは壊れないのですか?」や「照明車の後ろのタイヤはどうして2つずつあるのですか?」など素直な質問が多く飛び出し時間が足りないぐらいでした。

2014年04月24日

吉野川流域講座「吉野川の利水の現状」開催

○平成26年4月24日(木)に阿波市立市場図書館にて、市民学習講座の一環として、吉野川流域講座「吉野川の利水の現状」を開催しました。講座には、14名の方が参加されました。

○本講座では、講師の河川占用調整課長から、水利用の今昔や四国の降水量、水利権の内容や水利使用許可の考え方、吉野川の水利用状況などについての説明が行われました。

○皆様にはとても熱心に聴講いただき、改めて吉野川について興味・関心を深めていただけたようでした。

2014年03月25日

水環境についての学習をする吉野川流域講座を行いました

平成26年3月25日(火)、徳島市環境保全課の主催で開催された徳島市生活排水浄化実践推進員意見交換会に招かれ、吉野川流域講座の一環としてお手伝いをしました。

内容は、事例紹介と参加型アクティビティの2本立てとしました。

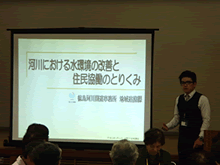

1.事例紹介 「河川における水環境の改善と住民協働の取り組み」

講師 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 地域連携課 佐藤係長

講師より、地域の皆さんと行政が一体となって取り組んでいる水環境の改善を目指す活動の紹介や、徳島河川国道事務所が実施している吉野川をフィールドにした現地講座等の取り組みについて説明しました。

これらの取り組みについては広く知られていない内容のものもあり、参加者の皆さんには興味深く聞いていただけたと思います。

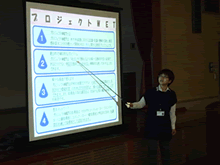

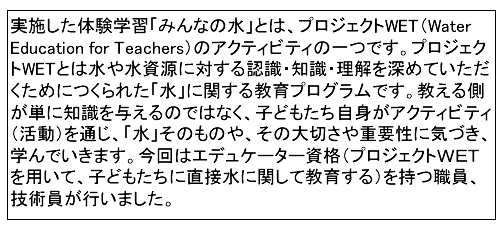

2.参加型アクティビティ プロジェクトWET「塵も積もれば」

講師 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 地域連携課 森本係員

(※)プロジェクトWETとは、楽しく学び考える水に関する教育プログラムのことです。

この体験学習では参加者に流域内の町長になって街づくりをしてもらったあと、流域内全ての町で発生した少しずつのゴミが、河川に流されて下流に集まると浄化しきれない量のゴミとなる疑似学習をしていただきました。

参加者の方からは、「楽しく学ぶことができました。」というお言葉をいただきました。

今後も吉野川に関するイベントや流域講座を通じて、地域の方々と交流を深めてまいりたいと思います。

2014年03月09日

防災フェスティバル2014にて「ロープワーク講習会」を開催~支え愛のチカラで減災のまちづくり~

3月9日(月)東みよし町社会福祉協議会(三好郡東みよし町)で開催された東みよし防災フェスティバル2014にて、ロープワーク講習会を実施しました。

〈防災フェスティバル2014

式典〉 〈ロープワーク講習会〉

講師は、国土交通省 近江指導員が務め、125名の参加者が受講されました。

講習会では「ロープワークの3原則(※)」をベースに、避難誘導及び人命救助に役立つロープの結び方として、ほん結び・ふな結び・かみくくし・連続止め結び・もやい結びを学びました。

〈ロープワーク講習会の様子〉

(※)ロープワーク3原則

1.迅速 より早く結べること

2.簡単 複雑な手順がなく、覚えやすいこと

3.確実 しっかりと結束でき、なかなかほどけないこと

〈ロープワークハンドブック(防災に役立つロープとひもの結び方)より抜粋〉

本講習会は、東みよし町社会福祉協議会より「東みよし町においては吉野川の増水による内水の氾濫等の水害が多い土地柄、住民各自の平時からの備えが重要である。」という思いを受けて実現いたしました。

今後もより多くの方々とロープワーク講習会を通じて、防災・減災に対する意識を高めてまいります。

○写真の掲載は許可を得ています。

2014年01月24日

吉野川流域講座「吉野川の洪水及び危機管理」

○平成26年1月24日(金)に鳴門教育大学附属小学校において、小学生5年生116名を対象に、吉野川流域講座「吉野川の洪水及び危機管理」を実施しました。

○本講座では、吉野川の概要や洪水の歴史、洪水への備えなどについての説明を行いました。難しい内容にもかかわらず、5年生の皆さんはメモを取りながらとても熱心に聞いていました。

○途中、吉野川の別名は?という問いかけにも「四国三郎!!」と大きな声で回答いただき、普段から吉野川のことをよく勉強してくださっているなと嬉しくなりました。

○また、戦後最大の洪水である平成16年10月の台風23号による浸水区域を地図で紹介すると、自分の家が浸水したのかどうかを確認している子供もいました。災害をより身近なものとして捉えていただけたのではと思います。

○本講座が今後の子供たちの学習に少しでも役に立ち、防災への意識向上につながっていけば幸いです。

2014年01月18日

平成25年度 石井町防災訓練にて「ロープワーク講習会」を開催

1月18日(土)、石井中学校(名西郡石井町)にて石井町の住民および関係機関等、約1,300名を対象に平成25年度

石井町防災訓練が実施されました。その一環として「災害時に役立つロープワーク講習会」を開催しました。

※講習内容

パターン1(柱などへ結ぶ場合)

パターン2(ロープを繋ぐ場合)

【本結び(ほんむすび)】

別名「帯結び」とも呼ばれ、物をしばる時の基本となる結びであり、主に2本のロープを繋いだりする時に使用する結び方です。しかし、最初の手順を反対にすると“縦結び”となるので注意が必要です。

【ふな結び】

別名「ひと結び」とも呼ばれ、ロープの止め結びで杭や立木、竹等、ロープ先端部の結びに使われます。防災の最も基本となる結びで、元ロープに常に力がかかると固く結ばれ、力がかからないと簡単にほどけます。

パターン1

パターン2

(杭など端からの場合)

(柱など中央部での場合)

【髪括し(かみくくし)】

別名「巻き結び」「徳利(とっくり)結び」とも呼ばれ、物をたばねたり、両端に“力”がかかるところや、立ち木、杭等に結びつけるのによく使われます。

パターン1

パターン2

(支柱・杭などに結ぶ場合)

(自分の体などへ命綱として結ぶ場合)

【舫い結び(もやいむすび)】

舫う(もやう)とは舟と舟をつなぎ合わせたり、杭などに舟をつなぎとめる事です。

“結びの王様”ともいわれ命綱を筆頭に幅広い用途に使われます。

※ロープワーク講習会の様子

講習状況1

講習状況2

講習状況3

ロープワーク説明看板

当日は、天候も良く多くの参加者に受講していただきました。参加者の皆さんはロープの結び方を習得しようと、真剣に講師の説明に耳を傾けてくださいました。

また、過去の水防演習に参加された方から「以前に覚えていても時間がたつと忘れる。定期的にこのような講習会を開催してほしい。」と貴重なご意見を伺うことができました。

これからも皆さんと共に、このような講習会を通じて防災への意識を高められるように努めてまいります。

2013年11月18日

吉野川流域講座にて「ロープワーク講習会」を開催

11月18日(月)藍住町福祉センター(藍住町奥野)にて藍住町食生活改善推進協議会「藍愛グループ」の方々約50名を対象にロープワーク講習会を実施しました。講師には防災エキスパートの山本邦一氏をお迎えし、防災と暮らしに役立つロープワークについてご講義いただきました。

はじめに、藍愛グループ

森智恵子会長より「大事なことなので、しっかり習得して帰るように。」とのお話しがあり、参加者の皆さんは大変熱心に何度も練習されていました。自宅に用意しておく避難ロープの長さは何メートルくらいが適切か?」や「どういった素材のロープが良いのか?」などの質問も寄せられ、“8メートル程度”で“綿素材”のロープが望ましいといった詳しいところまで習得された大変有意義な講習会となりました。

【もやい結び(命綱)の練習風景】 【熱心に質問する参加者】

【土のうの結び方】

【土のうの積み方】

また、今回の講習会では、古新聞の結束方法などの暮らしへのロープワークの活用方法も紹介されました。ロープワークを暮らしにも活用することで、普段からロープワークを身につけていただければと思います。

【講習会の様子】

※写真の掲載は許可を得ています。

吉野川流域講座にて「ロープワーク講習会」を開催

11月18日(月)石井町地域防災交流センター(石井町石井)にて石井町の自主防災会長や自治会長を中心とした町民の方々を対象にロープワーク(紐の結び方)講習会を実施しました。約90名もの方々にご参加いただき、実技の体験をされました。

講師には国土交通省

近江指導員、また防災エキスパートの山本邦一氏、高崎信三氏にも御協力をいただき、防災に役立つ主要なロープワークに特化して講習が行われました。

【講習会の様子】

【もやい結びの練習】

この講座は“第1回石井町防災士会主催研修会”の中で行われ、 ○避難に役立つロープワーク〈連続止め結び〉

○人名救助に役立つロープワーク〈もやい結び〉

○運搬に役立つロープワーク〈土佐結び〉を最終・重点テーマとして、本結び・ふな結び・カミククシ・もやい結び・土佐結びの実技体験をしていただきました。

実技を習得して持ち帰ってください”という石井町防災士会

岩本光雄会長のお言葉にみなさんが真剣に受講をされており、「自分の地域は、自分たちが守る」という思いが伝わってくるようでした。

最初はたどたどしい感じでしたが、講習中盤頃になると、隣同士で教え合ったり確認したりしており、ほとんどの方が一通り習得されていたように思います。また、「できるようになったら楽しくなってきた。」

「自宅でもう一度練習して完璧にしたい」など多くのお声をいただくことができました。防災への意識向上や地域でのコミュニケーション作りとして、こういった機会のお手伝いにこれからも取り組んでいきたいと思います。

※写真の掲載は許可を得ています。

2013年11月03日

吉野川流域講座「体験学習・みんなの水」開催

平成25年11月3日(日)に吉野川右岸河川敷(六条大橋下流)にて、石井町藍畑地区の住民を対象に、吉野川流域講座において「体験学習・みんなの水」を開催しました。これは、石井町藍畑地区コミュニティ推進協議会の依頼により、毎年行っている「親子ふれあい大会」の行事の中で行ったものです。

当日は、曇り空の中約350人が参加し最初に河川清掃を行い、河川環境課長の挨拶のあと、藍畑小学校

井上綾乃さん(10)、小川宗真さん(10)にお手伝いをいただき体験学習を行いました。

【集まったゴミ】

【河川環境課長挨拶】

体験学習では、水槽を湖に例え、動物に扮した井上さん小川さんに水を利用していただきます。動物の使用する水はわずかであり、自然の循環によりほぼ還元されます。しかし人間が無駄遣いをすると、還元されるのに大きな時間がかかり動物達の飲み水は確保されません。この体験学習より、水資源の大切さを学んでいただきました。

次に、水を利用するごとに汚れを追加して湖に戻していきます(緑色の食紅を混ぜた水を汚れと仮定)。すると湖の色はだんだん濃くなっていき汚れはどんどんひどくなっていきます。動物たちはよごれのひどい水を飲むことができません。この様子から、水質汚染について学んでいただきました。

参加者には熱心にきいていただき、水環境の大切さについて関心をもっていただけたと思います。この体験を通じて、これからも身近な川である吉野川を大切にしていただきたいと思います。

※写真の掲載、お名前の公表は許可を得ています。

2013年09月03日

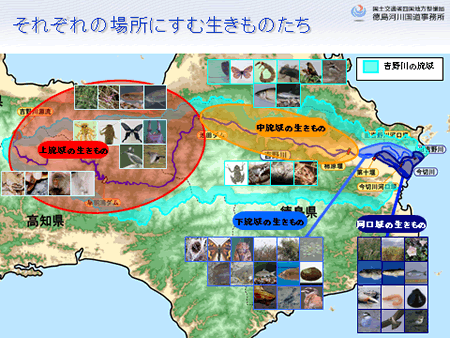

吉野川流域講座「私たちの吉野川~川でくらす生きものたち~」を開催

○9月3日(火)に上板町の高志小学校において、3年生児童23名を対象に流域講座「私たちの吉野川~川でくらす生きものたち~」を行いました。

○講座では吉野川の長さや吉野川にすむ生きもの等について紹介しました。子供たちはメモを取ったり、積極的に発言したりととても熱心に受講していただきました。

吉野川の長さについて紹介

吉野川の生きものについて紹介

○講座の最後の質問タイムでは、「吉野川の深さは?」「絶滅危惧種って何種類いるの?」といったたくさんの質問が寄せられ、吉野川や生きものについてとても興味を持っていただけたようでした。

質問タイムの風景

○今回の講座を通して、子供たちが吉野川に興味・関心を持ち、吉野川を大切に思ってくれれば幸いです。

2013年08月06日

吉野川流域講座「吉野川の概要について」

8月6日(火)に北井上中学校において、中学生6名を対象に、吉野川流域講座「吉野川の概要について」を実施しました。

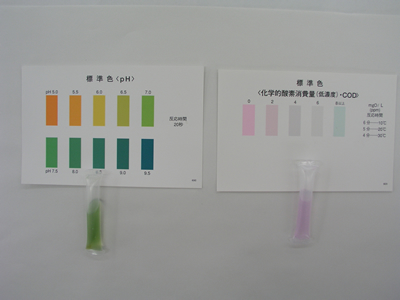

本講座では、吉野川の概要や洪水の歴史、洪水への備えなどについての説明が行われました。また、パックテストでの簡易水質測定、ハザードマップを使って周辺の避難所の位置・避難ルート等の確認を行いました。

中学生の皆さんにはとても真剣に聴講いただき、水質測定・ハザードマップについても興味を持っていただけたようでした。

今回の講座を通して、身近にある吉野川について歴史、洪水、防災など様々な視点から関心をより一層深めていただけたらと思います。

2011年02月28日

平成22年度 吉野川流域講座「吉野川の工事」開催

2月28日(月)に貞光工業高等学校において、在校生やOBら約500人を対象に吉野川流域講座「吉野川の工事」を実施しました。

貞光工業高等学校の土木科のOBでもある講師の吉野川貞光出張所長が、在校当時の思い出や現在の河川事業の取組みについて講演し、引き続きプロジェクターを使用して吉野川の概要や洪水の歴史、治水や環境整備、今後の治水事業について説明がありました。

生徒達は説明を聞きながら、興味深そうにスクリーンを見ていました。

今回の講座は土木・建築両科の閉科式の中で実施したものですが、この講座を通して治水事業の必要性、また、あらためて吉野川に対して関心を深めていただけたらと思います。

2010年10月31日

吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

平成22年10月31日(日)に吉野川右岸河川敷(六条大橋下流)にて、石井町藍畑地区の住民を対象に、吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を開催しました。

これは、石井町藍畑地区コミュニティ推進協議会の依頼により、毎年行っている「ふれあい大会」の行事の中で行ったものです。

当日は、曇天の中220人が参加し最初に河川清掃を行い、その後で河川環境課長より吉野川の環境について、パネルを使っての説明を実施しました。

参加者は熱心に聞かれていたので、吉野川の自然環境に関心を持たれたと思います。これからも、身近な川である吉野川を大切にしていただきたいと思います。

2010年10月28日

平成22年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

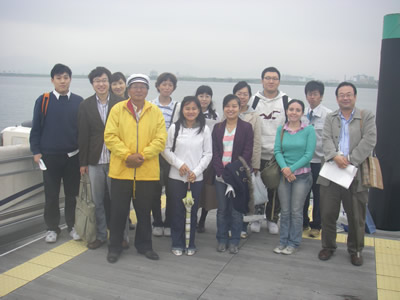

10月28日(木)に徳島大学において、中国や韓国などの留学生10名を対象に吉野川流域講座「吉野川の概要について」を実施しました。

吉野川の概要や洪水の歴史、改修整備、利水や環境などについての説明をしながら、事前に頂いていた留学生のみなさんの質問に答えていく形で講座を実施しました。

留学生の皆さんは事前に配布した資料を基に自主学習し、当日は熱心に講師の説明を聞いており、吉野川にとても興味があるようでした。

講座終了後には、「吉野川がみんなに愛されているということがよくわかりました」、「これからも吉野川に関して多方面からも知りたい」などの感想を頂きました。

今回の講座は徳島大学で進めている日本事情「吉野川プロジェクト」の一環として実施したものですが、この講座を通して吉野川に対する関心を深めていただけたと思います。

2010年09月02日

平成22年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

9月2日(木)に宮内小学校(美馬市穴吹町)の生徒25名を対象に、穴吹川において吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を実施しました。

今回の講座では、水生生物や水質を調べることにより川の様子を知り、自然環境の大切さを学ぶことを目的に、水生生物調査とパックテストによる簡易水質調査を実施しました。

水生生物調査では暑い日差しのなか川に入り、生物を見つけると歓声をあげ喜ぶ生徒や、悲鳴に近い声をあげる生徒もおり、さまざまな反応でしたがとても楽しそうに見受けられました。

穴吹川は、15年連続で「四国一の清流」となっており、きれいな水に棲むヘビトンボやカワゲラが多く見つかりました。

パックテストによる水質調査では、ほとんどの生徒がCOD「2程度」の値となり、比較的「きれいな川」であるという結果を得ることができました。

終了後のアンケートでは、「楽しかったから来年もやりたい」、「穴吹川がきれいだと言うことが分かった」、「穴吹川をもっときれいにしたいです」など、たくさんの意見をいただきました。

今回の講座を通して、身近な穴吹川の自然に直にふれあい、楽しみながら学習することにより、自然環境の大切さや素晴らしさを体感できる貴重な経験をしていただけたのではないかと思います。

2010年08月18日

平成22年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

8月18日(水)に吉野中学校(阿波市吉野町)の生徒73名を対象に、四国三郎の郷ふれあい広場前の吉野川において吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を実施しました。

今回の講座は、水生生物の調査などを通して身近な吉野川の自然環境や水質について学び、自然や環境についての関心を高めることを目的に、水生生物とパックテストによる簡易水質調査を実施しました。

まず、講師の河川環境課長から川の中に棲む生物の種類や数と水質との関係について説明があった後、実際に川の中に入り水生生物を採取しました。

当日は暑い日差しの中での開催となりましたが、生徒達は熱心に水生生物を捕まえ、キイロカワカゲロウやヒゲナガカワトビケラなどを発見することができました。

また、パックテストによる水質調査では、流れが比較的ゆるやかな場所での調査となり、ほとんどの生徒がCOD4以上の値となり少し汚れがある川であるという結果を得ることができました。

今回の講座は1泊2日の宿泊訓練の一環として実施したものですが、この講座を通して自然や環境について関心を持っていただけたのではないかと思います。

2010年07月07日

平成22年度 吉野川流域講座「吉野川をもっと知る~治水、利水、環境保全~」開催

7月7日(水)徳島市内の阿波銀行住友生命ビルにおいて、(社)徳島経済同友会の会員33名を対象に、「吉野川をもっと知る~治水、利水、環境保全~」とのテーマを設けた吉野川流域講座を実施しました。

本講座では、講師の副所長(地域)から吉野川の地形・地質や気象・社会状況、河川事業、ダム事業、砂防事業、水利用の現状、環境保全など幅広く説明がおこなわれました。

説明の後に、吉野川は観光資源として魅力があるがどのような取り組みがあるのか?吉野川の源流位置はどのようにきめたのか?水質の状況は過去と比べてどうか?などいろいろな質問があり説明により更に理解を深めたようでした。

経済同友会の皆さんにはとても熱心に聴講いただき、終了後にはよくわかる講座であったと感想を頂きました。

2010年07月05日

平成22年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

7月5日(月)に藍住町立藍住東小学校において、小学5年生80名を対象に吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を実施しました。

講座では、吉野川の概要や洪水の歴史、水害防備林などに関する説明がありました。

児童達は講師の説明を聞いたり、メモを取ったりと、吉野川に非常に興味があるようでした。

終了後に行ったアンケートでは、「吉野川に外国の草などがはえていたのは知らなかった」、「シオマネキみたいな生き物を教えてくれたのが心に一番残りました」、「また吉野川について話してほしいです」など、たくさんのご意見をいただきました。

今回の講座を通して、吉野川の環境や歴史に興味を持ち、環境を守っていこうとする気持ちを育んでいってもらえればと思います。

2010年06月28日

平成22年度 吉野川流域講座「中鳥川に生息する野鳥について」開催

6月28日(月)に重清西小学校(美馬市美馬町)の3年生、4年生、5年生児童45名を対象に、美馬市水辺の楽校において吉野川流域講座「中鳥川に生息する野鳥について」を実施しました。

今回の講座は、中鳥川周辺に生息する野鳥を調べることにより、自然環境を守ることの大切さを学ぶことを目的に、実施しました。

河川・渓流環境アドバイザーの小林先生、日本野鳥の会の三宅代表、笠井さん、山橋さんにご指導を頂きました。

野鳥の観察の方法や中鳥川周辺で見られる野鳥の説明を頂いた後、3班に別れ実際に現地を歩きながら野鳥の観察を行いました。

好奇心旺盛な児童達は、野鳥を発見するとすぐに双眼鏡を取り出し眺めたり、先生に質問をしたり、説明を熱心に聞いていました。

セグロセキレイやアオサギ、ダイサギなどの野鳥を観察することができました。

終了後に行ったアンケートでは、「日本では野鳥が600種類以上もいてすごいと思いました」、「とても分かりやすく、すぐに鳥の名前が出てすごかったです」、「また教えてください」など、たくさんのご意見をいただきました。

今回の講座を通して、野鳥が生息しやすい環境づくりが大切だと思いました。

2010年02月25日

平成21年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

2月25日(木)に吉野川市文化研究センターにおいて、シルバー大学校OB会虹の会23名を対象に、吉野川流域講座「吉野川の概要について」を実施しました。

本講座では、講師の地域連携課長から吉野川の概要や洪水の歴史、吉野川の水利用状況などについての説明が行われました。

虹の会の皆さんにはとても熱心に聴講いただき、改めて吉野川について興味・関心を深めていただけたようでした。

講座終了後のアンケートでは、「普段はあまり気にかけていなかったが、話を聞いて川のありがたさがわかった。」、「身近なことでありながら、日頃は関心が少なかったが、流域講座に参加して関係の方々の取り組みを知り、有意義な時間となりました。」などのご感想をいただき、日々の生活と吉野川との関わりについて理解を深めていただけたと思います。

2009年12月24日

平成21年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

12月24日(木)に三好市立王地小学校において、小学4年生18名を対象に吉野川流域講座「吉野川の概要について」を実施しました。

講座の前半では、吉野川の概要や洪水の歴史・水害防備林及び利水や環境に関する説明がありました。

講座の間、熱心に講師の話を聞き、メモを積極的に取る小学生の皆さんの姿は、吉野川に関する学習に対して、非常に意欲的に取り組んでいるように見られました。

講座終了後に記入していただいたアンケートでは、「竹がなかったら家が浸かってしまうので、竹があるのは大事だなと思いました。」、「水には、3つのはたらきがあるということが知らなかった。」、「色々なお話が聞けて、吉野川のことをもっと知りたいと思いました。」というご感想やご意見をいただきました。

総合的な授業の一環で、吉野川についての学習に取り組んでいる中での講座をとおして、吉野川について少しでも皆さんの学習の手助けになればと思います。

2009年11月05日

平成21年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

11月5日(木)に徳島大学において、留学生7名を対象に、吉野川プロジェクトの一環として吉野川流域講座「吉野川の概要について」を実施しました。

講座の前半では、吉野川の概要や洪水の歴史、改修整備などの説明があり、講座の後半では、吉野川の利水や環境などについての説明が行われました。

留学生の皆さんは、熱心に両講師の説明を聴いており、吉野川にとても興味があるようでした。

講座終了後には、これからもっと吉野川のことを知りたいなどの感想をいただき、この講座を通して、吉野川に対する関心を深めていただけたと思います。

2009年08月18日

平成21年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

8月18日(火)に吉野中学校(阿波市吉野町)の生徒68名を対象に、四国三郎の郷ふれあい広場前の吉野川河川敷において吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を実施しました。

今回の講座は、身近な吉野川の水質や生物について学び、自然環境についての関心を高めることを目的に、パックテストと水生生物による簡易水質調査を実施しました。

まず、講師の河川環境課環境調査係長から川の中に棲む生物の種類と水質との関係につて説明があった後、実際に川の中に入り水生生物を捕まえました。

当日は暑い日差しの中での開催となりましたが、生徒達は熱心に水生生物を捕まえ、きれいな水に棲むヒラタカゲロウやヒゲナガカワトビケラなどを発見することができました。

また、パックテストによる水質調査では、ほとんどの生徒がCOD「2程度」の値となり、比較的「きれいな川」であるという結果を得ることができました。

今回の講座は1泊2日の宿泊訓練の一環として実施したものですが、この講座を通して身近な吉野川の自然環境に関して興味・関心を持っていただけたのではないかと思います。

2009年07月10日

平成21年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

7月10日(金)に宮内小学校(美馬市穴吹町)の児童28名を対象に、穴吹川において吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を実施しました。

今回の講座では、川の水を観察することで川に親しみ、自然の素晴らしさや大切さを学ぶことを目的に、パックテストと水生生物による簡易水質調査を実施しました。

パックテストを使った水質調査では、子供達はパックテストの色の変化を興味深そうに観察しており、COD「2」という比較的きれいな水であることを示す値が得られました。

また水生生物調査では、とても楽しそうに川の中の生物を捕まえており、カワゲラやヘビトンボなどきれいな水に棲む生物を発見することができました。

終了後に行ったアンケートでは「水がきれいでとってもよかったです」、「いろんな生き物がいてびっくりしました」、「穴吹川をこれからもきれいにしていってくださいという言葉がとても心に残った」など、たくさんのご意見をいただきました。

普段川と接する機会が少なくなった今日、今回の講座を通して直に川とふれ合うことで、身近にある川の素晴らしさや美しさを体感し、自然の大切さを学ぶことができたのではないか思います。

2009年05月03日

平成21年度 吉野川流域講座 「美馬市水辺の楽校開校式」

5月3日(日)に美馬市において、吉野川流域講座「植物観察会」と「水質調査」を実施しました。

これは美馬市水辺の楽校の開校に併せて中鳥川周辺の植物や水環境がどのようなものかを知ってもらうために実施したものです。

植物観察会では徳島県自然保護協会会長の森本康滋先生と徳島県植物研究会会長の木下覚先生にご指導を頂きました。

植物の観察方法や中鳥川周辺に生息する植物の概要、吉野川に生息する外来生物等について説明を頂いた後、実際に現地を歩きながら植物の観察を行いました。

水質調査では徳島河川国道事務所の職員からパックテストによる水質調査について説明を行った後、実際にパックテストを体験していただき、吉野川及び中鳥川のpHやCODを計測しました。

終了後に行ったアンケートでは、「身近にも知らない植物がたくさんあることに気づいた。」、「水質調査を体験したのは初めてで良い勉強になった。」、などたくさんのご意見をいただきました。

今後も、このような機会を通して、吉野川の自然に親しんでいただくとともに、関心を深めていただけたらと思います。

参加者の皆さん!ありがとうございました。

2008年11月11日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について⑤」開催

平成20年11月11日(火)に、徳島県美馬市立脇町小学校(脇町)にて同校児童4年生26名を対象に吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を開催しました。

講師の河川調査課尾嶋係長から吉野川の中流、下流、河口域に生息する生き物についての説明の中で、吉野川にはどのような希少種・外来種が生息しているのかなどの説明もあり、どの生徒達も熱心に説明を聞いていました。説明後にコイとフナの違い、鮎の生態系などの質問があり生徒のみなさんが、吉野川の生き物に興味があるのだと感じました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

[講習風景-2]

[講習風景-2]

[講習風景-3]

[講習風景-3]

アンケートの結果では、「いろんなさかながいるのを知った」、「外国から来たさかなを教えてくれた」、「さかなはこんな餌を食べるのだなあ」等の意見がありました。

[講習風景-4]

[講習風景-4]

今回の講座を通して、いつまでも吉野川にたくさんの生き物がすめるように、川を大切にしてほしいと思います。

2008年10月26日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について④」開催

平成20年10月26日(日)に吉野川右岸河川敷(六条大橋下)にて石井町の住民の方々を対象に吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を開催しました。これは石井町藍畑地区コミュニティ推進協議会の依頼により、毎年行っている「ふれあい大会」(今回第22回)の行事の中で行ったものです。

当日は河川清掃の後、宝探しや綱引きなど色々な行事が行われる中、河川環境課田木課長から吉野川の概要や、吉野川の上流、中流、下流それぞれに生息する生き物などについて、パネルを使った説明がありました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

[講習風景-2]

[講習風景-2]

また、吉野川に侵入してきている外来生物や生態系ピラミッドについても説明がありました。

[講習風景-3]

[講習風景-3]

[講習風景-4]

[講習風景-4]

小雨の中、一般参加者は熱心に聞かれていましたので、吉野川の自然について学んでいただけたのではないかと思います。これからも身近な川である吉野川を大切していただきたいと思います。

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について③」開催

平成20年10月26日(日)に、徳島県美馬市立脇町小学校(脇町)にて同校児童4年生26名を対象に吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」を開催しました。

本講座の開催にあたっては、長江さんにご協力をいただきました。まず、長江さんから竹を使った遊び道具の紹介と説明があった後、吉野川の竹を使った竹とんぼ作りについてのご指導をいただきました。竹とんぼ作りでは、保護者の方々も参加しての竹細工教室となりました。みなさん悪戦苦闘を繰り返しながらも、竹細工を楽しまれていました。

[竹細工教室の様子]

[竹細工教室の様子]

講座の後半では、河川調査課長から吉野川の概要、洪水の歴史、水害防備林等についての説明があり、どの生徒達も熱心に説明を聞いていました。

[河川調査課長からの説明-1]

[河川調査課長からの説明-1]

[河川調査課長からの説明-2]

[河川調査課長からの説明-2]

今回の講座を通して、今もなお残っている水害防備林と生活との関わりについて理解していただくと共に、実際に吉野川の竹を使った竹細工を行ったことで、吉野川の自然環境に対して親しみを持っていただければと思います。

2008年10月09日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の水質と環境について」開催

平成20年9月26日(金)に、徳島県板野郡藍住町立藍住北小学校(藍住町)4年生91名を対象に、同校図書館で吉野川流域講座「吉野川の水質と環境について」を開催しました。これは同校が正法寺川を考える会と連携して取り組んでいる、環境学習活動の一環として行ったものです。

講師の河川環境課尾嶋係長から、河川の水質の調査方法(薬(パックテスト)や生き物による調査方法など)や、河川の水質を悪化させる原因(生活排水など)について説明を受け、また、正法寺川の水質については、例年吉野川流域全域で取り組んでいる一斉水質調査では、あまりきれいではない結果となっているとの説明を受けました。最後に河川の水をきれいにするには、私達も水をできるだけ汚さない努力をしていくことが大切なことだと説明がありました。

環境学習活動の一部であって、いくつかの質問もあり熱心に受講されていました。これからも河川の水質を考え、川を汚さないように大切にしてほしいと思います。

2008年08月08日

平成20年度 吉野川流域講座「自然環境の現状について②」開催

平成20年8月8日(金)に、徳島県美馬市立重清東小学校(美馬町)1~6年生と保護者35名を対象に、同校体育館で吉野川流域講座「竹細工教室」を開催しました。

開催にあたっては講師に長江さん、アシスタントとして佐々木さんにご協力をいただきました。

講師の長江さんより竹についての話、竹を使ってのいろんな遊び道具の紹介等の話を聞いたあと、実際に竹を使って竹とんぼ作りに挑戦しましたが、悪戦苦闘、汗をながしながらも、みなさん完成し楽しく飛ばしていました。

今回の竹細工作りをとおして、少しでも吉野川の自然に親しんでいただきたいと思います。

2008年08月03日

平成20年度 吉野川流域講座「水防工法技術講習会②」開催

8月3日に吉野川市鴨島町知恵島(吉野川右岸26k/7付近 江川湧水源東隣)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは吉野川市消防団の依頼により行ったもので吉野川市消防団約100名が参加しました。

水防の専門家である防災エキスパート4人(山本邦一さん、武市寛さん、高崎信三さん、三橋守さん)を講師に、まず、水防の基本である「土のう作り」を行い、次に工法の基本となる「ロープワーク」を行いました。 ロープワークでは、水防で多く使われる「いぼ結び」や命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」など基本となる7種類の結び方を教わりました。

その後、越水対策の「積み土のう工」、漏水対策の「月輪工」を4班にわかれて実技を行いました。

参加された皆さんは、暑い中、講師の指導をうけながら本番さながらに実践していました。

2008年07月14日

平成20年度 吉野川流域講座「自然環境の現状ついて」開催

平成20年7月14日(月)に、徳島市立加茂名南小学校(徳島市)5年生123名を対象に、同校近くの鮎喰川下流域で地域の川の様子を調べる活動を通して、環境への興味・関心を高める目的で流域講座を開催しました。

講師の小藤さんから、調査方法などについての説明を受けたあと、みんなで川に入り数種類の水生生物の採取をし、採取した水生生物について詳しい説明が小藤さんからありました。その後、パックテストによりCODの調査をおこない生徒達は、色が変化するのを興味深そうに見いっていました。

今回の講座を通じて川の生き物、水質などに興味を持ち今まで以上に川とふれあい、川に親しんでいただければと思います。スタッフの皆さん暑い中大変お疲れ様でした。

2008年07月11日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について②」開催

平成20年7月11日(金)に、徳島県美馬市立脇町小学校(脇町)4年生26名を対象に、脇町潜水橋の右岸側下流でふるさとの川・吉野川の生き物を学ぶということで水生生物等調査の流域講座を開催しました。

講師の小藤さんから、調査方法などについての説明を受けたあと、みんなで川に入り水生生物の採取をし、採取した水生生物について詳しい説明が小藤さんからありました。その後、パックテストにより水質調査をおこない、時間が経つにしたがって水の色が変化するのを興味深そうに見いっていました。

今回の講座を通じて吉野川の自然に今まで以上にふれあい、たわむれ、親しんでいただければと思います。スタッフの皆さん暑い中大変お疲れ様でした。

今回確認された水生生物

ヒゲナガカワトビケラ・カワゲラ・ヒラタカゲロウ・ヒラタドロムシ・オオシマトビケラ・ヤマトトビケラ

2008年07月09日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の自然環境について」開催

平成20年7月1日(火)に、徳島県板野郡藍住町立藍住東小学校(藍住町)5年生79名を対象に、同校体育館にて吉野川の環境・水質・自然について学び、吉野川を大切にしていこうとする目的のために流域講座を開催しました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

講師の河川環境課 大西課長から、吉野川の概要、川はどのようにしてできるのか、流れる水の3つのはたらき、吉野川の上流、中流、下流それぞれに生息する生き物などの説明がありました。

[講習風景-2]

[講習風景-2]

尾嶋係長からは、ビデオ(吉野川水中探検)を見ながらの説明及び、事前に採水した吉野川の中流、下流、旧吉野川の水質をパックテストにより子供達といっしょに調査を行いました。

[講習風景-3]

[講習風景-3]

終了時のアンケートでは、「ビデオを見て生き物がたくさん住んでいることが分かった」、「生き物の名前をたくさん覚えた」、「パックテストでPHやCODを調べたことが楽しかった」、「ゴミをすてないで魚が住める川にしたい」などの感想をいただきました。

[講習風景-4]

[講習風景-4]

[講習風景-5]

[講習風景-5]

今回の講座を通じて子供達が、水の大切さ、自然環境の大切さ、水を汚さない心掛けを持っていただけたらと思います。

2008年06月26日

平成20年度 吉野川流域講座「第十堰の役割と効果について」開催

平成20年6月12日(木)に、独立行政法人国立高等専門学校機構 明石工業高等専門学校(兵庫県)都市システム工学科3年生(40名)を対象に、第十堰の役割と効果及び石井河川防災ステーションの機能について、現地(第十堰)及び石井河川防災ステーション内にて流域講座を開催しました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

[講習風景-2]

[講習風景-2]

講師の地域連携課 鳥居専門職から、石井河川防災ステーションにて、吉野川の全体的な概要説明、石井河川防災ステーションの見学を行いました。現地(第十堰)では、第十堰のおいたち・現況・役割などの説明を行いました。

[講習風景-3]

[講習風景-3]

[講習風景-4]

[講習風景-4]

[講習風景-5]

[講習風景-5]

終了時のアンケートでは、「川がきれいだった」、「自然の偉大さを感じた」、「吉野川と第十堰が想像していたよりも大きかった」、「流量が多かったことを多数の方が感じた」などの感想を頂きました。

今回の講座を通じて、河川に関わる事業や河川施設について理解と関心を、深めていただけたらと思います。

2008年05月01日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の治水について」開催

5月1日に徳島県徳島市立北井上中学校(国府町)の2年生(37名)を対象に、北井上地区に関連の深い吉野川・飯尾川の治水について理解することを目的に、「角ノ瀬排水機場」と「第十堰」それぞれの現地で流域講座を開催しました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

講師の工務第一課明比専門職からは、角ノ瀬排水機場が「どんなことをするのか」、「どのような効果があるのか」、「どういう行程で造っていくのか」について説明がありました。

[工務第一課明比専門職からの説明]

防災課長からは、ポンプ施設の概要について説明がありました。

[防災課長からポンプ施設の概要について説明]

地域連携課鳥居専門職からは、吉野川の改修の歴史や第十堰のおいたち・役割などについて説明がありました。

[地域連携課鳥居専門職からの説明]

終了時のアンケートで、「排水機場のポンプの大きさにびっくりした」、「排水機場の役目が分かった」、「第十堰の岸辺で楽しく遊んだ」、「第十堰の長さにびっくりした」などの感想を頂きました。

[講習風景-2]

[講習風景-2]

今回の講座で、地域における治水の重要性や吉野川・第十堰の歴史等にふれ、自分たちの地域のことや吉野川について、さらに興味と関心を持っていただければと思います。

2008年04月17日

平成20年度 吉野川流域講座「吉野川の水利用、自然環境について」開催

4月17日に香川県善通寺市立中央小学校6年生の児童(50名)を対象に、1泊2日の体験学習の一環として四国三郎の郷(美馬市)において、吉野川流域講座「吉野川の水利用、自然環境」を行いました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

講師の河川調査課長からは、河川利用の昔と今、吉野川の概要、吉野川の洪水(被害と対応等)、吉野川の利水(渇水への対応等)について説明がありました。

[河川調査課長からの説明]

[河川調査課長からの説明]

河川環境課長からは、川はどうやってできるか、流れる水の3つのはたらき、吉野川の水質それに関しての生き物を上流域・中流域・下流域ごとに説明がありました。

[河川環境課長からの説明]

[河川環境課長からの説明]

終了後のアンケートでは、「吉野川の水がきれいなこと」、「絶滅しそうな生物がいること」、「洪水の恐ろしさ」、「あんな大きな川を見たのは初めて」などたくさんの感想をいただきました。

[講習風景-2]

[講習風景-2]

今回の講座で子供達が、水の大切さ、水の怖さ、自然環境の大切さに関心持っていただけたらと思います。

2007年12月13日

平成19年度 吉野川流域講座「吉野川の野鳥について」開催

12月13日に脇町小学校4、5年生の児童(80名)を対象に学校内にて吉野川流域講座「吉野川の野鳥」を行いました。

開催にあたっては、河川・渓流環境アドバイザーの小林先生に講師として御協力頂きました。

吉野川の野鳥ガイドブックについて説明させていただいた後、小林先生から吉野川で見られる野鳥について、スライドや鳴き声を用いて説明がありました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

[講習風景-2]

[講習風景-2]

子供達は次々に映し出されるスライドに興味津々で聞いていました。

[講習風景-3]

[講習風景-3]

終了後におこなったアンケートでは、「キジが命をかけて卵を守ったことが心に残った」、「吉野川の野鳥ガイドブック」説明「スライドで鳥の写真を見せてくれたことが心に残った」、「ガイドブックがわかりやすかった」など、たくさんの感想をいただきました。

[講習風景-4]

[講習風景-4]

今回の講座で子供達が吉野川の野鳥や自然環境の問題等に関心を持っていただけたらと思います。そして、次回の吉野川での野外観察につながっていくことを期待し、流域講座を終了しました。

2007年11月01日

平成19年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

10月25日に、徳島市南常三島の徳島大学総合科学部で海外からの留学生等10人を対象に、吉野川の概要について、流域講座を開催しました。

講座では徳島河川国道事務所の担当者が吉野川の治水、利水、気象、地理、環境などについてパワーポイントを使い説明をしました。その後の質疑応答では学生から吉野川に関する様々な質問があり、活発な意見交換がされました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

[ 講習風景-2]

[ 講習風景-2]

11月1日には吉野川橋上流の船着き場から上流にむかって船で上る吉野川探索を行いました。

吉野川探索にあたっては、新町川を守る会の中村会長に御協力をいただきました。

[講習風景-3]

[講習風景-3]

[講習風景-4]

[講習風景-4]

大学生の方々は、今後吉野川に関する様々なテーマを学習していくということで、関心が高く熱心に参加していました。

2007年10月28日

平成19年度 吉野川流域講座「竹細工教室」開催

10月28日に脇町小学校4年生の生徒を対象に大谷川原の河川敷で吉野川流域講座「竹細工教室」を行いました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

開催にあたっては、講師に「吉野川ファン通信ふる~ぶ」のふる~ぶめいとリーダーの長江さん、そのアシスタントとして佐々木さんに御協力いただきました。

当日は秋晴れの空の下で、生徒と保護者あわせて約80名の方々が参加いただきました。冒頭に長江講師から竹についてのお話を聞いたあと、実際に竹を使って「ひねり竹とんぼ」、「紙鉄砲」作りに挑戦しました。

[講習風景-2]

[講習風景-2]

[講習風景-3]

[講習風景-3]

大勢の方々に御参加をいただき、保護者と生徒達が一緒に協力しながら、楽しく竹細工を作ることができたと思います。そして、竹細工作りをとおして、少しでも吉野川の自然に親しんでいただけたのではないかと思います。

[ 講習風景-4]

[ 講習風景-4]

平成19年度 吉野川流域講座「吉野川の自然」開催

10月28日に石井町の住民の方々を対象に吉野川右岸河川敷(六条大橋下)で吉野川流域講座「吉野川の自然」を行いました。これは石井町藍畑地区コミュニティ推進協議会の依頼により、毎年行っている「ふれあい大会」(今回第21回)の行事の中で行ったものです。

当日は約400名の方々が参加し、河川清掃の後、宝探しや綱引きなど色々な行事が行われる中、河川環境課職員が、吉野川の植物、野鳥や魚などについて、クイズ形式で出題し説明しました。

約400名という大勢の方々の参加をいただきましたが、クイズ形式ということで楽しく吉野川の自然について学んでいただけたのではないかと思います。これからも身近な川である吉野川を大切していただきたいと思います。

2007年10月25日

平成19年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

10月25日に、徳島市南常三島の徳島大学総合科学部で海外からの留学生等10人を対象に、吉野川の概要について、流域講座を開催しました。

講座では徳島河川国道事務所の担当者が吉野川の治水、利水、気象、地理、環境などについてパワーポイントを使い説明をしました。その後の質疑応答では学生から吉野川に関する様々な質問があり、活発な意見交換がされました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

[講習風景-2]

[講習風景-2]

11月1日には吉野川橋上流の船着き場から上流にむかって船で上る吉野川探索を行いました。

吉野川探索にあたっては、新町川を守る会の中村会長に御協力をいただきました。

大学生の方々は、今後吉野川に関する様々なテーマを学習していくということで、関心が高く熱心に参加していました。

2007年10月17日

平成19年度 吉野川流域講座「吉野川の水質と環境(自然環境の現状[水質])」開催

10月17日に藍住北小学校4年生を対象に正法寺川公園で吉野川流域講座「吉野川の水質と環境(自然環境の現状(水質))」を行いました。これは藍住北小学校が正法寺川を考える会と連携して取り組んでいる環境学習活動の一部として行ったもので、同小学校4年生72名と先生及び正法寺川を考える会の方が参加しました。

講師の河川環境課長から河川の水質の調査方法(薬(パックテスト)や水性生物による調査方法など)や河川の水質を悪化させる原因(生活排水など)について説明を受け、また、正法寺川の水質については、例年吉野川流域全域で取り組んでいるパックテストではあまりきれいではない結果となっているとの説明を受けました。最後に河川の水をきれいにするには、私たちも汚れた水をできるだけ流さないような努力をしていくことが大切なことだと説明がありました。

環境学習活動の一部でもあり皆さん熱心に受講されていました。今後も河川の水質について考え、川を汚さないように大切にして欲しいと思います。

2007年10月10日

平成19年度 吉野川流域講座「野鳥観察会」開催

平成19年10月10日、徳島県阿波市久勝小学校の児童(約50人)を対象に吉野川中流域の河原において流域講座(野鳥観察会)を開催しました。

開催にあたっては、河川・渓流環境アドバイザーの小林先生に指導員として御協力頂きました。

まず、学校内のパソコン室にて小林先生に河原で見える野鳥について説明をしていただきました。子供達は、OHPに野鳥が映し出されると「この鳥知ってる」などの声を上げて熱心に説明を聞いていただきました。その後、現地に移動して、吉野川の自然にふれあいながら、野鳥観察をしていただきました。

[OHPを使用した説明]

[OHPを使用した説明]

[野鳥観察]

[野鳥観察]

[みんなで記念撮影]

[みんなで記念撮影]

終了後におこなったアンケートでは、「双眼鏡で鳥を見たりするのが楽しかったです」、「説明時間は楽しく教えてくれたから短く感じました。」、「面白かったから家族で鳥のガイドブックを持って行きたいと思った」などのたくさんの感想をいただきました。

今後も、このような機会を通して、吉野川の自然に親しんでいただくとともに吉野川の環境についても関心を深めていただけたらと思います。

参加者の皆さん!ありがとうございました。

[野鳥ガイドブックマスコット フクロウ博士]

[野鳥ガイドブックマスコット フクロウ博士]

2007年09月01日

平成19年度 吉野川流域講座 第4回(水防工法技術講習会)開催

9月1日に土成中学校校庭で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは阿波市の依頼により、阿波市消防団土成方面防災活動及び土成中学校少年少女消防隊消火訓練の一部として行ったもので、講習対象者は土成中学校少年少女消防隊約20名及び阿波市消防団土成方面団員約40名が参加しました。

[講習風景-1]

[講習風景-1]

水防の専門家である防災エキスパート3人(武市寛さん、三橋守さん、高崎信三さん)を講師に、水防工法の基本で水防各工法の基本となるロープワークを学びました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「本結び」、「フナ結び」、「かみくくし」、「いぼ結び」などを教わりました。

[講習風景-2]

[講習風景-2]

他にも土成中学校少年少女消防隊の消火訓練や自衛隊ヘリコプターからの救援物資受取訓練が行われました。

皆さん、暑い中、真剣に訓練に参加されていました。 [講習風景-3]

[講習風景-3]

2007年08月21日

平成19年度 吉野川流域講座「吉野川の水生生物調査」開催

8月21日に脇町小学校4年生(25名)を対象に脇町潜水橋の右岸側下流で吉野川流域講座「吉野川の水生生物調査」を行いました。まず、講師の白鳥さんから調査方法などについての説明があったあと、みんなで川に入り水生生物の採取をしました。その後、採取した水生生物を記録に付け、採取した水生生物について、白鳥講師から詳しい説明がありました。

[水生生物採取 ]

[水生生物採取 ]

[採取した水生生物 ]

[採取した水生生物 ]

[採取した水生生物の記録]

[採取した水生生物の記録]

終了後におこなったアンケートでは、「また来年もやってみたい」、「川が危険であることやどんな生物がいるかがわかった」、「水生生物がたくさんいて楽しかった」などの感想をいただきました。

今後もこのような機会を通して、吉野川の自然に親しんでいただければと思います。参加された皆さん、暑い中大変お疲れ様でした。

今回確認された水生生物

サワガニ、ヒラタカゲロウ、ブユ、ナガレトビケラ、ヤマトビケラ、イシマキガイ、オオシマトビケラ、コガタシマトビケラ、イソコツブムシ、ヒル、セスジユスリカ、ヒゲナガカワトビケラ、ヒメヒラタカゲロウ

2007年08月05日

平成19年度 吉野川流域講座「第3回 水防工法技術講習会」開催

8月5日に吉野川市鴨島知恵島の吉野川右岸(26k/7付近、江川湧水源東隣)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは吉野川市消防団の依頼により行ったもので講習対象者は吉野川市消防団団員で、約100人が参加しました。

[講義風景-1]

[講義風景-1]

水防の専門家である防災エキスパート4人(山本邦一さん、武市寛さん、三橋守さん、高崎信三さん)を講師に、まず、水防工法の基本となる土のう作りを参加者全員で行いました。次に水防各工法の基本となるロープワークを行いました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「ふな結び」、「かみくくし」、「いぼ結び」などを教わりました。そのあと、漏水対策の「月の輪工」、越水対策の「積土のう工」及び「改良積土のう工」、川表の崩壊対策及び透水対策の「シート張り工」の各工法について3つの班に分かれて実技を行いました。

[講義風景-2]

[講義風景-2]

[講義風景-3]

[講義風景-3]

参加された皆さんは、暑い中、本番さながら熱心に教わっていました。

2007年07月22日

平成19年度 吉野川流域講座「第2回 水防工法技術講習会」開催

7月27日に吉野川市鴨島町知恵島(吉野川右岸26k/7付近 江川湧水源東隣)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは吉野川市消防団の依頼により行ったもので吉野川市消防団約100名が参加しました。

水防の専門家である防災エキスパート4人(山本邦一さん、吉成隆二さん、高崎信三さん、三橋守さん)を講師に、まず、水防の基本である「土のう作り」を行い、次に工法の基本となる「ロープワーク」を行いました。 ロープワークでは、水防で多く使われる「いぼ結び」や命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」など基本となる7種類の結び方を教わりました。

その後、越水対策の「積み土のう工」、漏水対策の「月輪工」を4班にわかれて実技を行いました。

参加された皆さんは、暑い中、講師の指導をうけながら本番さながらに実践していました。

平成19年度 吉野川流域講座 第2回(水防工法技術講習会)開催

7月22日に吉野川市鴨島知恵島の吉野川右岸(26k/7付近、江川湧水源東隣)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは吉野川市消防団の依頼により行ったもので講習対象者は吉野川市消防団団員で、約100人が参加しました。

[講義風景-1]

[講義風景-1]

水防の専門家である防災エキスパート4人(山本邦一さん、武市寛さん、三橋守さん、高崎信三さん)を講師に、まず、水防工法の基本となる土のう作りを参加者全員で行いました。次に水防各工法の基本となるロープワークを行いました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「ふる結び」、「かみくくし」、「いぼ結び」などを教わりました。土のう作りのあと漏水対策の「月の輪工」、越水対策の「積土のう工」及び「改良積土のう工」、川表の崩壊対策及び透水対策の「シート張り工」の各工法について3つの班に分かれて実技を行いました。

[講義風景-2]

[講義風景-2]

[講義風景-3]

[講義風景-3]

参加された皆さんは、暑い中、本番さながら熱心に教わっていました。

平成19年度 吉野川流域講座「野鳥観察会」開催

平成19年7月22日、徳島市城東小学校の児童とその保護者の方々(約 50 人)を対象に吉野川下流の沖ノ州樋門付近において流域講座(野鳥観察会)を開催しました。

開催にあたっては、河川渓流環境アドバイザーの小林先生や日本野鳥の会の方々に指導員として御協力頂きました。参加者は、野鳥ガイドブックを片手に吉野川の河口干潟に飛来する野鳥について指導員の方々に質問をしながら熱心に観察し、その特徴をメモや絵などで記録していました。

[ 指導員紹介]

[ 指導員紹介]

[野鳥観察開始 ]

[野鳥観察開始 ]

[あの鳥は・・・ ]

[あの鳥は・・・ ]

[覗いてみる?]

[覗いてみる?]

終了後におこなったアンケートでは、「いつもは気にならない鳥の声がかわいく聞こえた」、「一番でかい鳥、青サギがスコープで、はっきり見えた」、「ミサゴが魚をたべている様子が一番心に残った」などのたくさんの感想をいただきました今後も、このような機会を通して、吉野川の自然に親しんでいただくとともに吉野川の環境についても関心を深めていただけたらと思います。参加者の皆さん!暑い中ありがとうございました。

今回、確認された野鳥

アオサギ、カルガモ、カワウ、カラシラサギ、キジバト、コサギ、スズメ、セッカ、ダイサギ、チュウサギ、ツバメ、ハクセキレイ、ハシボソカラス、ハヤブサ、ヒドリカモ、ミサゴ、ムクドリ

2007年07月08日

平成19年度 吉野川流域講座「第1回 水防工法技術講習会」開催

7月8日に板野郡上板町瀬部地先の吉野川左岸(20k/4付近、吉野川堤内側測帯)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは阿波市消防団吉野方面団の依頼により行ったもので講習対象者は阿波市消防団吉野方面団団員で、約50人が参加しました。

水防の専門家である防災エキスパート4人(山本邦一さん、武市寛さん、三橋守さん、高崎信三さん)を講師に、まず、水防工法の基本で水防各工法の基本となるロープワークを行いました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「フナ結び」、「本結び」、「いぼ結び」などを教わりました。次に、水防工法の基本となる土のう作りを参加者全員で行いました。土のう作りのあと漏水対策の「月の輪工」、越水対策の「積土のう工」、川表の崩壊対策及び透水対策の「シート張り工」の各工法について3つの班に分かれて実技を行いました。最後に竹・木の取扱い方について教わり講習会を終えました。

参加された皆さんは、暑い中、本番さながら熱心に教わっていました。

2007年06月10日

平成19年度 吉野川流域講座「土砂災害に備えるについて」開催

平成19年6月10日に住民の方々(47名)を対象に「土砂災害に備える」をテーマに流域講座(徳島県防災センター主催・防災講座(第3回)内)を開催しました。

講師の四国山地砂防事務所調査課長から「土砂災害の実態について」と題し、最近の土砂災害の傾向、四国の土砂災害の実態や特徴、土砂災害防止法等の概要、砂防事業の目的、地震による土砂災害、最後に土砂災害の前兆現象について説明を受けました。

これから梅雨時期を迎えることもあり、皆さん熱心に受講されていました。

2007年05月18日

平成19年度 吉野川流域講座「漏水対策工事現場見学」開催

平成19年5月18日に香川県立多度津工業高校の生徒(1~3年)と先生(110名)を対象に「石井漏水対策第8工事」(他にR32徳島南環状道路法花トンネル工事など)の現場で流域講座(現場見学)を開催しました。

始めに工務第一課専門職から漏水及び漏水対策の概要や工事中に発見された過去の河川構造物について説明受け、その後工事現場付近に移動し上板出張所技術係長から工事についての説明を受けました。最後に吉野川の水防、川の情報発信、地域交流の拠点である石井河川防災ステーションを見学しました。

今回の受講者は工業高校の生徒と先生ということで興味深く受講されていました。今後もこのような機会を通じ河川工事についての理解を深めていただけたらと思います。

2007年05月02日

平成19年度 吉野川流域講座「第十堰の歴史と利水・治水について」開催

平成19年5月2日に北井上中学校2年生と教職員(60名)を対象に「第十堰の歴史と利水・治水について」をテーマに流域講座を開催しました。

徳島市水道局第十浄水場を見学した後、第十堰に場所を移し、徳島河川国道事務所の担当者から第十堰の役割やおいたち、治水上の課題や過去の補修工事などについて説明を受けました。

ひと通りの説明が終わった後に、青空の下、みんなでゆっくりと第十堰を歩いて渡り、実際に第十堰を見てもらいました。受講生からは、「第十堰の名前の由来や吉野川の歴史などがわかったので良かった」「第十堰を歩けて良かった」「私達の身近な川のことがたくさん知れて良かった」「吉野川の歴史はすごく前からあるんだなと思った」「第十堰に流れついた流木だと思うが、すごく大きくてびっくりした」などたくさんの感想をいただきました。

今後もこのような機会を通じ吉野川に興味をもち、もっと親しんでいただきたいと思います。

2007年02月07日

平成18年度 吉野川流域講座「吉野川の河川管理について」開催

平成19年2月7日に藍住北小学校4年生40名と先生、正法寺川を考える会3名計45名を対象に「吉野川の河川管理」をテーマに流域講座を開催しました。

[講義風景-1]

[講義風景-1]

まず、西條河川管理課長から吉野川の河川管理、河川管理施設である樋門や排水設備についての説明、実際にポンプの内部のしくみについて、配布資料を用いて説明を行いました。ひと通りの説明が終わった後には、小学生から1秒で8トンもの水を送ってすごいなああ」「パイプがでかかった」「ごみがあんなにあってビックリした」「正法寺川の水は汚いとわかって川の水を少しでも綺麗になるといいなあと思いました」「台風の時の水量が日本一ということ」など、たくさんの感想をいただき、吉野川についてよく理解してもらえたことがよくわかりました。

[講義風景-2]

[講義風景-2]

[講義風景-3]

[講義風景-3]

川を守ることの大切さや川の自然環境活動に興味を持っていただけたと思います。

今後もこのような環境学習を活かして、もっと吉野川に親しんでいただきたいと思います。

2006年10月19日

平成18年度 吉野川流域講座「吉野川の概要について」開催

10月19日に、徳島市南常三島の徳島大学総合科学部で海外(韓国、中国、マレーシア)からの留学生8人を対象に、担当者が流域講座を開催しました。

[講義風景-1]

[講義風景-1]

流域講座では吉野川の気象、地理、自然環境の概要について説明をしました。普段聞き慣れない専門用語や、吉野川を日本に来たときに空港からの道中で1度しか見たことがないこともあり、最初は理解するのにとまどっている留学生もいましたが、航空写真などの説明により、吉野川全体の地理感は理解されていたようです。

[講義風景-2]

[講義風景-2]

日本の河川の多くが、洪水時に河川の水位が住宅地より高くなる現象や吉野川の治水の歴史、吉野川特有の竹林については、関心が高く熱心に聞き入っていました。

2006年10月04日

平成18年度 吉野川流域講座「河川事業について」開催

平成18年10月4日に、名西郡石井町の石井防災ステーション他で明石高専の都市システム工学科3年生(42名)を対象に流域講座を開催しました。

始めに河川事業について、担当者が1時間程現在の治水、利水、環境等の河川事業の取り組み内容を説明しました。余り聞き慣れない用語や行政的な部分は、判りにくかったようです。しかし、よりよい吉野川づくりに向けた取り組み等については、関心が高く熱心に聞き入っていました。

[講義風景]

[講義風景]

現場見学として第十樋門、第十堰に移動し、堰の役割、構造、漏水状況などの説明を受け、また実際、堰に上がり土木工学に理解・関心を深めているようでした。

[第十堰を見学]

[第十堰を見学]

堰上流では、水が渦をまいて吸い込まれている様子を注意深く大勢で観察したり、また木の枝を渦に投げ入れたりして、現場の状況を体感していました。

[魚道]

[魚道]

高専生からの質問には、

・堤防にロール状に置かれた刈り芝は何ですか?

・根固ブロックには特許があるのですか?

・魚道の一段の高さは何処から決まるのですか?

など専門的なものでした。

[お疲れさまでした]

[お疲れさまでした]

2006年08月04日

平成18年度 吉野川流域講座「水防工法技術講習会」開催

平成18年8月3日(木)と4日(金)につるぎ町総務課の依頼により「水防工法技術講習会」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。

講座には町の職員(3日:貞光本庁の22名、4日:半田支所の18名)が参加しました。

講座は、「積土のう工」「改良積土のう工」を工務第一課の吉田専門職が説明し、参加者に実際にに積んでもらいました。

その後、質疑応答をし、講座を終えました。

■ 土のう積みの基本

●土のうは、しばり口を下流にして置いていく。

(流水の抵抗が少なく、土のう内に水を入れないため)

●土のうは、上流側より下流側へ置いていき、縛り口を次の土のうで隠し、流水の抵抗を少なくする。

●2段目の土のうは、半分ずらして、置いていく。

●3段目以上の土のうを、同様に積んでいく。

[貞光本庁(1)]

[貞光本庁(1)]

[貞光本庁(2)]

[貞光本庁(2)]

つるぎ町では、平成16年、17年と町営住宅が浸水被害を受けるなどして、その際、町の職員さんも出動したようで、皆さん動きが良くて、2時間の予定でしたが、片づけまで含めて、1時間30分ほどで終えることが出来ました。

[半田支所(1)]

[半田支所(1)]

[半田支所(2)]

[半田支所(2)]

平成18年度には、大きな災害が無いことを祈り、もし、出水があったとしても、この講座が少しでも地域を守る一助となることを確信して、講座を終えました。

土のう積みの基本(PDF形式10KB)

2006年06月20日

平成18年度 吉野川流域講座(吉野川の自然環境)開催

平成18年6月20日(火)に、「吉野川の自然環境」をテーマに、吉野川流域講座を開催しました。依頼は藍住町の藍住東小学校からあり、同校の体育館において5年生60名に参加して頂きました。

まず、大西河川環境課長から吉野川の概要、川がつくる扇状地や三角州などの地形の説明、吉野川に棲んでいる生物の生息環境や生態系などについて、パワーポイントを用いて説明を行いました。ひと通りの説明が終わった後には、

「外来種がいると、環境にどのような影響がありますか?」

「絶滅しそうな生物を絶滅しないようにするには、どうすればよいですか?」

など、予定時間を少しオーバーするほどたくさんの質問をいただき、みなさんが日頃から吉野川についてよく考えていることがよくわかりました。

講義のあとは、代表の生徒4名と、実際に川の水質を調べに行きました。水質の測定には、誰でも手軽に扱えるパックテストを使用しました。調べた項目は、水温、水の汚れ具合の指標の一つであるCOD、水の酸性・アルカリ性を判定するpHです。場所は北島町高房の今切川の河川敷で行いました。楽しく川の水質を測った後は、「学校に帰って、水道などの水も調べてみよう」と、水質検査に興味を持っていただけたようで、有意義な時間を過ごせたと思います。

[今切川河川敷]

[今切川河川敷]

[パックテスト]

[パックテスト]

今後もこの体験を活かして、もっと吉野川に親しんでいただきたいと思います。

2006年06月13日

平成18年度 吉野川流域講座(吉野川の洪水とゴミ問題)開催

平成18年6月13日(火)に藍住町の藍住東小学校からの依頼により「吉野川の洪水とゴミ問題」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。

講座には吉野川の洪水とゴミ問題をテーマに総合学習を行っている5年生9名が参加しました。

講座は生徒からの質問に野本上板出張所長が答える形で行われ、生徒さんからは 吉野川の洪水については、「いままで一番大きかった洪水は?」とか、「洪水を無くするためにぼくたちに出来ることは何か?」といった質問があり、過去の洪水の話や平成16年23号台風が近年では一番大きかったことや、藍住町は堤防で守られていて、堤防を守ることが大事だといった話をしました。

また、吉野川のゴミについては「年間のゴミの量は」とか「どんなゴミが多いのか」といった質問があり、近年洪水による流木ゴミが多いことや、家電リサイクル法の施行以来テレビや冷蔵庫といった電化製品のゴミも増えている事を説明しました。

生徒たちが、事前に吉野川の洪水やゴミについて学習し、この講座で知り得た情報も活用して問題点を掘り起こし、その問題を解決するために自分たちに何が出来るのかということまで考えていることに驚きました。

このような学習を指導されている真鍋先生に感謝するとともに、生徒さんたちが大きくなった未来の吉野川はいまよりもっとすばらしい川になっていると確信した一日でした。

2005年11月29日

平成17年度 吉野川流域講座(吉野川の概要)開催

平成17年11月29日(火)に、「吉野川の概要」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。依頼は、三加茂町の三庄小学校からあり、4年生の教室にて開催されました。

4年生の生徒達は「生き物班」、「用水班」、「ダム班」、「吉野川からのめぐみ班」、「観光班」、「洪水との戦い班」、「意識班」の7つの班に分かれて「ふるさとの川 吉野川」のテーマで総合学習を行っています。

野町専門職が、吉野川の地形や大昔からの歴史、棲んでいる生き物等について説明していきました。時折、生徒達に問いかけたときには吉野川についてよく調べているなと感心させられる場面もありました。 説明の後は7つの班からのそれぞれ質問に答えていき、生徒達も吉野川に関する理解が深まったようでした。

2005年10月30日

平成17年度 吉野川流域講座(川の自然)開催

平成17年10月30日(日)に、「川の自然」をテーマに、六条大橋下の右岸側河川敷で吉野川流域講座を開催しました。 依頼は、石井町の藍畑地区コミュニティ推進協議会からあり、毎年実施されている「ふれあい大会」の中で、吉野川の自然環境について「吉野川のしぜん」というパンフレットを見ていただきながら説明しました。

小さなお子様からお父さん・お母さんまで約300名の方々に参加していただきましたが、皆さん吉野川が生活に密着されているため、大変熱心に話を聞いていただけました。今後も世代をこえて川に親しんでいただきたいと思います。

2005年10月20日

平成17年度 吉野川流域講座(吉野川の概要)開催

平成17年10月20日、徳島大学総合科学部において「吉野川の概要」のテーマで流域講座を開催しました。依頼は徳島大学留学生センターからで、徳島大学の留学生が対象の日本の様々な事情を学ぶ一環として行われました。

野町専門職が、四国の地形、降雨特性など自然条件と吉野川について、過去の洪水と先人の対策、洪水遺跡、そして今年日本に上陸した台風の状況について説明を行い、その後質疑に答えました。

[講義風景]

[講義風景]

質疑は、これまでの吉野川の洪水回数とそのうちで最も大きな洪水は何だったのか、吉野川にいる食用になる種類の魚についてなど多種多様な内容でした。また、川の魚と海の魚とでは川の魚のほうがおいしい等、異なる食文化を感じさせる一面もありました。

[みんな真剣です]

[みんな真剣です]

11月には船で川を見学する予定があり、留学生の皆さんも大いに期待しているようでした。

2005年10月01日

平成17年度 吉野川流域講座(危機管理)開催

10月1日に名西郡石井町藍畑の石井河川防災ステーションにおいて、吉野川流域講座「危機管理:吉野川流域における防災等の話」を行いました。これは連合徳島ボランティアサポートチームの依頼により行ったもので14名の方が受講しました。 2階和室において、「全国における近年災害事例とその特徴」、「吉野川における近年災害事例」、「水防法改正概要」、「水害時における避難行動における留意点」及び「地震時における避難行動における留意点」について大澤副所長がパワーポイント及び説明パンフレットを使い説明を行いました。

[降雨量についての説明]

[降雨量についての説明]

昨年の台風被害の話もあり、予定していた説明時間が過ぎたにもかかわらず、皆さん熱心に説明に耳を傾けていました。

[講義中の様子]

[講義中の様子]

2005年09月18日

平成17年度 吉野川流域講座(危機管理)開催

9月18日に平島東自治会からの依頼で名西郡石井町藍畑の石井河川防災ステーションにて危機管理のテーマで吉野川流域講座を行いました。今回は老若男女約80名の参加がありました。

2階和室において赤澤調査第一課長よりパワーポイント及び説明パンフレットを使い、まず平成16年度の全国の水害の説明を写真やグラフ等で説明しました。

次に吉野川流域での昨年の台風の状況や9月初めの大渇水とその直後の台風14号の襲来などの説明を行いました。とくに徳島県内の状況等については参加者のみなさんも特に熱心に聞いていました。

2005年08月28日

平成17年度 吉野川流域講座(水防工法技術講習会)開催

8月28日に吉野川市鴨島町知恵島の吉野川右岸(江川湧水源東隣)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは吉野川市役所総務課の依頼により行ったもので講習対象者は吉野川市水防団(消防団員)で、先月7月24日の講習に参加されなかった団員107人が参加しました。

[開会式]

[開会式]

事務所OBで作る防災エキスパート4人(山本邦一さん、武市寛さん、阿部正利さん、本田敏雄さん)を講師に、まず、水防工法の基本となる土のう作りと水防各工法の基本となるロープワークを行いました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「フナ結び」、「本結び」などを教わりました。次に、法崩れ対策の「シート張り工」、漏水対策の「月の輪工」、越水対策の「積土のう工」の各工法について3つの班に分かれて実技を行いました。最後に竹・木の取扱い方について教わりました。

[実習中]

[実習中]

[シート張り工法]

[シート張り工法]

参加された皆さんは、予定された時間が過ぎたにもかかわらず熱心に学ばれていました。

2005年08月21日

平成17年度 吉野川流域講座(水防工法技術講習会)開催

8月21日に阿波市宮の西の吉野川左岸(伊月樋門前高水敷)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは伊月地区住民の依頼により行ったもので講習対象者は伊月地区住民及び阿波市消防団市場第一分団員で、約70人が参加しました。

事務所OBで作る防災エキスパート2人(山本邦一さん、武市寛さんを講師に、まず、水防工法の基本となる水防各工法の基本となるロープワークを行いました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「フナ結び」、「本結び」、「いぼ結び」などを教わりました。次に、水防工法の基本となる土のう作りを参加者全員で行いました。土のう作りのあと漏水対策の「月の輪工」、越水対策の「積土のう工」の各工法について2つの班に分かれて実技を行いました。最後に竹・木の取扱い方について教わり講習会を終えました。

[土嚢づくり]

[土嚢づくり]

[月の輪工1]

[月の輪工1]

[月の輪工2]

[月の輪工2]

参加された皆さんは、雨が降る中、本番さながらに熱心に教わっていました。

2005年07月24日

平成17年度 吉野川流域講座(水防工法技術講習会)開催

7月24日に吉野川市鴨島町知恵島の吉野川右岸(江川湧水源東隣)で吉野川流域講座「水防工法技術講習会」を行いました。これは吉野川市役所総務課の依頼により行ったもので講習対象者は吉野川市水防団(消防団員)で、120人が参加しました。

事務所OBで作る防災エキスパート4人(山本邦一さん、武市寛さん、阿部正利さん、本田敏雄さん)を講師に、まず、水防工法の基本となる土のう作りと水防各工法の基本となるロープワークを行いました。命綱など幅広い用途に使われる「もやい結び」から、「フナ結び」、「本結び」などを教わりました。次に、法崩れ対策の「シート張り工」、漏水対策の「月の輪工」、越水対策の「積土のう工」の各工法について3つの班に分かれて実技を行いました。最後に竹・木の取扱い方について教わりました。

月の輪工

月の輪工

シート張り工

シート張り工

参加された皆さんは、暑い中にもかかわらず熱心に学ばれていました。

この講習会は8月28日にも予定されており、今回参加されなかった吉野川市水防団の方が参加される予定です。

2005年07月19日

平成17年度 吉野川流域講座(吉野川の河川状況)開催

7月19日に名西郡石井町藍畑の石井河川防災ステーション及び第十堰現地において、吉野川流域講座「吉野川の河川状況」を行いました。これは鳴門工業高校の依頼により行ったもので講習対象者は2年3組20名の皆さんです。

まず、石井町防災ステーション1階の吉野川情報館で吉野川に関する展示物を見てもらいました。次に2階和室において「第十堰のあらまし」について地域連携課野町専門職がパワーポイント及び説明パンフレットを使い第十堰の歴史、機能、水利用の状況、堰の破損箇所状況の説明を行いました。

第十堰を詳しく知ってもらうために実際に現地に行き見てもらいました。今回はちょうど7月の河川愛護月間でもあり24日に吉野川流域一斉水質調査も行うことから水質調査も行ってもらいました。

左岸側にもまわってもらい魚道を間近で見てもらったり、堰の破損箇所も見てもらいました。実際に川に下りて間近で堰を見た人は少なかったようで皆さん関心を持って説明に耳を傾けていました。

2005年07月11日

平成17年度 吉野川流域講座(川のはなし)開催

平成17年7月11日(金)に川のはなしをテーマに吉野川流域講座を開催しました。申込者は、吉野川市の学島小学校4年生28名で学島・学島川排水機場を見学しました。

生徒達は最初に操作室に入り、まず機械課長より排水機場が、家や学校が水に浸からないようにする役目がある事、排水機場を動かす前と動かした時の水の流れや、排水能力等の概要説明を聞きました。

生徒たちからは、「排水機場はいつできたの?」「中の装置がどうやってゴミをとるの?」「とったゴミはどうするの?」「ほかにも学校の近くに排水機場はありますか?」などの質問がありました。

続いて機械係長が実際に操作用パソコンから発電機、除塵機を起動しました。発電機が起動しエンジンのゴゴゴゴという大きな音がすると生徒の中から「うわ すげぇ!」という声が上がりました。

その後、生徒達は実際に動いている除塵機を見てゴミの取り方を学んだり、吐出水槽の大きさに驚いたり、主ポンプ、減速機、主エンジンなどを見学しました。また、最後に、これから台風シーズンになりますが災害に対して、日頃から家族で避難場所を確認するなどいざというう時のための心構えをしておいて下さいと締めくくりました。

2005年07月01日

平成17年度 吉野川流域講座(徳島県内の河川状況)開催

平成17年7月1日(金)に、「徳島県内の河川状況」をテーマに吉野川流域講座を行いました。依頼は、助任小学校からあり、徳島河川国道事務所防災センターにて開催されました。

今回は河川関係だけでなく、道路関係の話もありました。その後、防災センター内の機器の役割や災害時にどのように役に立っているかの説明がありました。

最後の質問コーナーでは「建物の上にあるアンテナは何のためにありますか」、「吉野川橋はどうやって作るのですか」など多くの質問が出、それぞれ説明していって約1時間の流域講座は終了しました。

2005年06月23日

平成17年度 吉野川流域講座(吉野川の概要)開催

平成17年6月23日(木)に、「吉野川の概要」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。依頼は、藍住町の藍住東小学校からあり、藍住東小学校内4F合同教室 にて開催されました。依頼のあった藍住東小学校の5年生は藍住町についての学習を行っており、その中で藍住町と吉野川の関係を知りたいとのことでした。

高橋地域連携課長が、四国の地形、降雨特性など自然条件と吉野川について、また藍住町と吉野川の関係について説明を行い ました。

今回は吉野川流域の地形図を使用しましたが、子供達は興味深そうに吉野川を指し示したり藍住町を探したりしていました。

他に吉野川クイズなども入れながら楽しく進行していき、1時間の流域講座は終了しました。

2005年05月25日

平成17年度 吉野川流域講座(水防工法技術講習会)開催

5月は水防月間です。昨年は平年を上回る6個の台風が四国に上陸し、吉野川流域にも多大な被害を及ぼしました。毎年、出水期前の5月に、水防演習などの様々な行事を行い、水防活動の普及啓発を行っています。

徳島河川国道事務所では、徳島中央広域連合消防本部(吉野川市、阿波市)の依頼を受けて、吉野川市鴨島町知恵島の水防資材置き場において、5月11日、18日、25日の3回に分けて吉野川流域講座として「水防工法技術講習会」を開催しました。また25日には、吉野川現地(フィールド)講座として、一般参加者にも水防工法を体験していただきました。

吉良副所長の挨拶の後、防災エキスパートの山本邦一氏外4名(本田敏雄氏、阿部正利氏、武市寛氏、西條正晃氏)を講師にして講習会が始まりました。

まず本日実施する水防工法の簡単な説明をして、土のう作りの体験です。水防活動の基本は土のうということで、土砂をつめるスコップの使い方から、土のう袋の締め方まで詳しい説明がありました。砂を詰めた土のうは20~30kgになり、非常時には100個以上運ばなければならない時もあり、腰をいためない持ち方の注意もありました。土のう積みは、一般家屋やビルへの水の侵入の防ぐ対策に応用できます。

次のロープワークは水防工法の基本です。まず「もやい結び」、この結び方は船を「もやう」(繋留する)のに使われる結び方で。作業時の命綱などに使われます。そのほか、「本結び」「いぼ結び」など多くの結び方について説明があり、参加者は実際にロープを使っていろいろな結び方を試しました。

そして、代表的な3工法「積み土のう工」「シート張り工」「月の輪工」を3班に分かれて行いました。「積み土のう工」は洪水によって堤防が沈下したり、堤防の低い部分を水が越えるのを防ぐための工法です。

「月の輪工」は、堤防裏側で漏水により水が噴き出し、漏水口が拡大するを防ぐため、土のうを積んで水の圧力を弱め堤防の決壊を防ぐための工法です。昨年の台風でも、吉野川では多くの漏水が発生し、この対策がとられました。両工法とも、土のうを積み土を詰め、杭で土のうを固定し、「タコ」とよばれるかけやで土を叩き固めました。「月の輪工」では漏水を流すための排水パイプを取り付けます。

「シート張り工」は、堤防の川表の崩壊及び透水を防ぐ工法で、吸い込み口が水中深くにあり、漏水防止作業が他の工法では困難な場合に用いられます。ブルーシートを骨竹で縫い合わせ、下ろし土のうを付け、すのこ巻きにしたシートを命綱を付けた者が蹴りおろします。あおり止めの土のうを投下して完了です。各工法とも、指導員の細かな注意を受けながら、消防団員も一般参加者も実施しました。

最後に、準備工としての、「杭ごしらえ」と「竹とげ」の説明があり。2時間30分の水防技術講習会を終了しました。

2004年11月17日

平成16年度 吉野川流域講座(築堤・内水対策事業)開催

11月17日、美馬町の中鳥川樋門新設工事の現場において、貞光工業高等学校の土木科・建築科の学生を対象に流域講座を実施しました。

中鳥川樋門は、築堤工事により締めきられる中鳥川の排水処理及び洪水時における吉野川からの逆流防止を目的に整備されます。

吉野川上板出張所長が徳島河川国道事務所の事業概要、出張所の業務、今年の出水状況及び工事の概要について、その後、施工業者である北岡組の現場代理人が工事の詳細、施工状況について説明しました。また現場案内看板の上まで達した台風23号の最高水位を示すと驚きの声があがりました。

その後、工事現場の中を順次見学し、学生からは樋門の構造、大きさ等について出張所長に質問がありました。

2004年11月04日

平成16年度 吉野川流域講座(川のはなし)開催

平成16年11月4日(木)に、「川のはなし」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。依頼は、吉野川市山川町の山瀬小学校で、「水・人・くらし」をテーマに総合学習を進めており、その一環として石井町の「石井河川防災ステーション」、「飯尾川排水機場」の見学をしました。

60名もの参加の為、2グループに分かれて「石井河川防災ステーション」と「飯尾川排水機場」を交互に説明しました。

「石井河川防災ステーション」では、パワーポイントを用い、吉野川の源流から河口までの川の流れ方や、堤防、今年の台風の状況を説明し、山瀬小学校の近くの「瀬詰大橋」の通常の写真と、洪水時の写真を見比べてもらいました。

最後には、吉野川の生物の説明をして、川に親しんでいただく施設を紹介しました。

「飯尾川排水機場」では、洪水時の排水機場、排水ポンプ車の役割について説明しました。吉野川も含め日本の川は、洪水時には家の高さより高いところを水が流れている。学校の近くにもある大きなゲート(=樋門)の役割は、洪水時に吉野川の水が、家の近くを流れる川に逆流しないために閉めることや、そのゲートを閉めたときに、家の方に水が貯まらないようにするのが、排水機場(=ポンプ場)だと説明しました。みんな初めて見る大きな施設、排水ポンプ車に驚いているようでした。

これからも、地域の人々のくらしを支えてきた吉野川について勉強を深めてもらえればと思います。

2004年10月31日

平成16年度 吉野川流域講座(川の自然)開催

平成16年10月31日(日)に、「川の自然」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。依頼は、石井町の藍畑地区コミュニティ推進協議会からあり、毎年実施されている「ふれあい大会」の中で、吉野川の自然環境についてお話をさせていただきました。

参加されたみなさんは、藍畑公民館から六条大橋下の河川敷へ歩いてこられ、河川敷の清掃活動を実施されました。

その後、「吉野川のしぜん」というパンフレットと、水生生物調査の下敷を見ていただきながら、吉野川の概要や環境について説明しました。

小さなお子様から年配の方までたくさん参加していただきましたが、みなさん吉野川が生活に密着されているため、よく理解されている方ばかりでした。今後も世代をこえて川に親しんでいただきたいと思います。

2004年10月28日

平成16年度 吉野川流域講座(吉野川の概要)開催

平成16年10月28日、徳島大学総合科学部において「吉野川の概要」のテーマで流域講座を開催しました。依頼は留学生センターで、徳島大学の留学生が対象の日本の様々な事情を学ぶ「吉野川プロジェクト」の1コマです。学生の国籍も中国、韓国、マレーシア及び日本と多岐にわたっています。

江口専門職が、四国の地形、降雨特性など自然条件と吉野川について、過去の洪水と先人の対策、洪水遺跡、そして今年日本に上陸した台風の状況について説明を行い。その後質疑に答えました。

質疑は、吉野川の名前の由来、源流に行く方法、国土交通省の仕事、吉野川の変遷についてなど多岐にわたりました。また逆に、留学生の方にこちらからそれぞれの母国の川について尋ね、印象を話していただきました。今後の授業で新町川の遊覧船に乗ろうという提案が出て、歓声があがりました。

2004年10月06日

平成16年度 吉野川流域講座(川の自然)開催

10月6日(水)板野町の技の館

泉水庵で「川の自然」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。申込者は、上板町松島小学校の4年生26名で、総合学習の一環として、「水を守る」をテーマに様々な勉強をしています。

生徒達は、小学校よりバスで泉水庵に到着するとまず水質検査(パックテスト)に使用する為に近くを流れている泉谷川で水を採取しました。

次に泉水庵にて、河川環境課長よりパワーポイントを使っての吉野川の水質の現状や、水質の調査方法、水質を守るためにできること等を説明しました。生徒達からの質問も大変多く、「吉野川にはどんな生き物がいるの?」「吉野川の水はどのくらい使われているの?」「ゴミはどのくらいあるの?」「国土交通省はどんな仕事をしているの?」等の様々な質問がありました。

説明後は外へ出て、泉谷川の水を使っての水質検査を実施しました。検査方法は、泉谷川の水とそれに醤油を少しだけ垂らした水をパックテスト(COD)を用いて比較しました。残念ながら期待どおりの良い結果は得られませんでしたが、生徒達は興味深そうに水質検査をしていました。

生徒達の感想は、説明内容については「絵や写真が多くよくわかった」という意見が多かった反面、「説明時間が長かった」という意見もありました。一番心に残ったことはパックテストによる水質検査の体験で、小学校の近くの川でもやりたいということでした。これからはふるさとの吉野川を大切にしたいという感想が数多くありました。

2004年06月04日

平成16年度 吉野川流域講座(熊谷川排水機場)開催

平成16年6月4日(金)に「川のはなし」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。申込者は、吉野町の柿原小学校4年生22名で熊谷川排水機場を見学しました。

当日は天候にも恵まれ、小学生は小学校から歩いて排水機場まで来ました。河川管理係長から吉野川の概要の説明から始まり、次に排水機場や台風時の内水氾濫等の説明を機械課長より行いました。生徒達からは、「排水機場がどうしてできたの?」「排水機場はいつできたの?」「どのくらいの水が出たら機械を動かすの?」などの質問がありました。

その後、生徒達は、普段入る機会のない操作室に入ってパソコン等の制御装置を見たり、排水機場のポンプ、エンジン、発電機などの見学をしました。

生徒達の感想は、実際動かしてみた排水機場のエンジン音で隣の友達の声も聞き取れない大きさに驚き、ポンプ等機械設備が非常に大きくとても印象に残ったようです。

また、生き物が暮らせるように、川をきれいにするために、またポンプが詰まらないよう、川にゴミを捨てないでくださいと締めくくりました。

2004年06月02日

平成16年度 吉野川流域講座(吉野川の概要)開催

平成16年6月2日(水)に「吉野川の概要」をテーマに吉野川流域講座を開催しました。申込者は四国大学の学生で、石井町内に残る吉野川の洪水歴史遺跡を自転車で見学しました。

当日は天候に恵まれ、石井河川防災ステーションで吉野川の説明を受けた後、洪水遺跡巡りに出発しました。

石井町西覚円の愛宕地蔵がある場所は、今はその面影はありませんがかつて破堤したところで、その当時の覚円騒動の話に聞き入っていました。

次に産神社境内の「印石」を見学しました。印石とは、吉野川と神宮入江川の水除け争いが今後起きないように堤防に埋められたもので、高さ1.3mぐらいの青石製で神社に設置しています。石柱には堤防の高さを示す横棒1本と「印石」という文字が刻まれています。

最後は国の重要文化財である田中家を訪れました。田中家は、吉野川の洪水による家屋等の浸水を避けるため、石垣で高く築いた地盤のうえに家屋を建築したもので、江戸時代約30年かけて建物全てが完成したそうです。軒下には舟が吊られており、救助船の役割をするそうです。当時、そこまで危機管理を考えていたことに私たちは驚かされました。

今回の講座で昔からの人と吉野川との関わりを知っていただき、参加者からは、田中家の歴史の重さに感動したと言う声が多く聞こえ、約1時間の自転車の旅を終えました。