2013年05月26日

藍住町にて東日本大震災に関するパネル展示を開催しました

東日本大震災から2年が経ちました。この大災害の記憶と教訓を市民の方々と共有することで地域の防災力を高め、四国において、近い将来に発生するとされている南海トラフの巨大地震へ備えるため、東日本大震災に関するパネルや津波による被災物の展示を以下の通り開催しました。

■開催場所及び開催期間

・藍住町立藍住東小学校体育館

平成25年5月26日(日)9時~11時 防災訓練にて展示

・藍住町役場1階町民ホール

平成25年5月27日(月)~31日(金)

■東日本大震災に関するパネル及び津波被災物

なお、当該パネル展示につきましては、昨年12月から県内11会場にて開催しており、「損傷した標識等を(実際に)見てテレビでは分からなかった津波の破壊力を実感した。」、「防災について色々考えていかなければという思いです。」などの感想を頂いています。

引き続き、県内各地においてパネル及び津波被災物の展示を開催していく予定です。

藍住町役場における展示風景

藍住町立藍住東小学校における展示風景

2013年05月12日

平成25年度 吉野川水防演習が開催されました~守ろうふるさと みんなの力で~

◇はじめに

5月12

日(日)、吉野川での「水防演習」が、徳島県三好市三野町芝生地先の吉野川左岸河川敷にて、流域四市町の関係者や関係機関約44 団体 600

人、見学者等を含め総勢 1,300 人の参加により実施されました。

水防演習は、水防関係機関の技術向上・士気の高揚及び地域住民の意識を深める目的で実施しており、吉野川を会場として実施するのは今年で7回目となります。

当日は、天候に恵まれた演習となりました。

演習は、超大型で猛烈な台風の大雨による洪水時を想定し、午前 9 時、三好市連合消防団長(指揮者)の「集まれ」の号令により開始されました。

開会式の様子

◇水防訓練

水防工法とは、主に堤防の異常に際し、いち早く保護、補完、補修等を加えることで、水害を未然に防ぐ、あるいは最少限に抑えるための、さまざまな技術のことです。

実践の中で進化・伝承されてきたその技法は約40種類にもおよび、その大半は緊急時に実際に役立つように、比較的簡単に手に入る資材・器材を用いて人力で施工できる仕組みになっています。

今回の演習では、吉野川における地形や環境、特性を考慮した工法を重点的に訓練しました。

◇準備工

“土のう作り”は、水防工法の基本となる“土のう”を大量に作る作業です。スコップで6、7杯の土を入れると袋の8割程度になり、その重さはおよそ30キログラムとなります。土を詰め終えたら、袋の端に出ているひもを引いて袋の口をしぼります。

口の回りを2、3回まわして、ひもの口を上から下へ通し、ひもを下に強く引いてしぼると完成となります。

“土のう造成機”は、河川の異常出水時に堤防の、洗掘、越水、漏水等を未然に防ぐために用いられている土のうを1時間におよそ200個製造可能です。

機械は四国技術事務所から運搬し、国土交通省が訓練に参加しました。

井川町水防班・山城町水防班による土のう作り(左写真)

国交省水防班等による土のう造成機による土のう作り(右写真)

杭ごしらえ”は、水防工法に使用される杭を大量に用意するため、長さがおよそ1.2メートル、直径10センチ程度の丸太の先端をとがらせる作業です。2人1組で作業し、1人が丸太を持ち、もう1人が丸太の先端を15から20センチ程度、杭先に1辺3センチ程度の三角形が残るように3面を削り、杭をつくります。

脇町水防班・穴吹水防班による杭ごしらえ

“大型土のう作り”は、バックホウを使用し作成します。この大型土のう1個の重さは、およそ2.5トンになります。

徳島県建設業協会による大型土のう作り

“竹尖げ”は、水防工法に使用される多量の青竹をとがらせる作業で、鎌を台座に備え付け、それに添わせた竹を3人で息を合わせて引くことにより、竹を斜めに切り落とします。割れを防ぐ為に、竹の先端には節を残します。

三野町水防班・美馬町水防班による竹尖げ

◇法くずれ対策工

“木流し工”は、重し土のうをつけた枝葉の多い木を、堤防の削られているところへ流し入れることで、当たる水の勢いを弱め、堤防が崩れるのを防ぎます。

徳島県水防班による木流し工

“竹流し工”は、重し土のうをつけた青竹を、堤防の削られているところへ流し入れることで、当たる水の勢いを弱め、堤防が崩れるのを防ぎます。

池田町水防班による竹流し工

“水防マット工”は、マットにポケット状の袋が着けてあり、上から石や土のうを投入し、洗掘された箇所を覆い、堤防への水の浸入を防ぎます。

東みよし町水防班による水防マット工

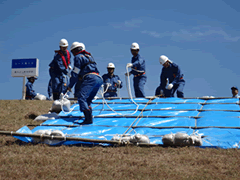

“シート張り工”は、重し土のうをつけたシートを堤防の削られているところへ垂れ降ろすことで、堤防が崩れるのを抑え、水の浸水を防ぎます。

東みよし町水防班・半田町水防班によるシート張り工

“ブロック張り工”は、不織布製フィルターシートにブロックを付着固定した製品をラフタークレーンで吊り上げ、法面に直接敷設し、川表の洗掘・法くずれを防止するものです。

徳島県建設業協会によるブロック張り工

◇漏水対策工

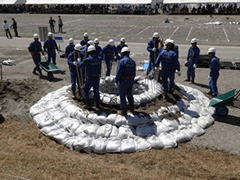

“月の輪工”は、堤防の人家側で、堤防に近い場所が漏水し、水が噴き出している場合に用いる工法で、土のうを半月型に積み、鉄の杭などを刺して補強します。その中に水をため、その水圧で水の圧力を弱め、漏水口が拡大することを防ぎます。中に溜まった水は、パイプあるいは「とい」などを設けて、なるべく堤防から離れたところへ流します。

脇町水防班・穴吹水防班による月の輪工

“釜段工”は、堤防の人家側の小段あるいは法先の平地から漏水がある場合に、小段、法先の平地部に土のうを円形に積む工法です。土のうの積み上げ方、補強の方法、排水の方法などは全て、月の輪工と同じ方法で行います。

貞光水防班による釜段工

◇決壊対策工

“捨て土のう工”は、川側の堤防法面が、洪水により欠損や深掘れをしているときに、土のうまたは捨て石などを投入し、欠損部分や深掘れ箇所を保護する工法です。

国交省水防班等による捨て土のう工

◇亀裂対策工

“五徳縫い工”は、堤防の人家側の法面や小段に亀裂が生じた時に、竹の弾力を利用し、割れ目の拡大を防ぐ工法です。使用する竹の本数により、3本建てと4本建ての2通りがあります。3本建ての場合は、亀裂箇所をはさんで1辺がおよそ1メートルの三角形をつくり、4本建ての場合は、亀裂箇所をはさんで1辺がおよそ1メートル20センチ四方の四角形となる位置に青竹を建てこみます。そして、その青竹を結び合わせ、その結び目の上に重し土のうを載せます。堤防がゆがんでいる時や亀裂がひどい時には、土のうを置いて、その上から竹を差し込みます。

美馬町水防班による五徳縫い工

“篭止め工”は、堤防の人家側の法面や小段において、亀裂や崩壊が起こりそうな場合、法面に対して直角に杭を打ち込み、その杭を竹や番線で結束し、各杭の天端側に土のうを乗せて堤防法面や小段の亀裂や崩壊を防ぐものです。

三野町水防班による篭止め工

◇越水対策工

“積み土のう工”は、堤防の上で、川側の縁に土のうを積み上げる工法で、補強のため川側の土のうには鉄筋杭を刺します。構造が簡単で、汎用材料で作製できます。止水の役割は、主に中詰め材が受け持ちます。

※ 訓練は高水敷で、実施しました。

木屋平水防班・一宇水防班・西祖谷水防班・東祖谷水防班による積み土のう工

“改良積み土のう工”は、積み土のう工法の改良型で、中詰め材を省略する替わりにブルーシートなどで止水の役割を受け持たせる工法です。中詰め材を省略したぶん、施工性が向上しています。

井川町水防班・山城町水防班・東みよし町水防班による改良積み土のう工

“積みブロック工”は、あらかじめ製作し、備蓄しているコンクリートブロックを、クレーンで堤防上に敷き並べる工法です。

徳島県建設業協会による積みブロック工

“大型土のう工”は、あらかじめ製作している大型土のうを、クレーンで堤防上に敷き並べる工法です。

徳島県建設業協会による大型土のう工

◇簡易水防工法など

一般参加者に水防工法をより身近に感じてもらうため、実際に土のうを作ったり、ロープワークを体験できるコーナー、家庭などにあるゴミ袋や段ボールなどを使ってできる簡単な水防工法や、地震、降雨、土石流などの災害を実際に体験できるコーナーなどで、ご来場いただいたたくさんの皆様に体験していただきました。

また、災害対策車両にも来場された方に乗車していただきました。

家庭でできる水防工法体験・ロープワーク体験

◇緊急災害対策派遣訓練

大雨によって内水はん濫が発生し、徳島県から国土交通省へ緊急災害対策派遣隊(通称:TEC-FORCE)の派遣要請がありとの想定のもと、派遣隊により被災状況調査及び浸水した水の排除訓練を実施しました。

TEC-FORCEによる緊急災害対策派遣訓練

排水ポンプ車による内水排除訓練

◇人命救助訓練、ライフライン復旧訓練

河川の増水により孤立者ありとの想定で、県警による救命索での人命救助訓練が実施されました。

また、電話回線と送電に障害が発生しているという想定でポータブル衛星を使用した電話回線の復旧訓練、移動電源車と移動無線基地局車両を使用した携帯電話回線復旧訓練、配電線の復旧訓練も関係機関の参加により実施されました。

県警による人命救助訓練(左写真)、NTTによる電話回線の復旧訓練(右写真)

NTTドコモによる携帯電話回線復旧訓練(左写真)、四国電力による配電線の復旧訓練(右写真)

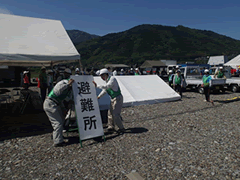

◇避難訓練、救護訓練

避難訓練では、地元の自主防災会や王地小学校児童 に参加して頂き、洪水により既存の橋が流出し対岸

に取り残された住民が救助を求めているという想定のもと、陸上自衛隊が仮設橋を架け、その仮設橋を渡って避難を行いました。

自主防災会による避難所設営(左写真)、三好警察・自主防災会・王地小学校児童による避難訓練(右写真)

日赤による救護訓練

◇被災者搬送訓練

孤立地区に要救助者ありとの想定で、陸上自衛隊による搬送訓練を行いました。

救助された住民の中に負傷者がいるとの想定で、救急車による搬送も行いました。

緊急治療が必要な重症患者発生との想定で、徳島県ドクターヘリ、みよし広域連合消防本部による被災者搬送訓練を行いました。

ヘリコプターによる被災者搬送・自衛隊救急車での搬送

ドクターヘリ・みよし広域連合救急車による重傷者搬送

◇おわりに

これからも吉野川流域の堤防等の治水施設の整備を進めるとともに、国土交通省、県、市町村、地域住民の連携を強固なものとし、一体となって水防体制の整備や強化を図ることが、毎年発生している台風や近い将来予想されている南海地震等による災害を最少にとどめることにつながっていくと考えています。

閉会式の様子

尚、本演習で、ご尽力いただいた下記関係機関の皆様に深くお礼申し上げます。

美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町の各消防団、徳島県、徳島地方気象台、陸上自衛隊 第14旅団 第15普通科連隊、第14施設隊、第14飛行隊、徳島県警察 災害派遣隊、三好警察署、美馬市消防本部、美馬西部消防組合 消防本部、みよし広域連合 消防本部、美馬市穴吹町 三島地区中村自主防災会、美馬市穴吹町 三島地区西分自主防災会、三好市三野町 清水地区自主防災会、三好市三野町 加茂野宮地区自主防災会、関西広域連合 広域医療局、徳島県立中央病院、日本赤十字社 徳島県支部、徳島県赤十字バイク奉仕団、赤十字防災ボランティア、三好市立王地小学校、一般社団法人 徳島県建設業協会、一般社団法人 徳島県トラック協会、西日本電信電話株式会社 徳島支店、株式会社NTTドコモ四国支社 徳島支店、ドコモエンジニアリング四国株式会社 徳島テクニカルセンタ、四国電力株式会社 池田支店、株式会社四電工 徳島支店、一般財団法人 河川情報センター、一般社団法人四国クリエイト協会、四国地方防災エキスパート。