治水編 ~暴れ川~

物部川は、右岸側に典型的な扇状地性低地が形成されているため、そのはん濫域は流域外にまで広がります。昭和47年7月の洪水では、深渕地点流量は戦後第2位を記録し、香我美橋の流失等の被害が発生しました。下流部では、中小洪水でも局所洗掘等により低水護岸の崩壊や流失等が発生しています。

また、平成10年9月には支川片地川で堤防の決壊等の大きな被害を受けました。

近年の水害の歴史

発生

年月日 |

原因 |

深渕上流

12時間雨量

(mm/12hr) |

深渕地点

流量

(m3/s) |

洪水状況・被害状況 |

昭和20年

9月17日 |

台風16号

(枕崎台風)

|

不明 |

不明 |

物部川下の橋(現物部川大橋)が流出したという。

●浸水家屋、被災農地:記録なし

|

昭和29年

9月14日 |

台風12号 |

不明 |

不明 |

工事中であった戸板島橋上流右岸堤防が一部決壊した。また、物部川下の橋が一部流出した。さらに、上流で切り出し中だった大量の流材を受けて山田堰が決壊流出した。

●浸水家屋:168戸

●被災農地:158ha |

昭和36年

9月16日 |

台風18号

(第2室戸台風) |

199 |

約1,500 |

流域の大部分が台風の眼域に入ったため雨量は少なく、増水による被害は比較的小さかった。

●浸水家屋:270戸

●被災農地:364ha

|

昭和38年

8月10日 |

台風9号 |

259 |

約2,500 |

流域内では死者1名を含む大きな被害が発生したが、物部川下流部でははん濫はなく、護岸等の被災も軽微であった。

●浸水家屋:1,064戸

●被災農地:1,178ha |

昭和43年

8月29日 |

台風10号 |

225 |

約3,800

(戦後第3位) |

増水が短時間であったため、下流部では護岸等への被災はあったもののはん濫はせず、被害は小さかった。

●浸水家屋:39戸

●被災農地:78ha |

昭和45年

8月21日 |

台風10号

(土佐湾台風) |

328 |

約4,600

(戦後最大) |

下流部では物部川橋の橋脚欠損、物部川下の橋の落橋等の大きな被害が発生した。また、流域内では宅地・農地への浸水被害が発生した。

●全半壊家屋:2,185戸

●浸水家屋:2,936戸

(流域関連自治体の合計被害) |

昭和46年

8月30日 |

台風23号 |

249 |

約1,800 |

流量規模は小さかったが、後川支川の新秋田川で内水被害が発生した。

●浸水家屋:15戸

●被災農地:41ha |

昭和47年

7月5日 |

梅雨前線豪雨 |

349 |

約4,400

(戦後第2位) |

下流部のはん濫はなかったが、山田堰の決壊、香我美橋の橋脚流失、11箇所もの護岸等が被災した。また、後川流域では内水による浸水被害が発生した。

●浸水家屋:144戸

●被災農地:150ha |

昭和57年

8月27日 |

台風13号 |

214 |

約2,700 |

強雨期間が長かったことから、物部川下流部でも6箇所で低水護岸等が被災した。 |

平成5年

7月28日 |

台風5号 |

223 |

約3,000 |

2箇所で低水護岸等が被災した。 |

平成10年

9月25日 |

秋雨前線豪雨

('98高知豪雨) |

266 |

約3,700 |

隣接する二級河川国分川では未曾有の大災害となったが、物部川下流部では2箇所の低水護岸等の被災だけであった。しかし、支川片地川では堤防が決壊し、死者1名を含む被害が発生した。

●全半壊家屋:53戸

●浸水家屋:2,743戸

(流域関連自治体の合計被害) |

平成16年

8月30日 |

台風16号 |

216 |

約2,900 |

高潮右岸箇所、立田箇所、深渕箇所、下の村箇所で低水護岸等が被災した。 |

平成16年

10月20日 |

台風23号 |

227 |

約3,000 |

深渕箇所で低水護岸等が被災した。 |

平成17年

9月7日 |

台風14号 |

241 |

約2,600 |

高潮左岸箇所、吉川下流箇所、吉川上流箇所、茨西(ばらにし)箇所、父養寺箇所で水制工等が被災した。 |

|

|

中央付近が陥没した香我美橋

(昭和47年) |

片地川のはん濫状況

(’98高知豪雨) |

治水事業の歴史

大規模な治水対策として、江戸時代初期(1664年)に、土佐藩家老職の野中兼山が、山田堰および右岸側の香長平野や左岸側の野市台地へのかんがい用水路網を整備し、また、高知城下まで舟運のための導水路(舟入川)を開削するのに併せて、堰下流の両岸に堤防を築き流路を固定化したことが知られています。これにより、物部川の河道はほぼ現在に近いかたちとなり、それまでの旧河道やはん濫原は穀倉地帯へと変化しましたが、堤防は弱小であったため、増水のたびに流失と復旧を繰り返しました。

明治に入って以降も、物部川の治水対策は、被災した堤防の復旧対応が行われる程度で、顕著な進展をみず、堤防は弱小な状態のままおかれました。このため、洪水による被害がたび重なり、特に明治19年や明治25年の洪水等では、江戸時代に築造された堤防が各所で被災しました。

戦後の改修は、大正・昭和初期の相次ぐ洪水を契機として、昭和21年11月、河口から神母ノ木間の約10kmを対象に、直轄事業として着手しました。昭和25年度に永瀬ダムの建設を含めた計画を決定しました。この計画に基づき、物部川総合開発事業の一環として、永瀬ダムは、昭和25年10月に着工し昭和32年3月に完成しました。

昭和39年の河川法改正の後、昭和42年6月に一級水系に指定され、昭和43年2月には、それまでの計画を踏襲する工事実施基本計画を策定しました。

昭和40年代には、重点的に河口部の高潮対策を実施しました。さらに、昭和60年度から平成4年度には、高潮堤防高の計画の見直しに伴い、高潮右岸堤防のかさ上げおよび拡築を実施しました。

平成に入ってからも国管理区間の水衝部では、護岸崩壊等が発生しており、局所洗掘への対応を物部川の重要課題と位置付け、重点的に実施してきました。

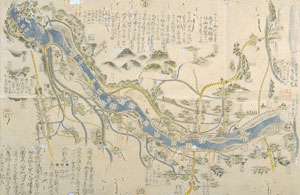

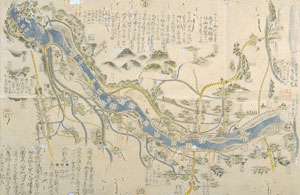

1789年に描かれた物部川絵図

※出典:安芸市立歴史民族資料館所蔵の絵図

上の図をクリックすると大きな図を見ることができます。

|