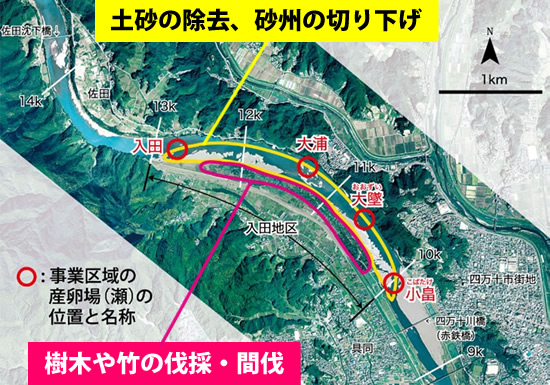

アユの産卵場が集まっている四万十川橋(赤鉄橋)の上流にある入田[にゅうた]地区では、河畔に樹林が増え、瀬が狭くなっていました。そこで、アユの産卵場となる瀬や広い礫河原[れきがわら]の再生に向けた取り組みを行っています。

アユの瀬づくり

1 背景と目的

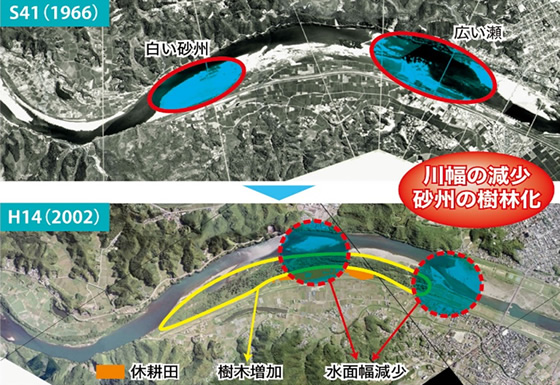

昭和40年代と事業計画当時の比較

2 取り組み内容

入田[にゅうた]地区(四万十川右岸9K600~13K000)の川の中と河畔林で取り組みを行っています。

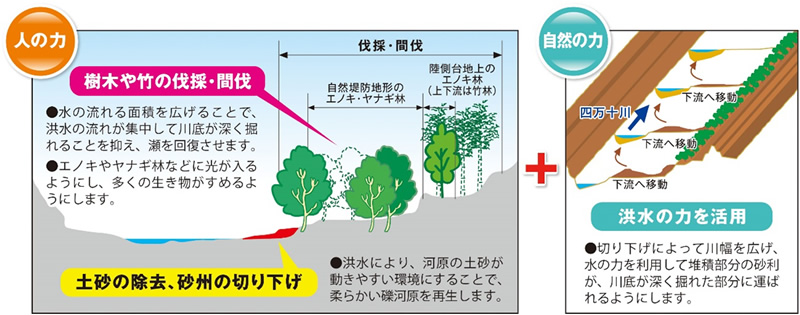

まず、河畔林に生い茂っていた樹木や竹を伐採・間伐して水の流れる面積を広げ、次に、川の中に土砂が堆積してできた砂州の切り下げを行い、洪水の時でも流れやすい川を作ります。

そうすることで、洪水など自然の力により砂利が運ばれるようになり、アユが産卵しやすい柔らかい川底(瀬)が自然の力で広がっていきます。

「アユの瀬づくり」の方法

「アユの瀬づくり」の実施状況

3 進捗状況

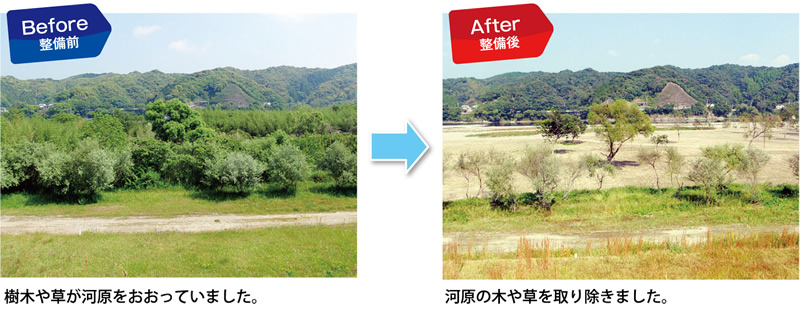

河畔林における樹木や竹の伐採・間伐を平成14年度に着手し、平成21年度に完了しました。平成27年度からは砂州の切り下げを試験的に実施しています。

また、アユの産卵状況のモニタリング調査を継続的に実施しています。

これらの取り組みは、地元の漁業協同組合や四万十川自然再生協議会の皆さんの意見や提案などをお聞きしながら、協働・連携して進めています。

意見交換会・現地見学会

4 主な効果

河畔林と水際での効果

●草が生えていない白い礫河原[れきがわら]が広がり、昔の四万十川の河畔の風景が再生されつつあります。また、草地や河原などを生活場所とする野鳥が増えるなど、水辺や河畔特有の動物たちが帰ってきました。

●間伐して日差しが入り込むようになったヤナギ林では、春には菜の花が自生するようになりました。絶滅危惧種であるマイヅルテンナンショウも増え、地域の皆さんによる草刈りなど環境保全活動が活発化しています。

●林内には散策路も整備され、菜の花まつり会場「入田[にゅうた]ヤナギ林」として地域に親しまれる場所となり、四万十市を代表する風景として全国的にPRされています。四万十川自然再生協議会が定期的に開催している自然観察会のフィールドとしても活用されています。

樹木や竹の伐採・間伐実施後の河原の様子

各地で減少している水辺の草地の鳥 オオヨシキリ

入田[にゅうた]地区の河畔林の整備前後

整備箇所に自生するマイヅルテンナンショウ(右)と

保護のための草刈り(左)

「菜の花まつり」でにぎわうヤナギ林

川の中での効果

●貫入度[かんにゅうど]調査(※)の結果、間伐後はアユが産卵しやすい柔らかい川底になりつつあることがわかりました。

(※)貫入度調査とは、川底に立てた貫入棒のおもりを10回落とし、その衝撃で貫入棒が埋没する深さを調べるものです。

整備前後の川底の変化

柔らかい川底に産み付けられたアユの卵(矢印)

四万十川自然再生事業は3つの取り組みで構成されています。

事業の構成/1 アユの瀬づくり/2 ツルの里づくり/3 魚のゆりかごづくり