目的・コンセプト

目的・コンセプト

■災害に強い圏域の形成

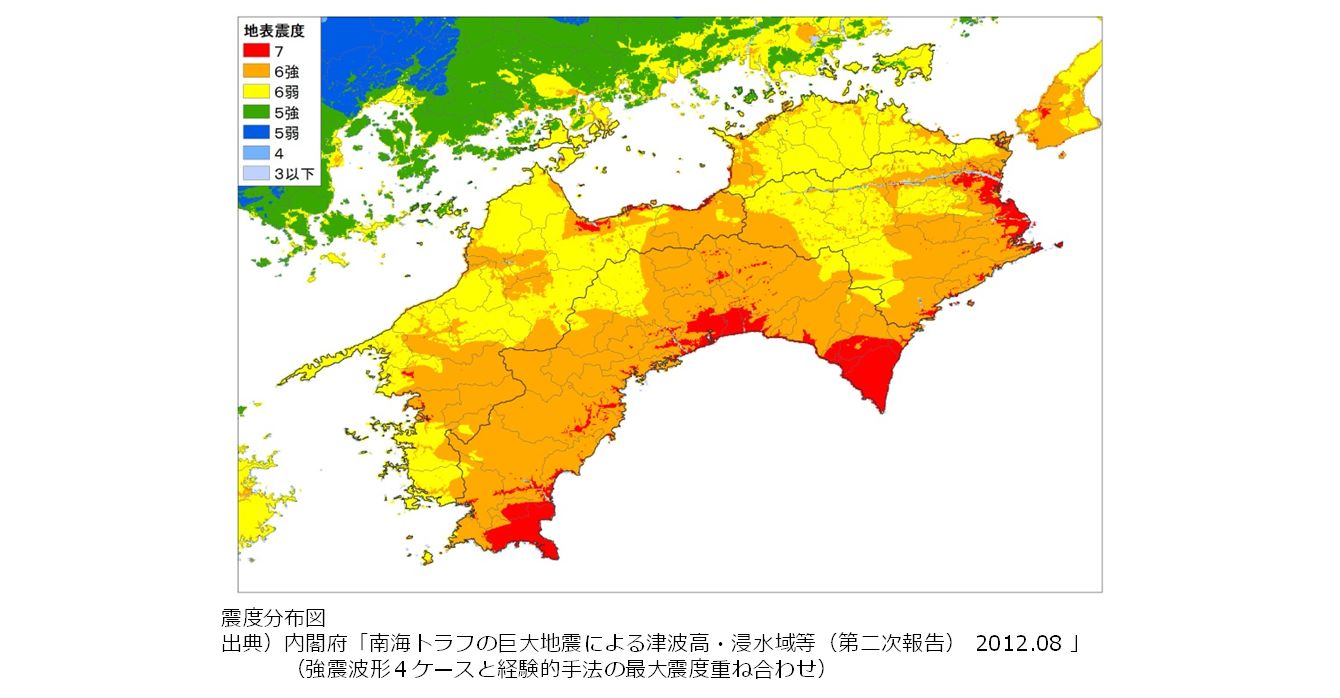

今後30年以内に発生する確率が70%程度と予測されている南海トラフ地震への備えが急務であるほか、その地形的特性や台風常襲地帯に位置していることなどから、自然災害が毎年のように発生。

近年、雨の降り方が局地化、集中化しており、今後、気候変動により水害、土砂災害が頻発、激甚化することが懸念されているとともに、瀬戸内海側は全国でも有数の少雨地帯であることから、渇水被害が頻発するなど、災害に強い圏域の形成が急務。

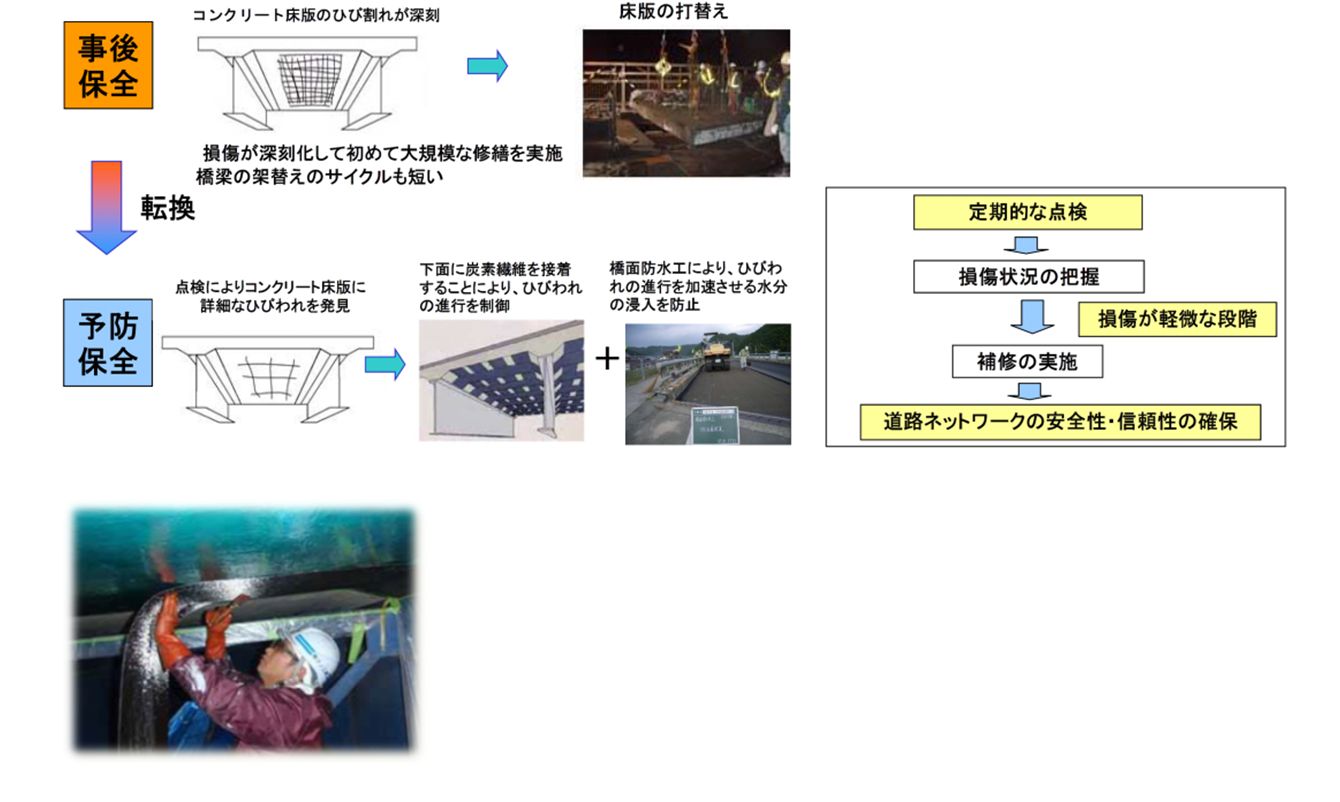

地域の暮らしを支えるインフラの老朽化が今後急速に進むことから、予防保全の実施や戦略的メンテナンスによる安全確保等、老朽化対策の推進が必要。

目的を達成するための取組

目的を達成するための取組

1.南海トラフ地震に対する安心・安全を確保

1.南海トラフ地震に対する安心・安全を確保

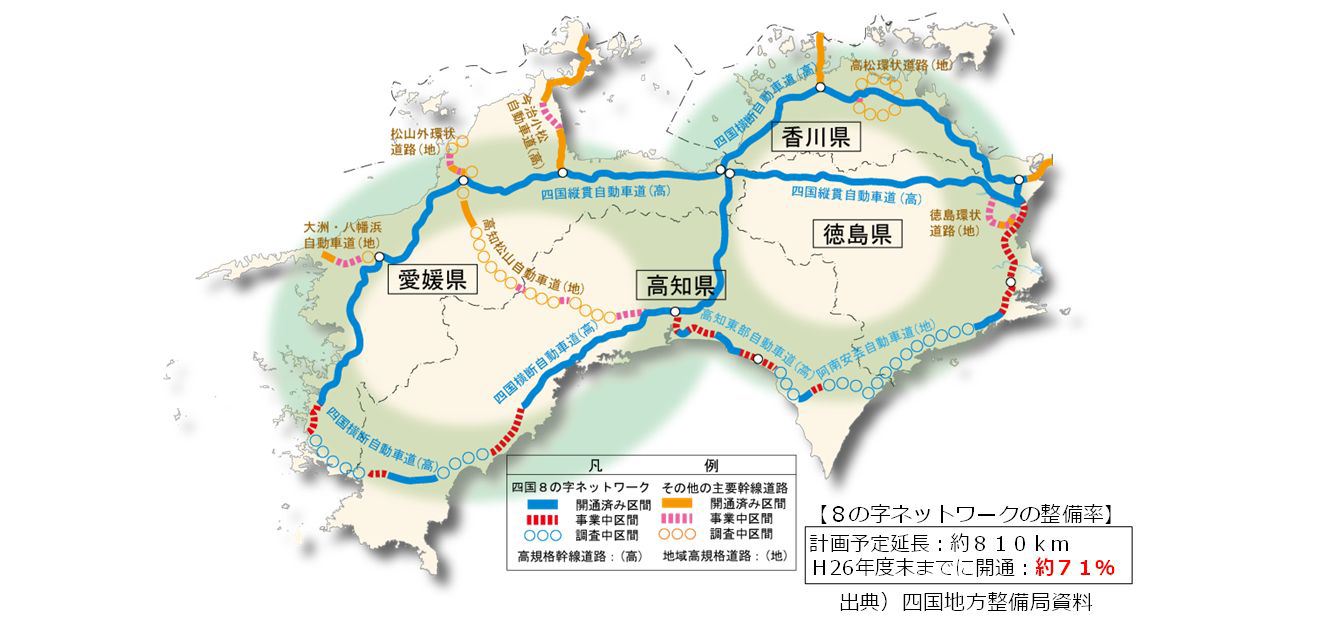

●四国8の字ネットワークの形成等の推進

●四国8の字ネットワークの形成等の推進

南海トラフ地震や津波等に対し圏域の安全・安心を支える基盤として必要不可欠なインフラとして、四国8の字ネットワークの形成や主要幹線道路の整備を推進

●四国地震防災基本戦略の着実な推進

●四国地震防災基本戦略の着実な推進

「四国南海トラフ地震対策戦略会議」による合同演習、災害時の連絡体制の充実等の予防対策や応急・復旧対策を推進

▲左から四国南海トラフ地震対策戦略会議、緊急避難路での避難訓練、地域住民との連携による避難誘導・救出救助訓練、緊急支援物資搬入訓練

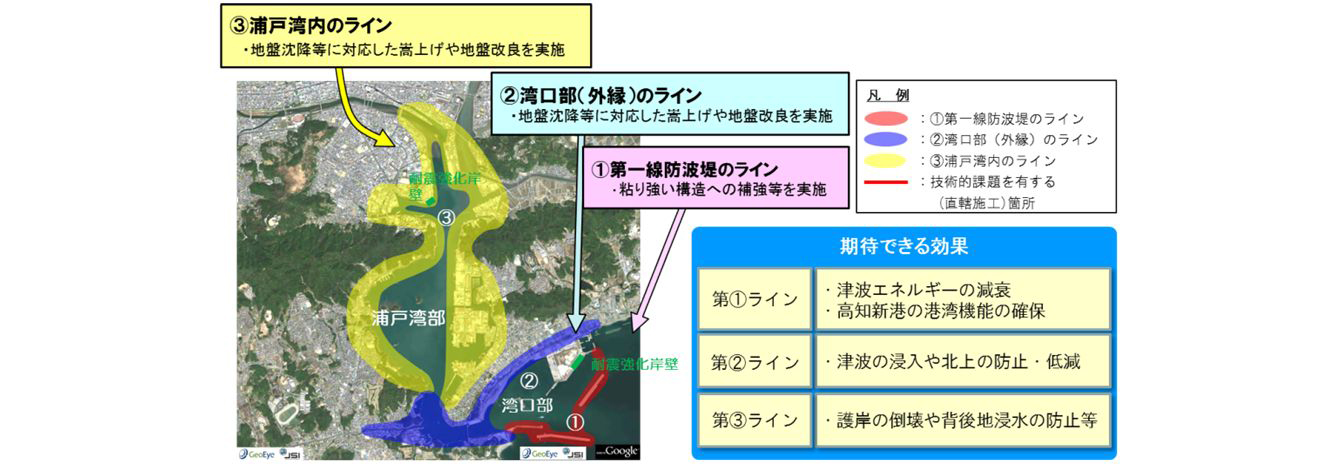

●地震・津波対策の推進

●地震・津波対策の推進

河川・海岸堤防の耐震・液状化対策、防波堤改良や海岸保全施設の整備に加え、これらを組み合わせた「多重防護」としての地震・津波対策、「道の駅」の防災拠点化等を推進

▲(左図)対策実施後地震等発生後(鋼管杭工法)、(中図)海岸堤防における地震・津波対策(高知海岸)、(右図)道の駅の非常用電源装置

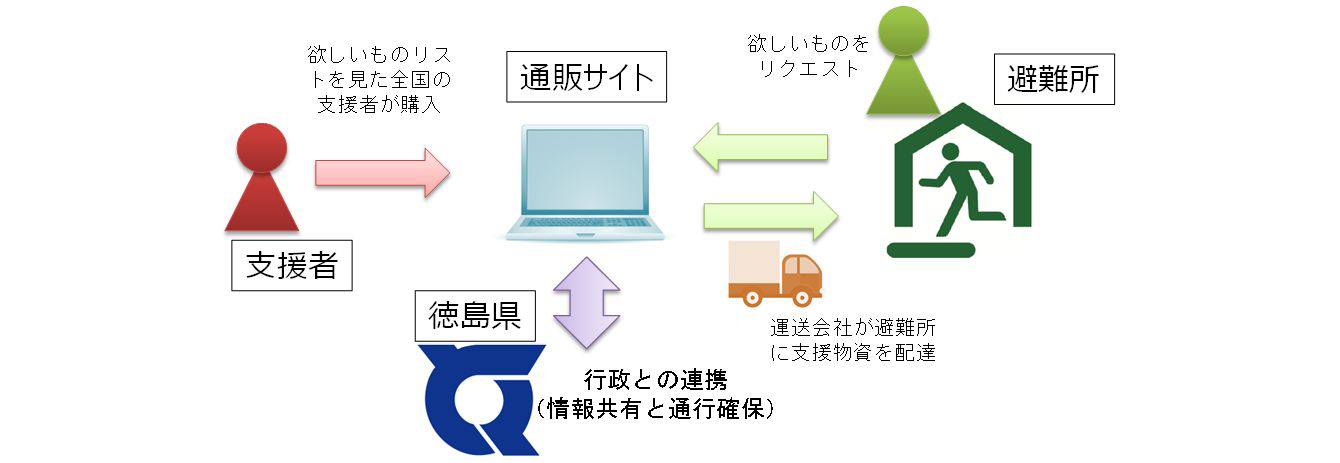

●災害に強い物流システムの構築

●災害に強い物流システムの構築

地方公共団体と物流事業者間の連携促進による災害に強い物流システムの構築等により機動的かつ総合的に応援活動が実施できるような体制づくりの推進

2.台風・豪雨等の自然災害に備える

2.台風・豪雨等の自然災害に備える

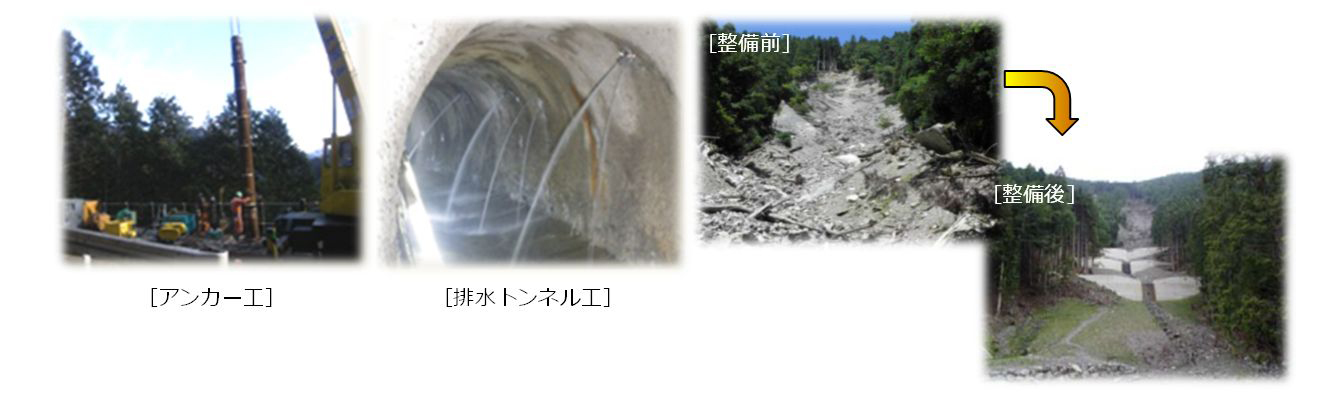

●自然災害の防止又は被害の軽減

●自然災害の防止又は被害の軽減

河川堤防の整備、ダムの整備や改造、地すべりから農業用施設等を守る対策、治山設備の整備等を推進

▲(左図)河川堤防の整備(吉野川水系)、(中図)ダムの整備 完成イメージ図(横瀬川ダム)、(右図)ダムの改造(長安口ダム)

●救助・救急、医療活動等やサプライチェーンの寸断回避

●救助・救急、医療活動等やサプライチェーンの寸断回避

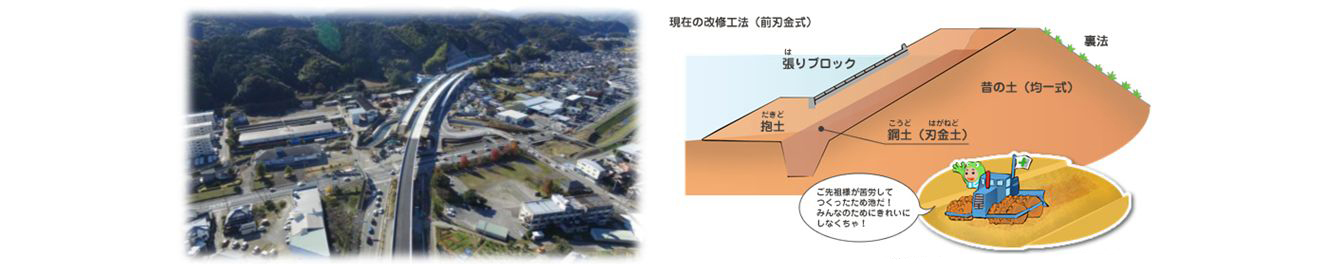

主要幹線道路の整備を推進や、老朽化したため池の改修・補強等の対策を推進

●住民の避難力向上に向けての取組

●住民の避難力向上に向けての取組

住民の避難力向上に向けて、防災教育や避難訓練の実施等防災知識の普及に関する取組を推進

●良質な水の安定した供給

●良質な水の安定した供給

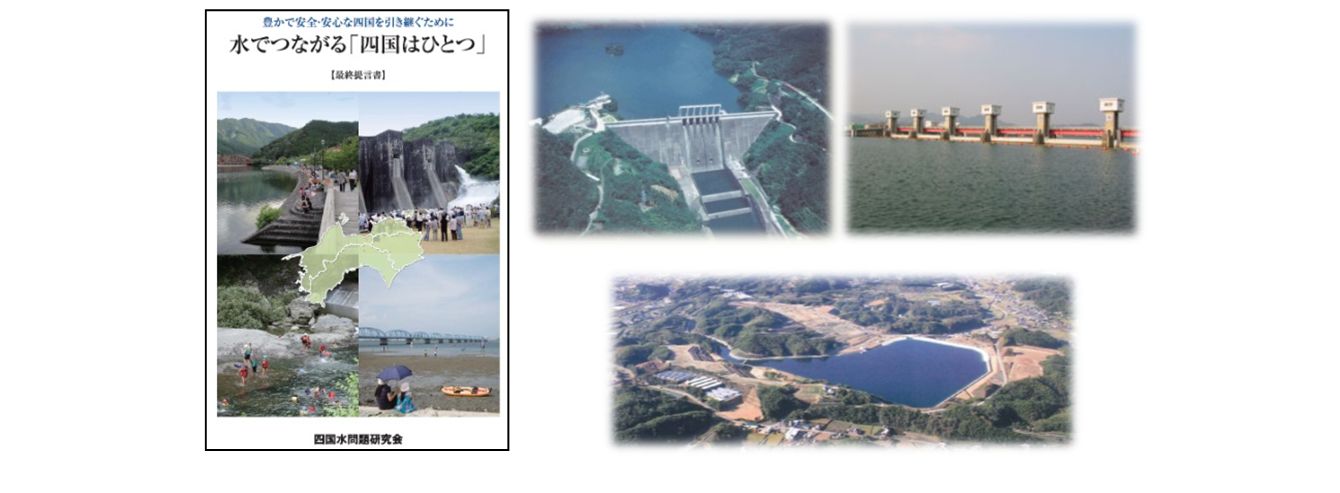

安定的な水需給バランスを確保し、地震等の大規模災害、危機的な渇水、上水道・工業用水・農業用水に係る施設等の水インフラの老朽化といった水供給に影響の大きいリスクに対しても、良質な水を安定して供給するための取組を推進

▲(左図)四国水問題研究会(最終提言書)、(中図)早明浦ダム、(右上図)旧吉野川河口堰、(右下図)調整池(宝山湖)

3.暮らしを支えるインフラの老朽化対策の推進

3.暮らしを支えるインフラの老朽化対策の推進

●「インフラ長寿命化計画(行動計画)」や「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」の策定・見直し

●「インフラ長寿命化計画(行動計画)」や「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」の策定・見直し

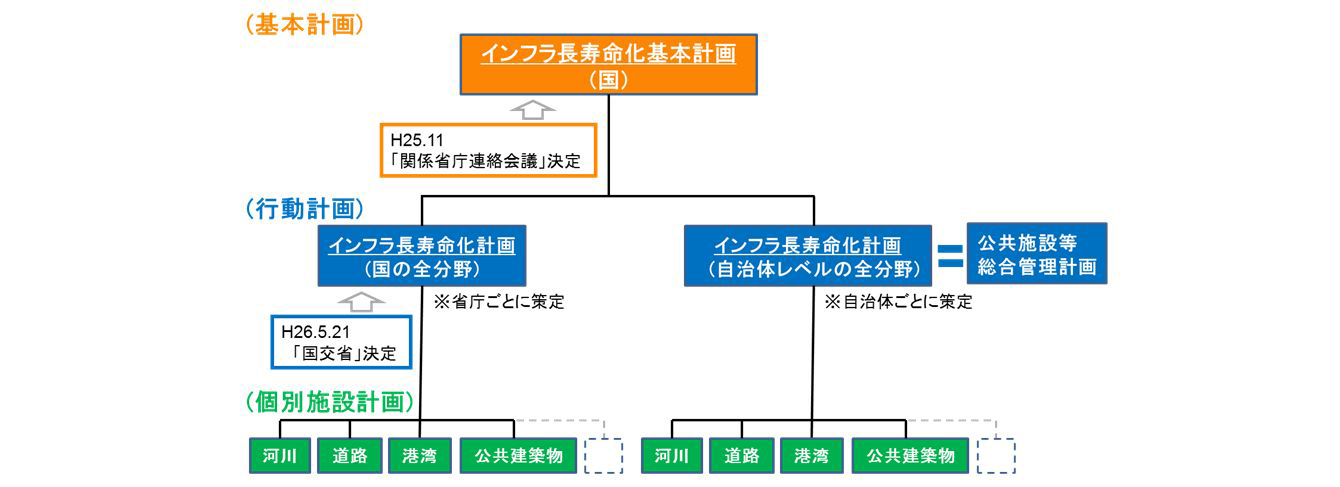

今後、急激に進むと考えられる社会インフラの老朽化に対し、「インフラ長寿命化基本計画」に基づいた「インフラ長寿命化計画(行動計画)」や「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」の策定・見直しを引き続き推進

●インフラ施設の定期的な点検の実施

●インフラ施設の定期的な点検の実施

あらゆる既存のインフラを安全に安心して利用し続けることができるように、技術面や人員面での支援によって持続可能なメンテナンス体制を構築し、橋梁やトンネル等の道路施設や河川、ダム、砂防、海岸、下水道、港湾、空港等の各施設の計画的な定期点検を実施

●持続可能なメンテナンス体制とメンテナンスサイクルを構築

●持続可能なメンテナンス体制とメンテナンスサイクルを構築

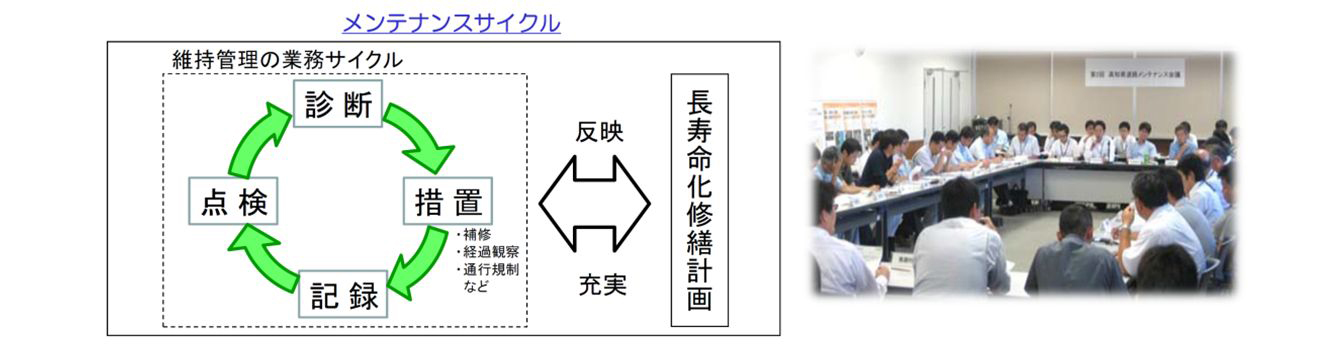

定期点検の結果により、インフラの状態を把握した上で、必要な対策を適切な時期に、適切な方法で実施するとともに、得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」の構築を推進

●予防保全型維持管理の導入

●予防保全型維持管理の導入

損傷が軽微な段階に予防的な対策を行うことで、機能の保持・回復を図る予防保全型維持管理の導入等を推進

●「戦略的なインフラ維持管理・更新」の実現

●「戦略的なインフラ維持管理・更新」の実現

インフラの老朽化対策の取組を推進することにより、「戦略的なインフラ維持管理・更新」の実現