|

|

|

目 次 |

|

| 1.用語集の目的 2.水文観測全般(1) 2.水文観測全般(2) 3.雨量観測 4.水位観測 5.高水流量観測(1) |

5.高水流量観測(2) 6.低水流量観測 7.H-Q曲線 8.資料整理 9.痕跡調査 10.参考文献 |

|

五十音順 |

|

2.水文観測全般 (1) ←前章 次章→2.1.水文観測水文観測とは、広義には、地球上における水と物質の循環に関して、個々の過程を定量的に把握する手段であり、狭義には、降水量,河川水位,河川流量,河川水質,地下水位,地下水質,底質を定量的に観測することである。【水文観測の目的】 洪水による災害を未然に防止するためには、 ①降雨流出現象の解明 ②過去の水文データの統計解析にもとづいた合理的な河川構造物の設計 ③洪水予測技術 が必要であり、水文・水質観測データはその基礎資料として不可欠である。 また、人間の社会経済活動は、意図するしないにかかわらず、水文循環に大きな影響を与えている。例えば、都市化による大規模な土地被覆の改変や人工構造物は、自然の降雨流出形態を大きく変化させる。こうした影響を評価し、適切な対策を講じていくためにも、長期間に渡る定常的且つ継続した、水文観測データの蓄積と、その解析の重要性は高い。 なお、「水文観測の手引き(案)導入編」における「目的」の項では、水文観測により取得された観測データの利用方法の概要を記述しているので参照されたい。

2.2.水文観測業務規程(法的根拠:国土調査法)国土調査法において、「国土調査」とは、「国の機関が行う基本調査,土地分類調査または水調査」と記述されている。この「水調査」とは、「治水及び利水に資する目的をもって、気象,陸水の流量,水質及び流砂状況並びに取水量,用水量,排水量,及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。」と記述されている。この法的根拠にもとづき、「水文観測業務規程」が施行されている。「水文観測業務規程」は、水文観測を行う上での具体的な観測所の配置,観測方法,観測計画,報告及び観測成果の保管,指導及び監査,観測所の維持管理などに関して規程したものであり、水文観測関連業務を遂行する上で、「水文観測」及び「河川砂防技術基準」よりも上位に位置する基準である。

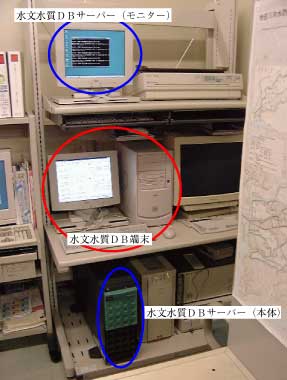

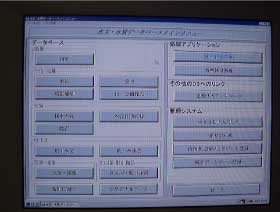

2.3.水文・水質データベース(水文・水質DB)国土交通省では、全国の主要河川において雨量及び水位,流量,水質等の観測を実施している。その成果は、河川等の計画立案,工事の実施及び管理等の基礎資料としてのみならず、国土調査等の基礎資料としても広く利用されている。これらの成果を体系化し、水文水質にかかわる国土交通省河川局が所管する各観測所における観測データの公開を目的として整備されたものが水文・水質データベースで、その対象は、雨量,水位,流量,水質,底質,地下水位,地下水質,積雪深,ダム堰等の管理諸量,海象である。 ここに掲載されているデータには速報値と確定値があり、速報値は河川情報センター(FRICS)で公開している。 【河川情報センターURL:http://www.river.or.jp/】

2.4.標準AQC -標準 Automatic Quality Check-AQCとは、水文・水質データベースにデータを登録した後、コンピューターを利用して自動的に登録データの品質チェックを行うためのシステムである。AQCでは、コンピューターにより登録データを自動的にチェックできるようにするため、各河川の気象,流域,地形特性に応じた評価基準(AQC定数)を設定(別途解析)しなければならない。また、AQCを行った後にMQCを行わなければならない。 AQC定数は、不変でなく、定期的(5年~10年程度)または極値が発生した時などは、更新(見直し)が必要である。四国地方整備局内では、平成10年度に各事務所でAQC定数を一斉に解析し設定している。

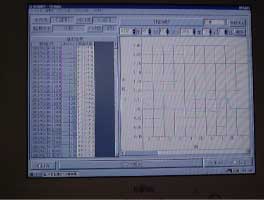

2.5.標準MQC -標準 Manual Quality Check-MQCとは、水文技術者が「水文・水質データベース」を用いて、多角的に水文水質データの品質に関してを分析でき、手操作で品質チェックを行うための方法論である。MQCは、AQCにて観測データの異常が検出された場合に行う。AQCで異常が検出された場合、即時異常データと断定せず、その観測データについて十分チェックしてみる必要がある。これらの具体的な方法については、各河川ごとのMQCマニュアルに記載されているので参照されたい。 水文観測技術は日々進歩しているため、MQCの手法についても定期的(5年~10年程度)な見直しが必要である。

2.6.高度AQC高度AQC照査とは、各事務所で行う標準AQC,MQC(一次照査)後の水文データを受けて、整備局が行う照査(二次照査)である。単独の観測所の蓄積データについての統計解析による照査と、複数観測所のデータを用いて行う照査とからなる。主な内容は以下のとおりである。①近隣雨量の相関 ②総雨量の確認 ③上下流水位の相関 ④水位の急激な増減 ⑤水位ピークの発生の順序 ⑥流量ピークの発生順序 ⑦水位流量曲線の水理水文学的な妥当性の照査

|

2.7.高度MQC高度MQCとは、高度AQCで検出された、異常値の疑いのあるデータについて、長年に渡り水文観測に携わった経験と知識を有する照査者,照査機関による照査のことである。

|