山鳥坂ダムブログ

実は最重要人物!?~山ダムを支える人たち~#9(続)ボーリング調査編(ボーリングコア観察編)

令和4年5月16日

調査設計課の河内です。

今回は、前回に引き続き、ボーリング調査編!第三弾!(ボーリングコア観察編)です!

現在、山鳥坂ダム建設予定地周辺の地質状況を確認いただいているダム技術センターの脇坂さん、建設技術研究所の浅野さんにインタビューさせていただきました!

ところで皆さんは、「ボーリングコア」を知っていますか?

名前からも何か重要そうな気がしますが...地質調査の核となるものです!

穴掘りをする機械で地盤を掘ることをボーリングといい、掘ったものをボーリングコアと呼びます。詳細は、以前のブログで紹介しているのでそちらも合わせてご覧下さい。

#ボーリング調査編#(続)ボーリング調査編(高品質ボーリング)

|

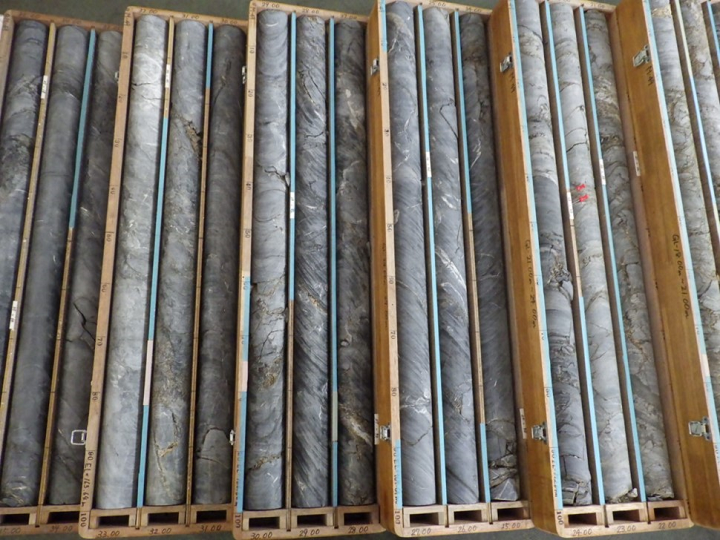

ボーリングコア観察をしている現場に到着すると...一面に敷き詰められたボーリングコア!

|

グレーのものや茶色のもの、ザラザラしているものやツルツルしているもの。いろんな種類があります。この様子を見ることでどんな地盤なのか、今まで何が起きた地盤なのか分かるみたいです。

|

ボーリングコア観察は、ルーペ(専用の虫眼鏡のようなもの)やハンマー、硬度を測るエコーチップ硬さ試験機等を用いて、ひび割れ、粒の大きさ、硬さ等を観察し、断層や地すべり等がある場所を見つけます。/p>

|

また、観察して得られた情報は、コアにテープやピンをつけて記録していきます。

|

これらの情報を基に岩盤の状況を改めて確認してみると、たとえば、ツルツルしている上側のコアは地すべりなどが起きていない健全な岩盤であり、一方で、粉々になって礫状のものである下側のコアは力が加わった地盤で、過去に地すべりが起きた可能性があるとのことです。

今回、見学させていただいたコア観察は時に1本のボーリングコアを観察するのに数時間かけて行うこともあるそうです!!

気の遠くなるような作業ですが、長年培ってきた技術力を生かしたとても重要な作業だそうです!

|

脇坂さん、浅野さん、携わってくださったみなさん、最初から最後まで分かりやすく丁寧にお話ししてくださいました。貴重なお話を伺うことができ、とても勉強になりました!

お忙しい中、お時間を割いていただき本当にありがとうございました!