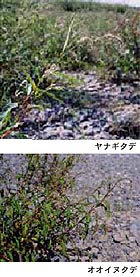

■ヤナギタデーオオイヌタデ群落

|

■識別ポイント 平坦な河原の水際部にヤナギタデおよびオオイヌタデが混生、優占することで識別できる。群落は河川と平行に帯状に発達することも特徴である。ヤナギタデはタデ科の一年生植物で、夏から秋にかけてまばらに紅色の花をつけた花穂を出す。秋には植物体が紅く紅葉するので遠くからでも識別できる。葉をかじると非常に辛い。刺身のつまに出てくる「紅タデ」は本種の実生である。また、「蓼食う虫も好きずき」のタデも本種である。 オオイヌタデは成育範囲も広く、攪乱を受ける水際からやや乾燥した高水敷まで成育している。ヤナギタデより大型で花は白〜薄紅色で密につく。 ■構成種 ミゾソバ、コセンダングサ、エノキグサなどの一年草などミゾソバ群落やコセンダングサ−アキノエノコログサ群落と共通する種が混生する。構成種数はヤナギタデ1種から多くが混生する24 種まで幅がある。 ■成育立地の環境特性 過湿から適湿な砂質〜泥質の立地に成立する。頻繁に冠水する低水敷でももっとも水辺に近い場所である。一年草であるため、大きな増水後には消失することもしばしばある。 ■生態的機能 増水による攪乱を頻繁に受けるため、多年草は入り込めない環境である。各植物は種子をたくさん生産し、翌年に発芽成育する。そのため、増水の影響により消長を繰り返したり、群落の場所が移動したりする。流水辺には必ずと言っていいほど現れる、河川環境に結びついた群落である。 ■隣接する群落 陸側にツルヨシ群落、ヨモギ−メドハギ群落などにつながる。 ■四国での分布 全ての河川に広い範囲で出現しているが、肱川や四万十川の下流域ではほとんど分布しない。これは、肱川は山付き区間であること、四万十川では高水敷として整備されていることから本群落が成立できる低水敷が発達しないためと考えられる。  ■保全上の留意点および保全・創出に関する事柄 水域から陸域をつなぐエコトーンを形成する群落である。一年草主体の群落であり、攪乱には耐性があるので、砂礫の低水敷があれば場所を変えながらも持続していく。一年草であるため、播種による増殖が考えられる。水際を緑化するには適した植生であるが、流水の影響をまともに受けるため発芽、定着の技術が難しい。具体的な事例はない。 ■植物社会学上の位置づけ ヤナギタデの優占する群落にはヤナギタデ−オオクサキビ群集とヤナギタデ−アキノウナギツカミ群集が報告されている。それらの上級単位はアメリカセンダングサ−タウコギ群団、タウコギーダー、タウコギクラスである。 |

|

|