■オギ群落

|

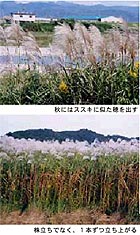

■識別ポイント 安定した低水敷にオギが群生していることで識別できる。河川の低水敷、氾濫原に成立する代表的な植生である。特に、秋には銀色の穂をなびかせ、非常に美しい風景をみせてくれるのですぐにわかる。オギはイネ科の多年草でススキによく似ている。しかし、地下茎を出して分布を広げるので、株立ちになるススキとはすぐに区別できる。また、ススキは高水敷、堤防に生え、低水敷にはほとんど成育しない。 ■構成種 オギの高さは2 〜3m に達し、第1 層ではオギが優占する。下層にはクサヨシ、ツルヨシなどの隣接群落の種やヨモギ、セイタカアワダチソウ、ヨメナ、ギシギシなどの路傍雑草の種などが混生し、5 〜20 種程度で群落を形成する。 ■成育立地の環境特性 過湿から適湿な砂質の立地に成立する。1 年から数年に1 度は冠水するような低水敷である。 ■生態的機能 やや安定な低水敷を代表する植生であり、地下茎を密にはわすことで土壌保全能力に優れ、自然堤防上の典型な植生の一つである。オギ群落は、十分な草丈であること、密ではあるが適当にすき間があり日が差すこと、から様々な生物の生息の場となっている。イタチやカヤネズミなどの哺乳類、セッカやオオヨシキリなどのチョウ類などの生息、かくれ場の環境を提供している。 ■隣接する群落 水側にツルヨシ群落やクサヨシ群落またはヨモギ−メドハギ群落、陸側にはヤナギ林などの高木林または整備された高水敷につながる。 ■四国での分布 物部川を除く全ての河川に広い範囲で出現しており、河川を代表する植生であることが伺える。  ■保全上の留意点および保全・創出に関する事柄 オギ自体が貴重ということではなく、大面積で群落を形成しているところが、生態的、河川景観的に重要である。群落の規模、周辺環境との調和などから保全、創出を考えていくべきであろう。オギは地下茎を引くため株を移植することにより、比較的容易に繁殖する。また、河川工事などでオギ群落を除去するときには、地下茎を含む表層土(30cm 厚ほど)を採取、仮置きしておき、工事後、その土を表層にしきならすことにより群落の復元も可能である。ただし、オギが密生するようになるには、2 〜3 年はかかる。 ■植物社会学上の位置づけ オギ群集、ヨシ−オギ群団、ヨシオーダー、ヨシクラス。 |

|

|