山鳥坂ダムブログ

大谷文楽を見てきました。

平成29年12月5日

工務課の吉岡です。

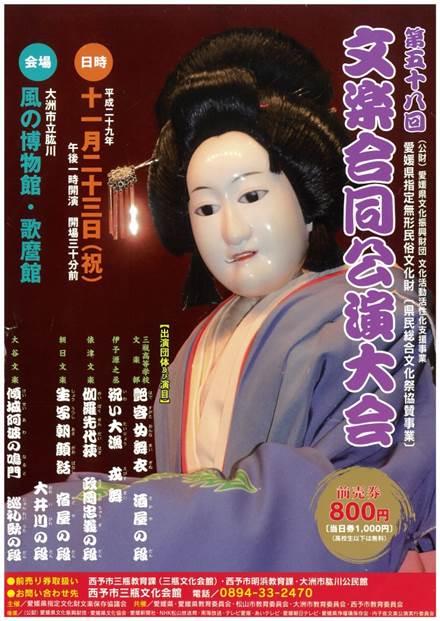

11月23日(木)に、愛媛県指定文化財文楽保存協議会の主催により風の博物館にて開催された「第58回 文楽合同公演大会」を見てきました。

当日は愛媛県内各地から参加された一座により、全部で6つの演目の公演が行われ、当事務所近郊の大谷地区からも大谷文楽保存会による「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」が演じられました。

みなさんは「文楽」とはどのようなものかご存じでしょうか? 私もよく知らなかったので、少し調べてみました。

文楽は、なんと江戸時代初期から続く古典芸能だそうです。

写真に示すように、「太夫」、「三味線」、「人形遣い」の「三業」で文楽は構成されています。この「三業」がそれぞれの役割をこなし、物語を演じます。

「太夫」は一人で物語を語り、物語の情景描写から登場人物の台詞までの全てをこなします。

「三味線」は物語の情景を演奏し、その背景や心情を三味線の音色によって表現します。

最後に「人形遣い」は、舞台で主役となって動く人形を三人一組となって操り、喜怒哀楽を表現し物語を盛り上げます。

私は勝手に文楽とは人形劇のようなものだと思っていました。しかし、今回実際に文楽を見学してそのイメージはがらりと変わりました。

特に人形の動きが印象に残っています。

人形遣いが操る人形はまるで生きているかのような錯覚を感じました。

人形は、太夫の語りに合わせて細かな動きをし、その動きによって悲しい気持ちや怒りを感じている様子が、観客である私たちに伝わってきました。

太夫、三味線、人形遣い、と役割は分かれているはずなのに、そうは思わせない息のぴったり合った動きが人形に命を吹き込んでいるのではないでしょうか。

【演目】生写朝顔話 宿屋の段

【公演団体】朝日文楽

古典芸能…と聞くと敷居が高いような気がしますが、今まで文楽を一度も見たことがない方でも楽しめるのではないかと思いました。

【演目】伽羅先代荻 政岡忠義の段

【公演団体】俵津文楽

なお、大洲市ホームページによれば大谷文楽は、嘉永6(1853)年に淡路の人形芝居である吉田伝次郎一座が大谷村を巡業したことに端を発するそうで、巡業中に12代将軍家慶公の死去によって発せられた鳴物停止令(なりものちょうじれい)によって一座が解散した後、村に残った一部の座員が村の青年に人形の操り方を教えたのがはじまりだそうです。

【演目】傾城阿波の鳴門

巡礼歌の段 【公演団体】大谷文楽

皆さんも機会がありましたら、日本の古典芸能に触れてみてはいかがでしょうか。