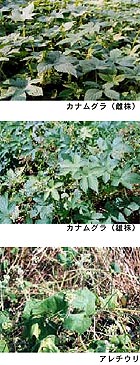

| ■カナムグラ群落 類似群落: ヤブガラシ群落・アレチウリ群落

|

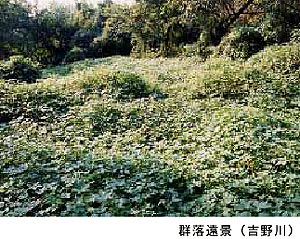

■識別ポイント 低水敷において一年草ツル植物のカナムグラが密生することで識別できる。カナムグラの葉は5 裂し、茎には小さなトゲがあることで他のツル植物と識別が可能である。なお、カナムグラはビールの苦みの原料となるホップと同じ仲間(同属)である。類似群落の優占種のヤブガラシ(多年草)は葉が鳥足状に5枚に分かれる。アレチウリ(一年草)は北米原産の外来植物で、葉の切れ込みは浅く、秋に細かく鋭いトゲをもつ実をつける。それぞれの植物は単独で大群落を形成する。 ■構成種 構成種は2 〜20 種程度、平均は9 種程度である。おもに、ヨモギ、ヒナタイノコズチなどヨモギクラスの種が多い。 ■成育立地の環境特性 1 年に1 回程度の比較的冠水しやすい富栄養な立地である。明るく裸地化した場所に先駆的に侵入・繁茂し、多種の侵入を妨げる。冠水頻度が少なくなり、立地が安定するとノイバラクラスの群落へ移行する。 ■生態的機能 カナムグラが密に繁茂するため、共存できる植物が少ない。大面積を占めるようになると、自然植生のオギ群落などにも覆いかぶさったりして悪影響を与える。また、アレチウリも成育が旺盛で、近年各地の河川で大面積で繁茂しており、在来の植生を衰退させるなどの影響を及ぼすので好ましくないといえる。なお、カナムグラは蝶類のキタテハの食草である。 ■隣接する群落 水辺側ではツルヨシ群落、ヨシ群落など、陸域側ではクズ群落、ノイバラ群落、堤防法面のチガヤ−ヒメジョオン群落などと隣接する。また、アカメヤナギ−ジャヤナギ群落などの樹林のギャップ(樹冠が欠けた場所)に形成されることもある。 ■四国での分布 大部分の河川で確認されており、縦断的な分布範囲も広い。なお、各河川でそれぞれの群落が出現しているが、植生図では各ツル植物群落がまとめられている場合も多い。そのため、下の分布はツル植物全体として捉えている。  ■保全上の留意点 各ツル植物が繁茂しすぎる場合には、種子ができる前に刈り取るなどの管理が必要になろう。カナムグラやアレチウリの結実期は秋である。 ■植物社会学上の位置づけ カナムグラの優占群落にはカナムグラ−アキノノゲシ群集があり、ヤブガラシ−カナムグラ群団、ヨモギオーダー、ヨモギクラスに位置づけられている。 |

|

|