川ナビ(川に関する情報)

肱川の情報や肱川に関する大洲河川国道事務所の仕事内容、川の楽しみなどを紹介。また、川のQ&Aも掲載しています。

令和4年5月16日 回答

これまで、大洲河川国道事務所等に寄せられました質問・意見に対し、回答を掲載します。

(回答日:令和4年5月16日)

Q41:現在の河川整備計画における整備計画目標流量6,200m3/sは、どのように検討されているのでしょうか?また、その計画におけるダムの効果量はどのくらいあるのでしょうか?

A41:・治水計画の検討内容、ダムの効果量については、こちらをご覧下さい。

Q42:河口の土砂掘削はなぜ計画されていないのですか?

A42:・肱川河口部においては、堆積による掘削のご要望があることは承知していますが、現状の断面で、河川整備計画の目標流量である平成30年7月洪水と同規模の洪水を安全に流下させることが可能であることから、河川整備計画においては河道掘削の予定はございません。

・引き続き、河道状況の把握に努め、今後の河床変動により支障が生じるような状況になれば、適宜、土砂の撤去や河床整正を実施します。

・肱川の河道掘削及び河道の維持管理については、こちらをご覧下さい。

Q43:山鳥坂ダムのダムサイトを上流に変更した理由はなんですか?

A43:・実施設計に向けて、ダムサイトやその周辺の地質構造をより詳細に確認する必要があると判断したため、高品質ボーリング等を行った結果、当初のダムサイト右岸下流部の「ゆるみ岩盤」と推測していた箇所は、大規模な「地すべり※1」であることが判明しました。

・この地すべりについては、大規模な地すべり対策が必要となり、事業費・工期への影響が大きいと考えられたため、ダムサイトを上流に変更することも視野にダムサイト上流の地質調査や地質構造、基礎地盤の強度の確認等を進め、ダムサイト及び事業費・工期の精査を実施したところです。

・その結果、両サイトともに、当初の計画時と比べ、貯水池全体の地すべり対策に加え、物価変動・消費税増等の社会的要因や平成30年7月豪雨等による災害、働き方改革等により、事業費・工期に影響があることが確認されました。

・具体的には、当初のダムサイトでダムを造った場合、事業費約1,600億円・令和20年度完成となる一方、変更したダムサイト(以下、「上流ダムサイト」と呼ぶ。)では、当初のダムサイトに比べ地すべり対策の規模が小さくできる等により、事業費約1,320億円・令和14年度完成となります。

・山鳥坂ダムの治水・利水の効果は変わらず、上流ダムサイトが事業費・工期の観点から優位になるため、ダムサイトを上流に変更することとなりました。

※1:上記の「地すべり」は、斜面の状態を表しており、詳細はQ44をご覧ください。

Q44:ゆるみと地すべりの違いはなんですか?

A44:・地質上、ゆるみも地すべりも、ともに過去から現在までの間に形成された斜面の状態を表すものになりますが、ゆるみは、切土後の応力解放や河川等の浸食を受けた後の重力に伴う変形によって、岩盤の割れ目が開いている状態の斜面をいいます。一方で、地すべりとは、土地の一部が地下水上昇や地震等の外力の影響を受けて、一定規模の範囲が滑動する可能性がある斜面をいいます。なお、現時点で安定していること等を、ボーリング孔等での計測を通じて確認しているところです。

・なお、ダムの建設等にあたっては、これらの地質に対してはいずれも、十分な地質調査と解析を行った上で、掘削などの対策等により、その箇所の安定性を確保した上で、施工を行っていくことになります。

Q45:当初のダムサイトと上流ダムサイトの地質の状況を教えて下さい。

A45:・実施設計に向けて、ダムサイトやその周辺の地質構造をより詳細に確認する必要があると判断したため、高品質ボーリング等を行った結果、当初のダムサイト右岸下流部の「ゆるみ岩盤」と推測していた箇所は、大規模な「地すべり」※1であることが判明しました。

また、ダムサイト上流の地質を調査した結果、全体的に良好である※2ことを確認しました。なお、ダムサイトを上流に移すことで、当初のダムサイト周辺の地すべりの対策が不要もしくは軽減されるなど、地すべり対策の規模が小さくできる等があります。

※1:「地すべり」は、斜面の状態を表す用語です。詳細はQ44をご覧ください。

※2:右岸の天端標高より高い位置で確認している「ゆるみ」については、法面の設計を工夫することで対応が可能と判断しています。

Q46:高品質ボーリングとはなんですか?

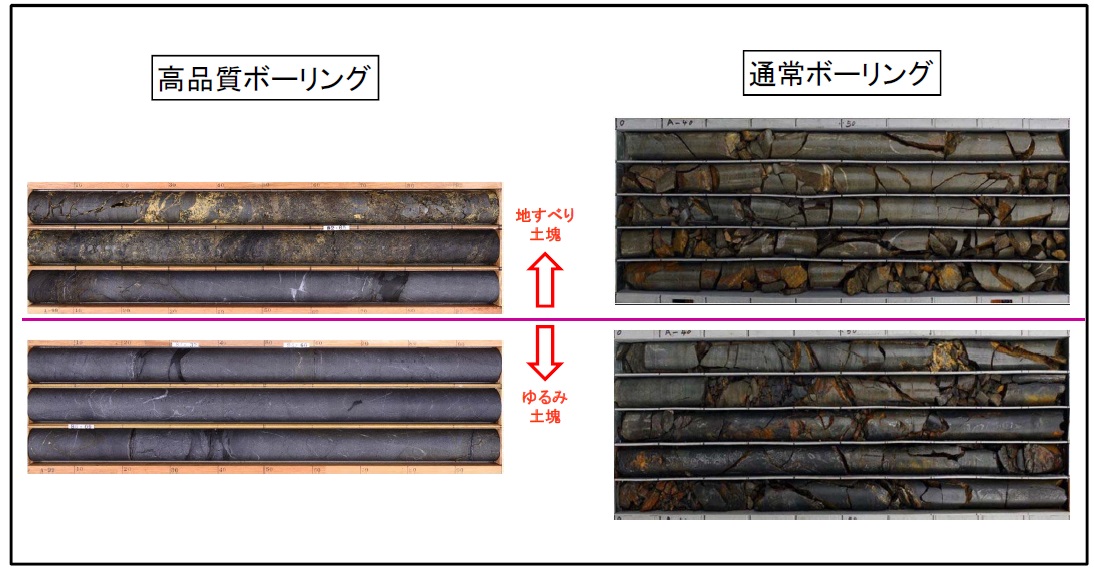

A46:・高品質ボーリングとは、ボーリング調査でコアを採取する際、軟質部等の土の細粒分の流出を抑制することによって、通常のボーリングと比べ、柱状のコア形状を原型に近い状態(乱れない状態)で採取する方法です。複雑な地質条件の場合は、高品質ボーリングの導入により、より正確な地すべり面の判断が可能となります。

※詳細はこちらにわかりやすく解説しています。

山鳥坂ダム周辺の地質帯は層状ではなく、乱雑に入り組んでおり、高品質ボーリングの導入により、地すべり面のより正確な判断が可能となります。

Q47:上流ダムサイトで予備放流方式をとることにより、何故、現サイトと同じ治水効果となるのですか?

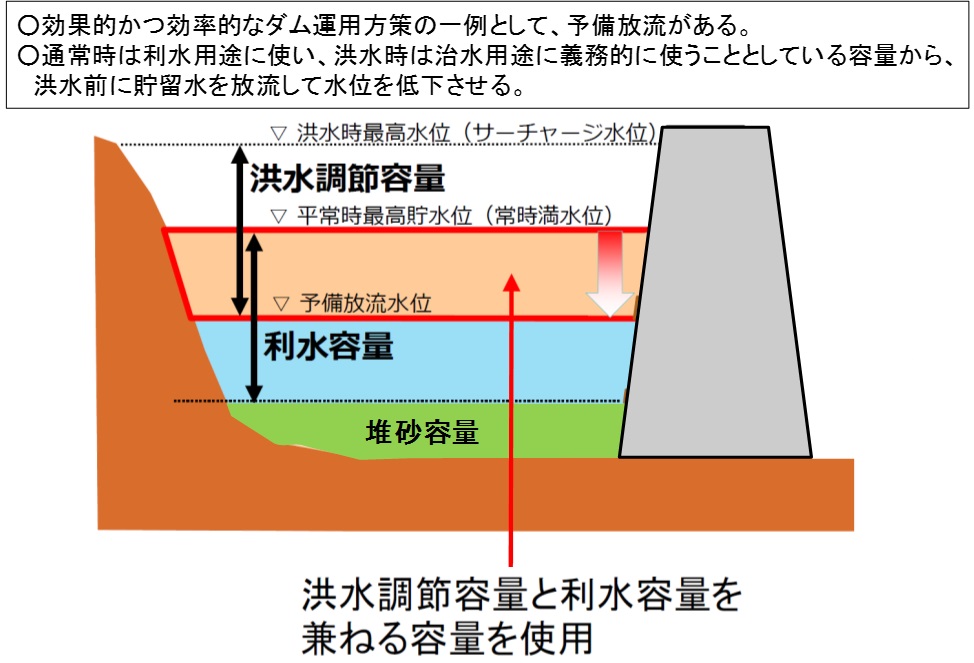

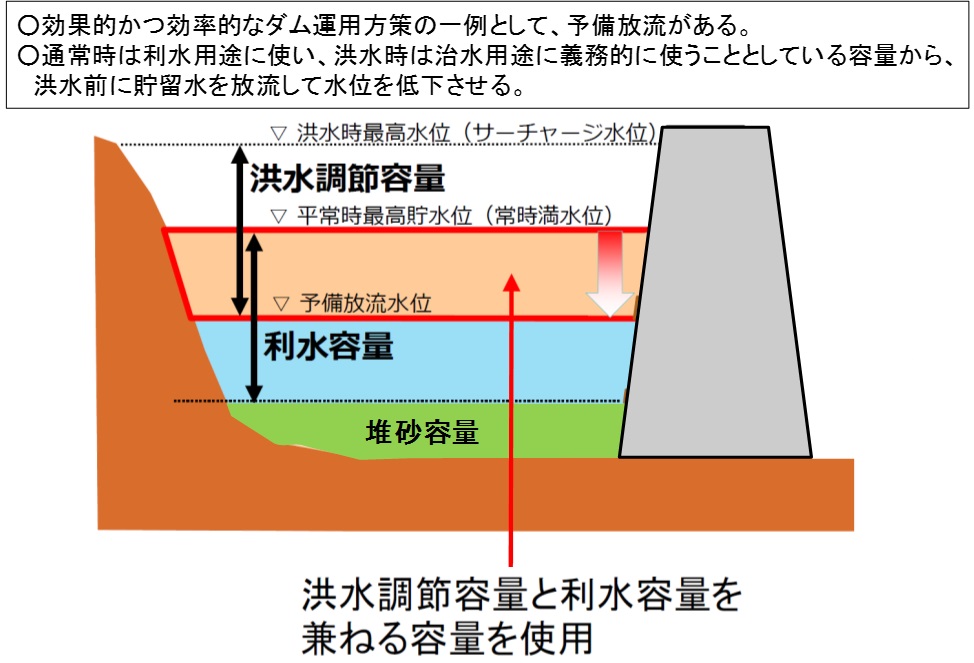

A47:・予備放流方式とは、貯水池への流入量が洪水量に達すると想定される場合に、一時的に貯水位を低下させることにより、必要な洪水調節容量を確保する方法です。

・上流ダムサイトでは、貯水池内に予備放流操作の障害となるような大きな地すべりが確認されないことから、予備放流方式の採用が可能となり、当初のサイトと同じ量の洪水調節容量を確保できます。

・したがって、上流ダムサイトに変更し、貯水池の容量が減りますが、当初のダムサイトと同じ治水効果を発揮することが可能です。

Q48:野村ダム改良事業の目的と内容はなんですか?

A48:・野村ダム改良事業の目的は、事前放流で確保した、肱川水系治水協定に基づく洪水調節可能容量を有効に活用することで、河川改修事業と相まって、野村ダム直下の西予市内において、平成30年7月洪水と同規模の洪水を安全に流下させることです。

・この目的の達成のため、野村ダム改良事業において、事前放流により低下させた低い貯水位を維持出来るように新たな放流設備を設置します。

・野村ダム改良事業や河川改修事業、鹿野川ダム、野村ダムの操作規則の変更等により、段階的に治水安全度を高めていきます。

・なお、設計にあたっては、施工中も含めたダム堤体の安全性の検討、耐震性能の照査を行います。また、工事中の環境への影響も低減できるよう努めると共に、モニタリング調査も実施しながら、できるだけの環境保全に努めてまいります。

・また、事業の内容等は、今後も必要に応じて工事説明会等の場でご説明してまいります。

・変更した操作規則については、ダム放流警報周知会の場、市の広報誌等も活用して流域の皆様にお知らせしてまいります。

Q49:既存の放流設備の敷高は、事前放流水位より低いので、既存のクレストゲートとコンジットゲートを活用すれば、事前放流で確保した洪水調節可能容量を有効に活用できるのではないですか?

A49:・野村ダムの既存放流設備の敷高は、事前放流で低下させた貯水位より低い位置にあります。しかし、貯水位が下がると放流設備からの放流量も小さくなるため、洪水初期に貯水位が上昇し、事前放流で確保した洪水調節可能容量を十分には活用できません。

※詳しくはこちらをご覧下さい。

・そこで、事前放流で確保した、肱川水系治水協定に基づく洪水調節可能容量を有効に活用するため、野村ダム改良事業により、事前放流により低下させた低い貯水位を維持出来るように新たな放流設備を設置します。

Q50:新しい放流設備により下流への流量が大きくなるのではないですか?また、緊急放流はなくなるのですか?

A50:・新しい放流設備は、洪水初期に事前放流で確保した洪水調節可能容量を有効に活用するために設置するものです。

・新しい放流設備ができた後も、操作規則等に基づき、所定の量がダム下流河川に流れます。

・したがって、新しい放流設備ができたがために、ダム下流河川の流量が急激に増えたり、ことさら大きな流量が流れたりすることはありません。つまり、洪水初期に河道から溢れるような大きな放流は行いません。

・また、緊急放流は、ダムが満水に近づくと放流量を流入量に近づける操作規則等に基づく操作ですが、新たな放流設備ができた後も、緊急放流の考え方は同じで、これまでと同様に、ダムが満水に近づくと緊急放流を実施する可能性があります。地元自治体からの避難指示等に従い、自らの命を守る行動をお願いします。