�m���여��̊T�v�i�����ҁj

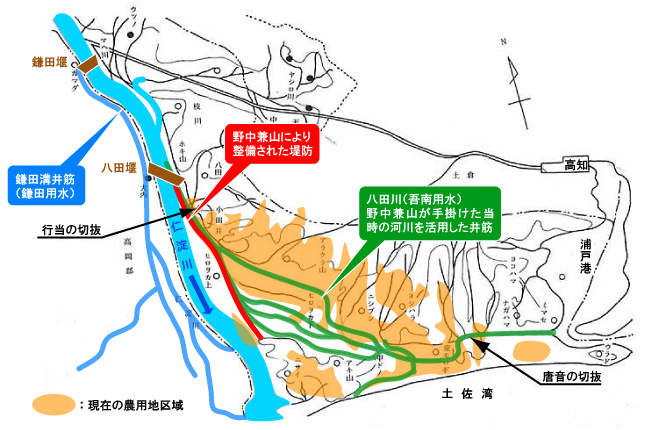

�m����{��̎������Ƃ́A�Â��͈��y���R���ɑ喼���@�䕔���e����h�H�����s�������ƂɎn�܂�܂��B

�]�ˎ���ɂ́A�ƘV�쒆���R���m���쉺���̗�����T�ˌ��݂̈ʒu�ɓ������A�ɖ쉺���ɒ���Ȓ�h�����܂����B����ɍ��E�݂ɍL����×������J������ƂƂ��ɁA���c������p���A���c�p�������݂��܂����B���̌�A�����ɓ��萅�h���Ƃ̎�̂��e�����Ɉڂ�A�ЊQ�ɂ�镜���ƒ�h�̉��L�����R�Ƃ̓����̒��ŌJ��Ԃ���Ă��܂����B

���a�ɓ���A�A�������^�����_�@�ɏ��a23�N�ɒ������Ƃɒ��肵�A���a21�N�Ɍ��������h���͂��߁A������h�A�g��썶�ݒ�h�̉��z�����s���Ă��܂������A���a38�N8���ɂ͓����̌v�������^�����������A�r��Ȕ�Q���������܂����B

���̂��߁A���a41�N�Ɍv����������A����������h�̐������s���ƂƂ��ɁA��n�_���̌��݂ɒ��肵���a61�N�Ɋ������܂����B�܂��A���a50�N8���ɂ͗p�Β�h�������̂��͂��߁A�x��g���A�F����A������ł͉͐쌃�r�ЊQ�����ʋً}���Ƃɍ̑�����A���̍ЊQ���_�@�ɖ{��ł������A�p�A�ߎ�A�V���A�X�R�̊e��h�H���Ȃǂ�����I�ɐi�݁A����܂ł̉��C�H���ɂ��A��������h���������Ă��܂��B

���݂̔��c�� |

���݂̌��p���H |

�@

�ߋ��̎�ȍ^��

���a38�N8���^���i�䕗��9���j

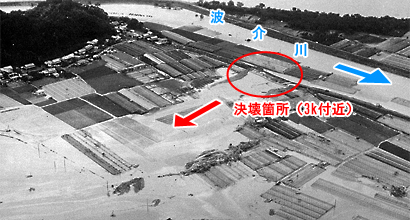

�x��œ�����Q�������B���ɉF����{�썇���_�t�߁A���݂Wk�t�߂̔��c�n��A�E�݂Pk�t�߂̐V���n�擙�ő�K�͂ȐZ����Q�������B

�y���s�����n��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��13,500m3/s |

|---|---|

| �Ɖ��S��i�ˁj | 3 |

| ����Z���i�ˁj | 1,569 |

| �����Z���i�ˁj | 289 |

���a50�N8���^���i�䕗��5���j

�{��̒�����h�̉z�����͂��߁A�g���E�ݗp�Βn��̒�h�̌���i��100m�j����œI�Ȕ�Q�����B�x��ł������×��������B

�y���s�p�Βn��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��13,500m3/s |

|---|---|

| �Ɖ��S�E����i�ˁj | 2,128 |

| ����Z���i�ˁj | 5,272 |

| �����Z���i�ˁj | 1,792 |

����17�N9���^���i�䕗��14���j

�m����{���g��쉈��ŁA�Z����Q�������B�y���s�A���t�쒬�̈ꕔ�Ŕ����߁B

�y���s�@�r�n��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��11,000m3/s |

|---|---|

| �Ɖ��S��i�ˁj | 1 |

| ����Z���i�ˁj | 74 |

| �����Z���i�ˁj | 105 |

����19�N7���^���i�䕗��4���j

�~��n�߂���̑��J�ʂ��A��n�_���㗬��390mm�A�m���쒆�����570mm�A�������510mm�ɒB�����B�y���s���ŁA����Z���E�����Z���ɂ��Ɖ���Q�������B

�y���s�����n��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��9,900m3/s |

|---|---|

| ����Z���i�ˁj | 14 |

| �����Z���i�ˁj | 52 |

����26�N8���^���i�䕗��12���j

�݉��~���ʂ������Ƃ����1,000mm����L�^�I�ȑ�J�ƂȂ����B4���Ԃ̗��敽�ύ~���ʂ́A�m���여���725mm�A�m���쒆�����809mm�A�m���쉺�����949mm���L�^�B������𒆐S�ɓ������A���̒����ŐZ���ɂ��Ɖ���Q�������B

���̒��}��n��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��6,700m3/s |

|---|---|

| ����Z���i�ˁj | 271 |

| �����Z���i�ˁj | 237 |

����26�N8���^���i�䕗��11���j

�݉��J�ʂ������Ƃ����900�o����L�^�I�ȑ�J�ƂȂ����B3���Ԃ̗��敽�ωJ�ʂ́A�m���여���530mm�A�m���쒆�����661mm�A�m���쉺�����541mm���L�^�B������𒆐S�ɓ������A���̒����ŐZ���ɂ��Ɖ���Q�������B

���̒����c�n��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��8,700m3/s |

|---|---|

| ����Z���i�ˁj | 59 |

| �����Z���i�ˁj | 240 |

�ߘa���N10���^��

�~��n�߂���̑��J�ʂ��A��n�_���㗬��70mm�A�m���쒆�����200mm�A�������220mm���L�^�B������̓y���s�A���̒��ł͐Z���ɂ��Ɖ���Q�������B

���̒��}��n��

| ���ʁi�ɖ�n�_�j | ��5,100m3/s |

|---|---|

| �Ɖ�����i�ˁj | 2 |

| ����Z���i�ˁj | 13 |

| �����Z���i�ˁj | 41 |

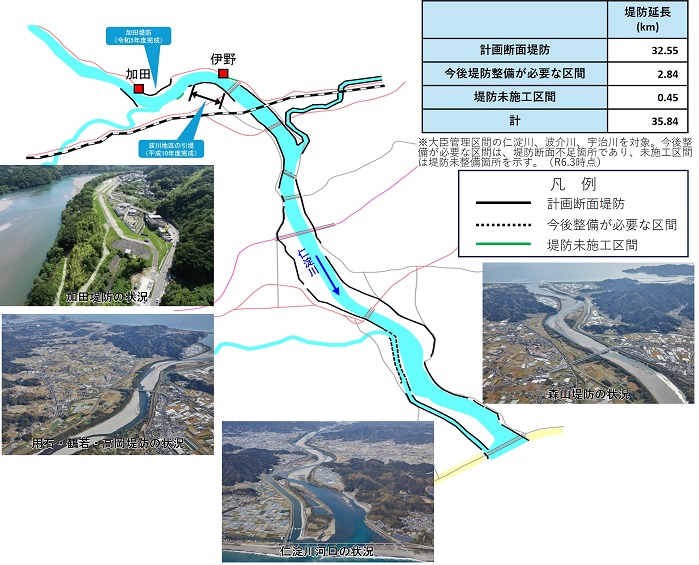

����܂ł̎�����i�m����{��j

���a38�N8���^���̔�Q���A�^�������̂��߂ɑ�n�_�������݂��܂����i���a61�N11�������j�B�܂��A���a50�N8���^�����_�@�ɖ{��ł������A�p�A�ߎ�A�V���A�X�R�̊e��h�H�����s����Ȃǎ�������I�ɐi�݂܂����B����܂ŁA����25�N12������̐m���쐅�n�͐쐮���v��i����28�N12���ύX�j�Ɋ�Â��ė����\�͂��s�����Ă���ӏ��̎��ؔ��̂�͓��@��A���̂ق��͌����̑�K�͒n�k�E�Ôg�������Ă��܂��B�܂��A�ߘa5�N8���ɂ͉��c��h���������܂����B

�@

��n�_���i���a61�N11�������j

| �_���� | ��n�_�� |

|---|---|

| �W���ʐ� | 688.9km2 |

| �ړI | �^������ |

| �s���肩���y�ѐ����p���̕⋋ | |

| ���d | |

| �^�� | �d�͎��R���N���[�g�_�� |

| �獂 | 96m |

| �璸�� | 325m |

| �������e�� | 6,600��m3 |

| �L�������e�� | 5,200��m3 |

| �^�����ߗe�� | 4,900��m3 |

�@

����܂ł̎�����i������E�F����E�g���j

������E�F����E�g���́A��������s�X�n�𗬂ꉈ��̕���͖{��̍^���ʂ��n�Ղ��Ⴍ�A�{�삩�痣���قǒႭ�Ȃ�n�`�ƂȂ��Ă���A�{��̔w���e�����č^�������o���ɂ����A�Â�����p�����������Q�ɔY�܂���Ă��܂����B

���a21�N�̓�C�n�k�ł͒n�Ղ��������Ă���A�r���\�͂����コ���邽�ߍ��m���ɂ��A�F��������H��h�������i�����H�j�����܂����B

���a50�N8���^���ł́A��œI�Ȕ�Q�������߁A�͐쌃�r�ЊQ�����ʋً}���Ƃ��̑����A�g��쐅��A����������H��������ƂƂ��ɔr���@��݂��܂����B

���a60�N�ɔg���͌��������Ƃɒ��肵�A����16�N�A17�N��2�N�A���̑�K�͂ȐZ����Q�������Ƃ��_�@�ɁA����19�N�x���g��쏰��Z�������ʋً}���ƂƂ��Ď��{���A����24�N5���ɉ^�p���J�n���܂����B

����5�N�ɉF����𒆐S�ɓx�d�Ȃ�Z�����A����Z�������ʋً}���Ƃ��̑����A�V�F��������H�̐����������{���܂����B

����26�N8���䕗��12���E��11���̐Z����Q���_�@�ɏ���Z�������ʋً}���Ƃ��̑����A�F����ł͉F����r���@��̃|���v���݂ɒ��肵�A�ߘa���N12���Ɋ����A������ł͐V����������H�̌��݂ɒ��肵�A�ߘa6�N3���Ɋ������܂����B

�@

������̑�

�h�������i�����H�j

��C�n�k�ɂ��n�Ւ����̂��ߔr���\�͂��ቺ�B�r���\�͂����コ���邽�ߕ����H�g���l�������݂��܂����B

�@

����������H

���a50�N8���^����Q���A�͐쌃�r�ЊQ�����ʋً}���Ƃ��̑��B�Z����Q�̌y����}�邽�ߕ����H�g���l�������݂��܂����B

�@

�V����������H

����26�N8���^����Q���A����Z�������ʋً}���Ƃ��̑��B�Z����Q�̌y����}�邽�ߕ����H�g���l�������݂��܂����B

�@

���Ԓ����r�A�n�z�����r

�]�����V���r�@�\���ʂ����Ă������n�т𗘗p���A�����͓��̕��S�y����}�邽�ߒ����r�����܂����B

�h�������i���m���j |

����������H�E�V����������H |

�n�z�����r�i���m���j |

���Ԓ����r�i���m���j |

�@

�F����̑�

�F��������H

��C�n�k�ɂ��n�Ւ����̂��ߔr���\�͂��ቺ�B�r���\�͂����コ���邽�߁A�����H�g���l�������݂��܂����B

�@

�F����r���@��i���݁j�^���������H

���a50�N8���^���œ����̌v��K�͂���^�����������A�͐쌃�r�ЊQ�����ʋً}���Ƃ��̑��B�F����̐Z����Q�̌y����}�邽�߁A�F����r���@��݂���ƂƂ��ɑ��������H�i���m���j�����݂��܂����B

�@

�F����r���@��i���݁j�^�V�F��������H

����5�N��5�x�Z�����铙�̔�Q���A����Z�������ʋً}���Ƃ��̑��B�F����̐Z����Q�̌y���E������}�邽�߁A�r���@��݂���ƂƂ��ɐV�F��������H�����݂��܂����B

�@

�F����r���@��i���݁j

����26�N8���^���ʼn͐쌃�r�ЊQ�����ʋً}���Ƃ�A����Z�������ʋً}���Ƃɂ����đ��݂��ꂽ�r���|���v�̎{�K�͂�����^���ƂȂ�r��ȐZ����Q�������������Ƃ��A����Z�������ʋً}���ƂƂ��Ĕr���@��݂��܂����B

�@

�F��������H�i���m���j |

�F����r���@�� |

�V�F��������H |

�@

�g���̑�

�g��쐅��

�g��쐅��@�y�t���h�~����z

����̕���́A�{��̍^���ʂ��n�Ղ��Ⴍ�{��̔w���e�����A�^���ȂǂŐZ����Q���p�����Ă��܂��B

�����̐Z����Q���������邽�߁A�t���h�~�̂��߂̔g��쐅���ݒu���A�m����{�삩��̋t����h�~���܂����B

�@

�g���͌���������

�m���삩��̋t���̉e����h�~���邽�߁A�g��썇���_���͌��܂ŕt���ւ����A�^�������S�ɗ��������邽�߂̔g���͌��������Ƃ����{���܂����B

�@