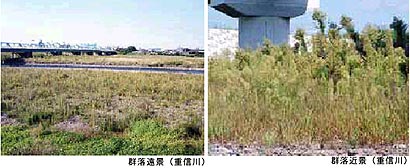

■ヒメムカシヨモギーオオアレチノギク群落

|

■識別ポイント 低水敷の砂礫質の立地で、ヒメムカシヨモギまたはオオアレチノギクが優占することにより識別できる。この2 種は非常によく似ており、混生して群落を形成する。いずれも越年草(冬型一年草)であり、群落高は1 〜2m 程度に達する。 ■構成種 構成種は数〜15 種程度、平均は10 種程度である。メヒシバ、コマツヨイグサ、コセンダングサなどの夏型および冬型の一年草の出現頻度が高いほか、ヨモギなどの多年草も出現する。 ■成育立地の環境特性 年に1 〜数回程度冠水するような砂礫地であり、冠水などの攪乱により持続している。また、整備などにより生じた裸地にもよく成立する。前者の環境は、本来、砂礫河原の代表的な自然植生であるヨモギ−メドハギ群落(後述)が成立する立地である。しかしながら、立地の富栄養化や人為的な攪乱、影響を強く受けているために、ヨモギ−メドハギ群落が退行したものと考えられる。 冠水頻度が低下し、さらに富栄養な土砂が堆積していくとヨモギクラスの雑草群落からノイバラクラスの群落へ遷移すると考えられる。 ■生態的機能 帰化植物群落であり、自然性は低い。 ■隣接する群落 水辺側ではヤナギタデ−オオイヌタデ群落、ツルヨシ群落など、陸域側ではヨモギ群落、セイタカアワダチソウ群落、クズ群落、ノイバラ群落などと隣接する。 ■四国での分布 吉野川、那賀川、四万十川で確認されている。吉野川では広範囲で確認されている。  ■保全上の留意点 河原に発達する場合は、潜在的には自然植生であるヨモギ−メドハギ群落が成立すると考えられる。そのため、治水上特に支障がないときはそのまま残し、自然植生へ移行されることが考えられる。 ■植物社会学上の位置づけ 群集レベルでの位置づけはなされていないが、上級単位としてはザクロソウ−カヤツリグサ群団、ツユクサオーダー、シロザクラスにまとめられる。 |

|

|