四国三郎・吉野川 概要

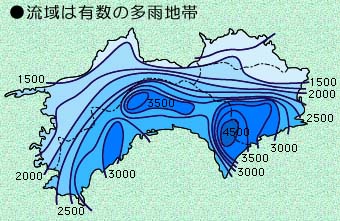

吉野川は、四国西部に位置する高知県吾川郡いの町の瓶ケ森(標高1,897m)にその源を発し、四国中央部を四国山地に沿って東に流れ、敷岩で穴内川と合流した後、豊永から北に向きを変えて四国山地を横断し、銅山川、祖谷川などをあわせて徳島県池田において再び東に向かい、岩津を経て徳島平野に入り、大小の支川を合わせながら第十堰地点で旧吉野川を分派して紀伊水道に注いでいます。その流域は四国4県、12市15町1村にまたがり幹川流路延長は194km、流域面積は3,750km2で、四国全体の約20%にあたる広さを占めており、四国第一の河川であるばかりでなく、利根川の「坂東太郎」、筑後川の「筑紫次郎」と並び、「四国三郎」と称される日本でも有数の大河川です。

吉野川データ

- 流路延長 194km

- 流域面積 3,750km2

- 流域内人口 約640,000人

吉野川治水史

吉野川は、計画の洪水流量が毎秒24,000tと全国一の規模であることに代表されるように、洪水の規模が非常に大きいことから、昔から、流域住民は、洪水による悲劇的な被害を被り続けてきました。一説によると、藩政時代は洪水が運ぶ肥沃な土砂による「阿波藍」の栽培が重要であったため、無堤策が取られ、治水工事はほとんど行われず、住民は小さな「掻き寄せ堤」を作って身を守るしかなかったといいます。明治時代に入って藍栽培の衰えとともに、安全な生活を求める住民の声が高まり、オランダから招いたデレーケ技師の治水論などを受けて、明治40年に国による本格的な治水事業に着手しました。これを第1期改修工事といい、岩津から下流の築堤工事を主体に行い、昭和2年までの間にほぼ現在の堤防が形作られました。

また、第十堰より下流の吉野川本川の開削・拡幅工事、第十樋門の建設による旧吉野川の締切りが行われて吉野川下流部がほぼ現在の姿になりました。

戦後、昭和24年より、第2期改修工事が始まり堤防の補強などが行われました。

昭和40年に新たに岩津~池田間が建設省の管理区間となり、無堤部の築堤工事を主体に事業を行っています。

近年では、支川の洪水が排水できず発生する浸水が頻発し、重要性の高い箇所から順次排水ポンプの建設を行っています。

旧吉野川では、昭和50年~51年にかけて建設省の管理となり、無堤部の築堤工事を主体に事業を行っています。

吉野川改修年表

| 1672年 | 第十から姥ケ島間に幅6間(11m)の水路(別宮川)を開削(現在の吉野川) |

| 1752年 | 第十地点に幅7間-12間、長さ220間の堰(第十堰)を完成 |

| 明治18年 | 国直轄による低水路工事に着工 |

| 40年 | 吉野川第一期改修工事に着手(~昭和2年) ●岩津より下流の堤防の締切りと別宮川(第十堰下流の吉野川)改修 ●善入寺島の全島買収調印(明治45年) |

| 昭和22年 | 第一期改修箇所の補修始まる |

| 24年 | 吉野川第二期改修工事に着手 ●既設堤防の補強・補修など ●堤防の新設・拡築など |

| 40年 | 一級水系に指定 吉野川水系工事実施基本計画策定 ●池田~岩津間直轄改修着手 ●堤防の新設・拡築、内水対策、高潮対策など。 |

| 46年 | 祖谷川・南小川の直轄砂防事業に着手 吉野川砂防工事事務所設置 |

| 50年 | 旧吉野川の直轄改修始まる |

| 57年 | 吉野川水系工事実施基本計画改定 |

| 60年 | 吉野川治水百年記念事業 |

| 61年 | 角ノ瀬放水路工事着手 |

| 平成2年 | 吉野川水系河川環境管理基本計画策定 |

| 3年 | 角ノ瀬放水路完成 第十堰建設事業着手 |

| 12年 | 第十堰可動堰化白紙 |

| 17年 | 吉野川水系河川整備基本方針策定 |

| 21年 | 吉野川水系河川整備計画策定 |

デレーケ堰(大谷川)

吉野川の治水計画を最初に立案したデレーケの足跡がしのばれる砂防堰堤が脇町に残されています。

第十樋門(吉野川)

第十樋門は、旧吉野川への洪水をカットし、利水のための流量のみを流す 目的で大正12年に建設されました。

水害の歴史をきざみ続けてきた吉野川。

幾度となく人々の暮らしを飲み込み、流し去りました。

吉野川は、古くからたびたび大水を出し、 沿川住民の暮らしをおびやかしてきました。

例えば藩政期、享保7年(1722)大洪水 では「蜂須賀家記」に”人家流失、死者多数”と記されています。

その後、明治から大正、昭和へと治水対策が着々と進められてきましたが、いまだ十分な対策が完了しておらず、今日でも幾度となく多大な被害を被っています。

幾度となく人々の暮らしを飲み込み、流し去りました。

吉野川は、古くからたびたび大水を出し、 沿川住民の暮らしをおびやかしてきました。

例えば藩政期、享保7年(1722)大洪水 では「蜂須賀家記」に”人家流失、死者多数”と記されています。

その後、明治から大正、昭和へと治水対策が着々と進められてきましたが、いまだ十分な対策が完了しておらず、今日でも幾度となく多大な被害を被っています。

●12号台風で破堤寸前の

吉野川

林町(現在の阿波町)

北岸(昭和29年9月14日)

●濁流の吉野川・岩津付近(昭和29年9月14日)

吉野川

林町(現在の阿波町)

北岸(昭和29年9月14日)

●濁流の吉野川・岩津付近(昭和29年9月14日)

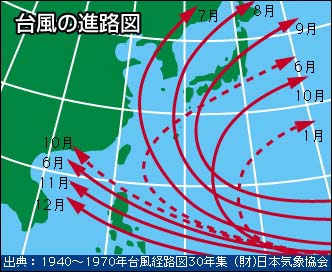

どうして暴れ川に?

災害を多発させる自然の脅威。