| 地蔵が高いところほど、土地は低い |

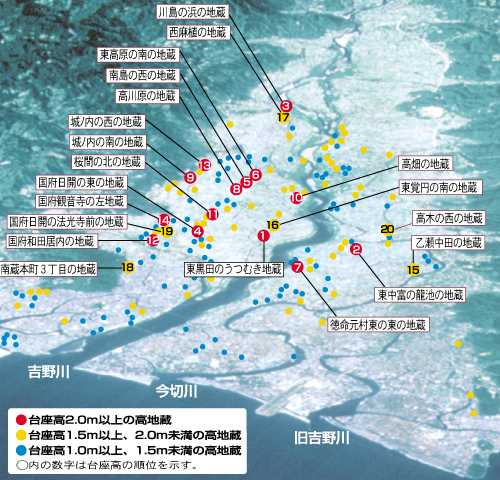

| 吉野川流域に点在する高地蔵。数ある高地蔵の中で最も高いのは、国府町東黒田の「東黒田のうつむき地蔵」です。全高4.19m、台座までは約3mもあります。次いで藍住町東中富の「東中富の龍池の地蔵」で、全高3.82m、台座高2.89m。三番目に高いのが、全高3.72m、台座高2.67mの川島町川島城山「川島の浜の地蔵」です。 調査した高地蔵それぞれの位置を、地球観測衛星ランドサットの撮影写真に落とし込んでみると、中流部の低平地に多くの高地蔵があり、台座高も高いものが多いことが分かります。なぜか、第十堰の周辺に多く集まっています。 高地蔵が暴れ川の洪水遺産だとすれば、これは当然の結果なのかもしれません。土地が低く、被害が大きかったと思われる場所の高地蔵は、必然的に台座が高くなります。そして、被害が大きかったからこそ、沢山の高地蔵が建立されたと考えることができます。 |

| 先人の心映す高地蔵の洪水ハザードマップ |

| ランドサットに落とし込んだ高地蔵マップは、過去の水害状況を克明に表わしています。高地蔵が高ければ高いほど、その地区の水害は大きかったことになります。ランドサット上に点在する高地蔵の印は、「洪水ハザードマップ」に他なりません。 高地蔵は、洪水から地蔵尊の像を守ろうとする先人たちの信仰心によって生まれました。しかし、それだけではありません。身近な高地蔵に供花・供物を捧げ、祀ることによって、毎日の暮らしの中でいつも洪水の恐ろしさを忘れることなく、水防への心構えをしていたのです。そして、将来、吉野川が破堤、氾濫した場合の危険性を子々孫々に伝えたいという願いが込められていたのかもしれません。 高地蔵は、四国三郎・吉野川と闘い、共に生きた先人たちが水の危険性を、伝承してきた無形の文化なのです。 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ■高地蔵 台座高と全高比べグラフ |

|