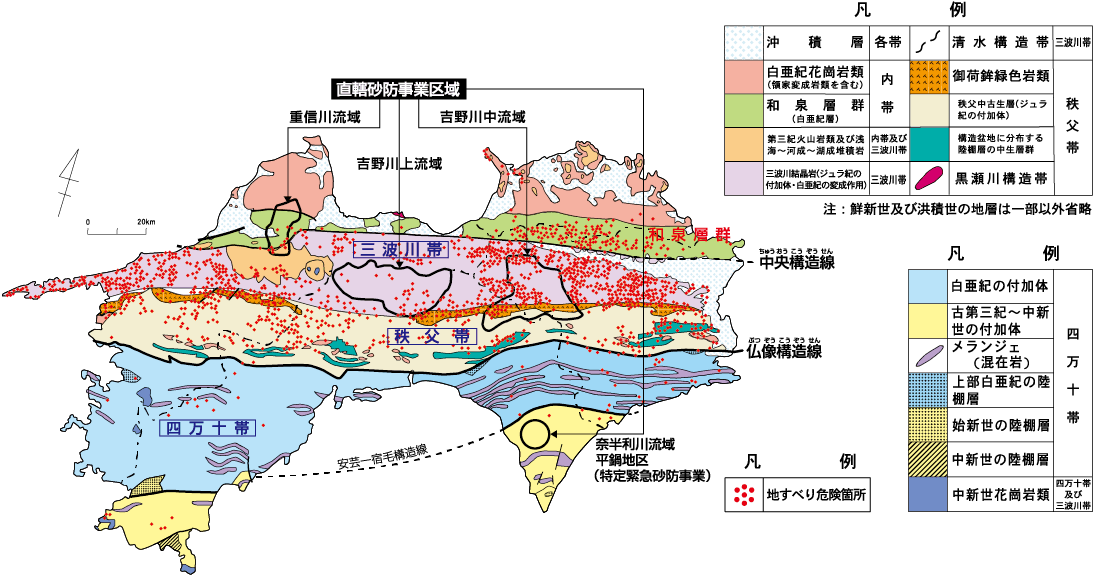

吉野川流域には、中央構造線など大規模な構造線が東西に走り、北から和泉砂岩層、三波川帯、秩父古生層と3つの異なる地質帯が分布しています。

構造線の影響を受け、地質は複雑かつ脆弱で、崩壊や地すべりの要因となっています。なかでも南小川、祖谷川の上流部は、全国でも有数の破砕帯地すべり、および崩壊の多発地となっています。

流域南部を走る中央構造線により、地質は南北に区分されます。その北側は古生層とそれらを貫く花崗岩および中生層の和泉層群、南側は結晶片岩とそれを不整合に被う第三紀層の石鎚山層群が分布しています。中央構造線の影響を受けて複雑な地層を成し、崩壊密度の高い地質となっています。水源山地から流出した崩壊土砂は河道に堆積しており、大出水時には下流に相当な被害をもたらす恐れがあります。

四国の地質および地すべり分布

出典:「甲藤次郎編」の四国の地質図に地すべり分布を加える

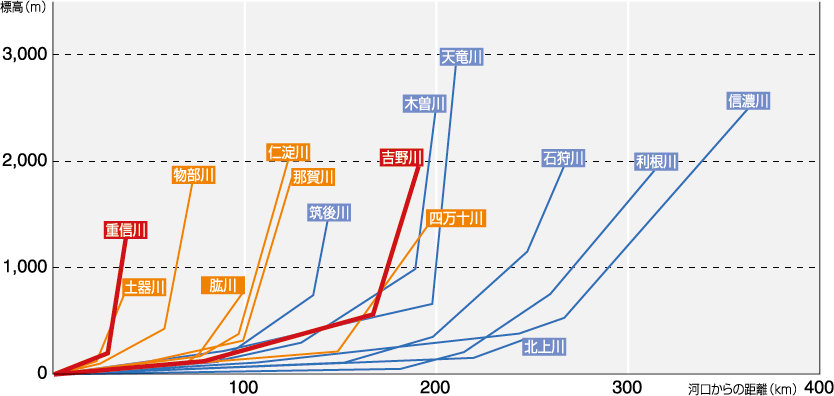

吉野川の上・中流域は、急峻な山岳が東西に連なる中を流れる急流河川で、激しい浸食を繰り返しながら造った深い渓谷は、景勝地であると同時に土砂災害の主要原因となっています。

重信川は流路の短い河川ですが、水源地域は1,000m級の山稜が連なっています。この急峻な地形を流れ下る重信川は日本有数の急流河川で、これまでにも数多くの土砂災害を引き起こしてきました。

主要河川の河床勾配比較

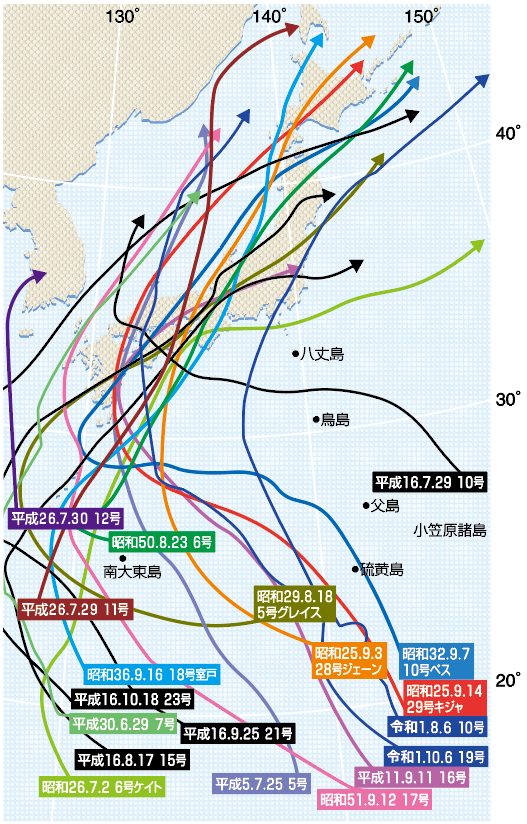

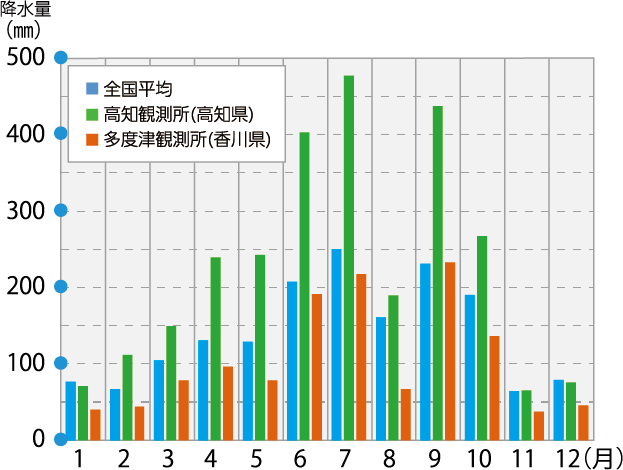

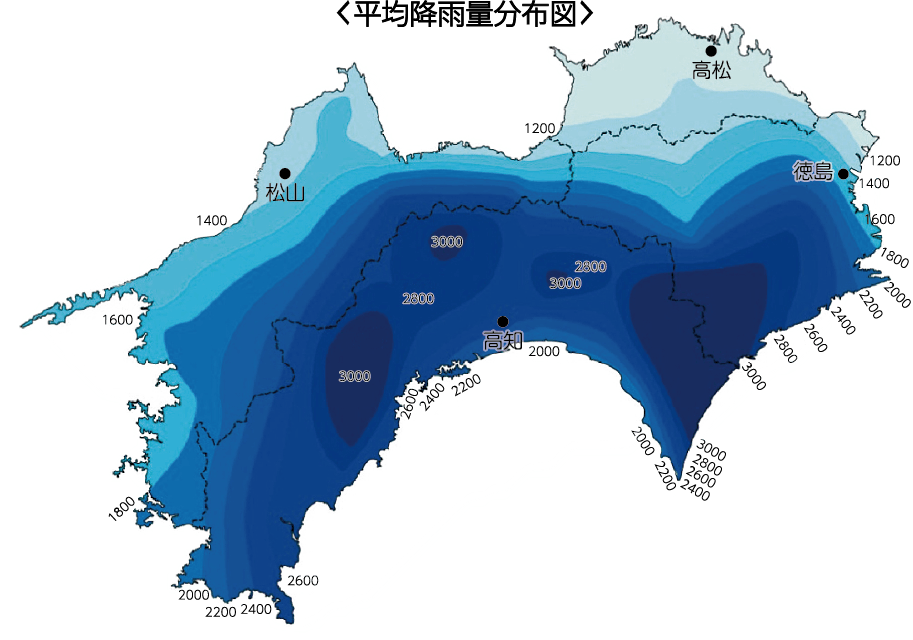

吉野川および重信川流域における降雨は、梅雨期の6月と台風期の7~9月に集中しています。特に四国山地の南側は台風の進路にあたっているため、吉野川上流域では日降雨量が500mmに達することもあり、年降雨量は2,500~4,000mmにもなる全国有数の多雨地帯です。

主な台風経路

参考)気象庁:台風経路図を元に作成.

https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html,

参照2021-03-01

近5ヶ年(2016-2020年)月別平均降水量

全国平均は、気象庁が、長期間にわたって観測を継続している

全国51地点の気象観測所の降水量データから求めた

四国の平均降水量

アメダス平年値 単位:mm

統計期間:(1981年~2020年)

を元に作成

過疎化が進行している四国山地の中でも、吉野川中・上流では、特に若年層の人口減少傾向が顕著になっています。

過疎化の進行

出典:国勢調査

高齢化の進行

出典:国勢調査

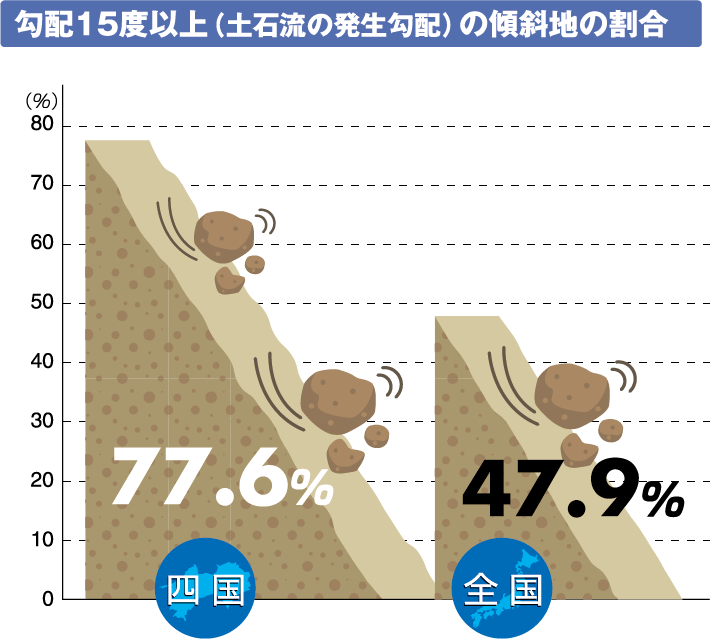

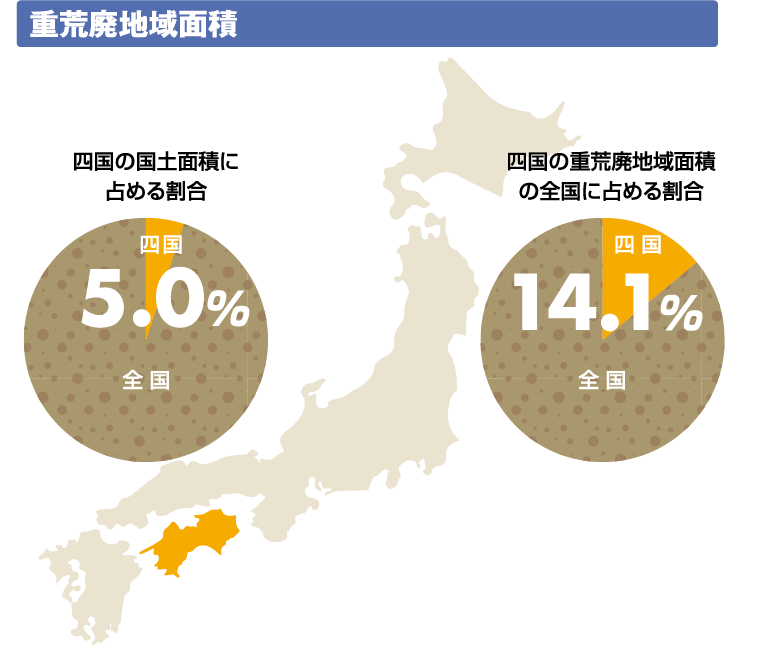

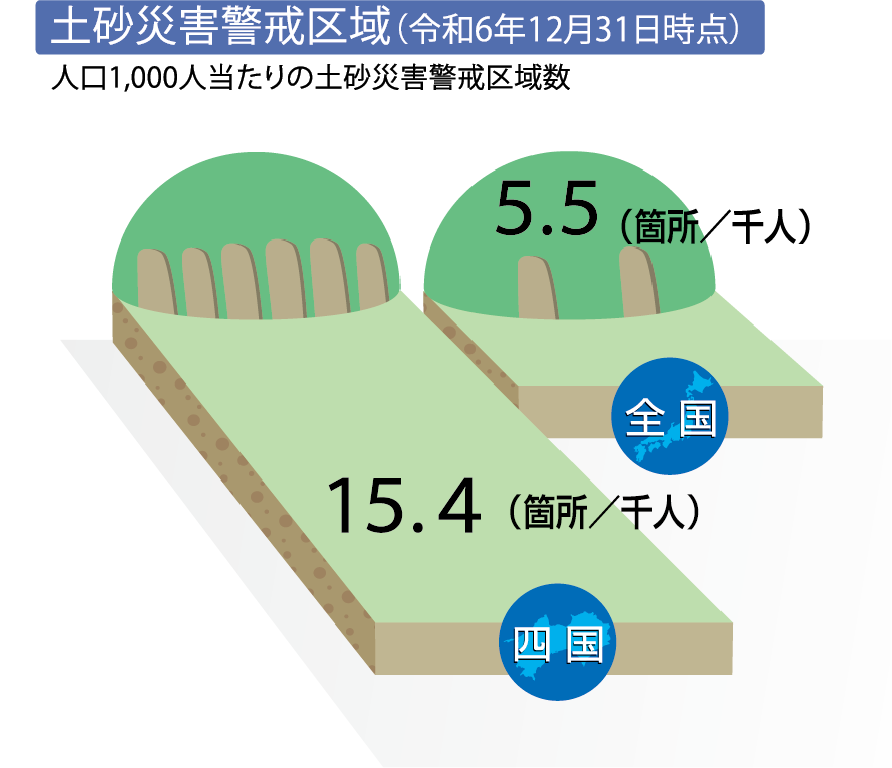

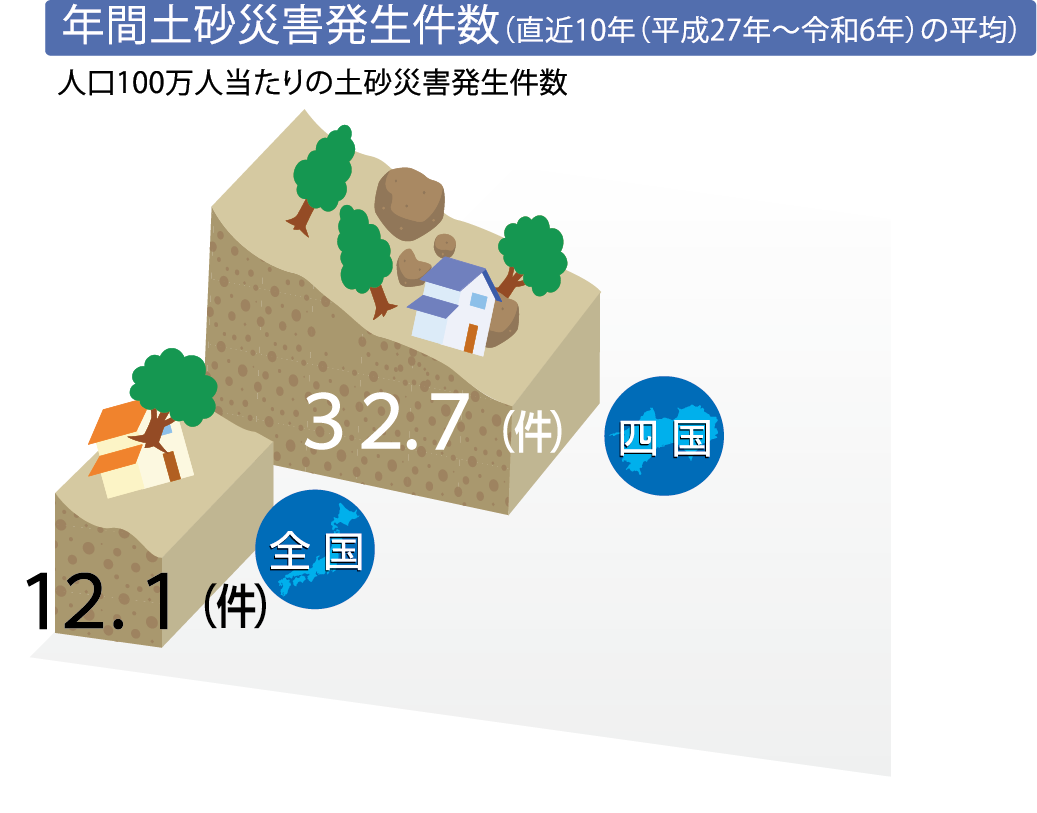

四国の地質は、中央構造線などの影響を受けて脆弱であるため、重荒廃地域面積の割合が極めて高いものになっています。

また、地形も急峻で、加えて台風の常襲地帯であり、豪雨災害を受けやすい条件を備えています。

最近の土砂災害発生件数も全国平均値を大幅に上回っており、土砂災害の危険度の高さを示しています。

過去に発生した土砂災害については、こちらをご覧ください。

出典:データブック四国(H14年度版)

出典:砂防便覧(H26年度版)により算出

出典:都道府県別土砂災害危険箇所

総務省統計局令和2年度国勢調査により算出

出典:国土交通省砂防部調べ

総務省統計局令和2年度国勢調査により算出