地震津波対策 那賀川での地震津波対策 ─ 国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所

[ 備えるべき地震・津波 | 那賀川河川事務所の取り組み | 具体的な対策 1) 堤防整備 | 2) 水樋門対策| 環境保全の取り組み ]

備えるべき地震・津波

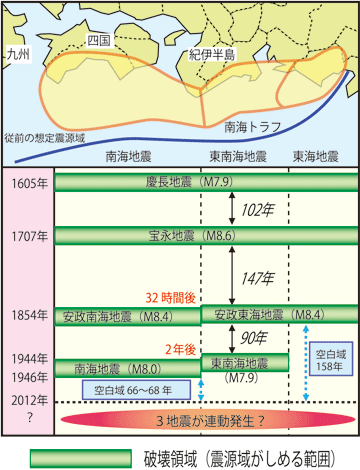

【東南海・南海地震】

東南海・南海地震は、おおむね100〜150年の間隔で発生しており、21世紀前半での発生が懸念されています。

【南海トラフの巨大地震 (三連動地震)】

東海地震、東南海・南海地震の3地震が連動して発生することを想定した地震です。

南海トラフの巨大地震(三連動地震)対策の必要性

○東海地震

東海地震の想定震源域では、概ね100〜150年の間隔で大規模な地震が発生しているが、東南海地震(1944)でひずみが解放されず、安政東海地震(1854)から158年間大地震が発生していないため、相当なひずみが蓄積されていることから、いつ大地震が発生してもおかしくないと言われている。

○東南海・南海地震

概ね100〜150年の間隔で発生しており、今世紀前半での発生が懸念されている。

東海地震、東南海・南海地震、それぞれ個別に対策が進められてきた。

東海地震対策大綱 : 平成15年5月 中央防災会議決定

東南海・南海地震大綱 : 平成15年12月 中央防災会議決定

今後10年程度経過した段階で東南海地震が発生していない場合には、東海地震対策と合わせて本大綱を見直す

![]() 内閣府資料「東海地震、東南海・南海地震対策の現状について」をもとに作成

内閣府資料「東海地震、東南海・南海地震対策の現状について」をもとに作成

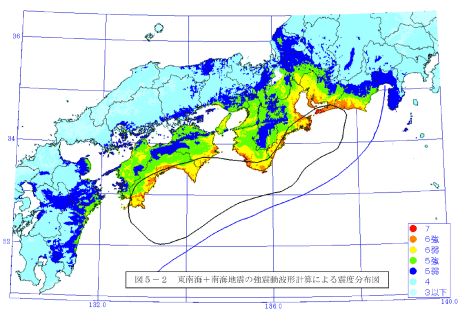

東南海+南海地震の震度分布図

![]() 中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会(第16回)資料」より

中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会(第16回)資料」より

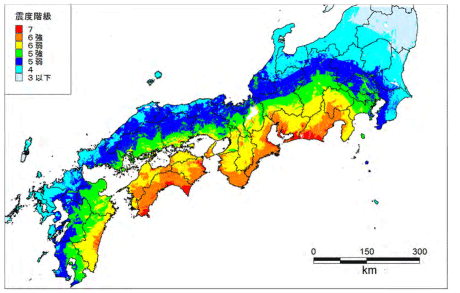

南海トラフの巨大地震による最大クラスの震度分布

南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告)

![]() 資料「強震断層モデル編 -強震断層モデルと震度分布について-」より

資料「強震断層モデル編 -強震断層モデルと震度分布について-」より

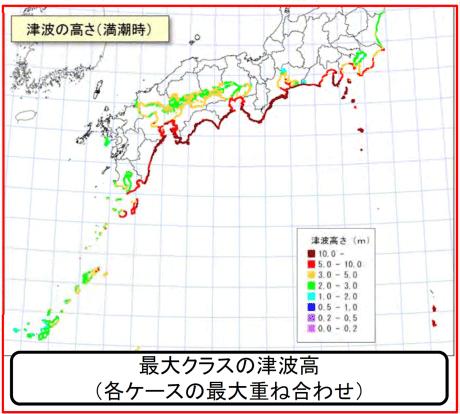

南海トラフの巨大地震による最大クラスの津波高(分布地図) <満潮位>

南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告)

![]() 内閣府記者発表資料「南海トラフの巨大地震による最大クラスの津波高(分布地図) <満潮位>」より

内閣府記者発表資料「南海トラフの巨大地震による最大クラスの津波高(分布地図) <満潮位>」より

徳島県浸水想定

徳島県は、平成24年8月29日に国が公表した「南海トラフの巨大地震」の震源モデルをもとに、県管理河川や最新の地形データ等を加えた徳島県の最終的な「津波浸水想定」を作成しています。

この「津波浸水想定」は、「発生頻度は極めて低いものの、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波」を対象としています。

那賀川河川事務所の取り組み

東日本大震災を踏まえ、河川の津波対策にあたっては、二つのレベルの津波を設定し、それぞれに応じた対策を行っていくこととなております。これに従い、堤防、水樋門等を整備するとともに、必要な事項については関係機関との連携や調整を図りながら、地震・津波対策を進めていきます。

| 設定レベル | 発生頻度・想定する地震 | 考え方 |

|---|---|---|

| レベル1 「施設計画上の津波」 |

概ね数十年から百数十年に 一回程度の頻度で発生する津波 *東南海・南海地震を想定 |

“防護" 施設計画上の津波に対しては、海岸における防御と一体となって河川堤防、津波水門等により津波災害を防御する |

| レベル2 「最大クラスの津波」 |

概ね数百年から千年に一回程度の頻度で発生し、影響が甚大な最大クラスの津波 *東北地方太平洋沖地震が相当、南海トラフ巨大地震を想定 |

“減災" 施設対応を超過する事象として扱い、津波防災まちづくり等と一体となって減災を目指す |

![]() 参考 国土交通省 河川津波対策検討会・平成23年度 国土交通省白書・中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」

参考 国土交通省 河川津波対策検討会・平成23年度 国土交通省白書・中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」

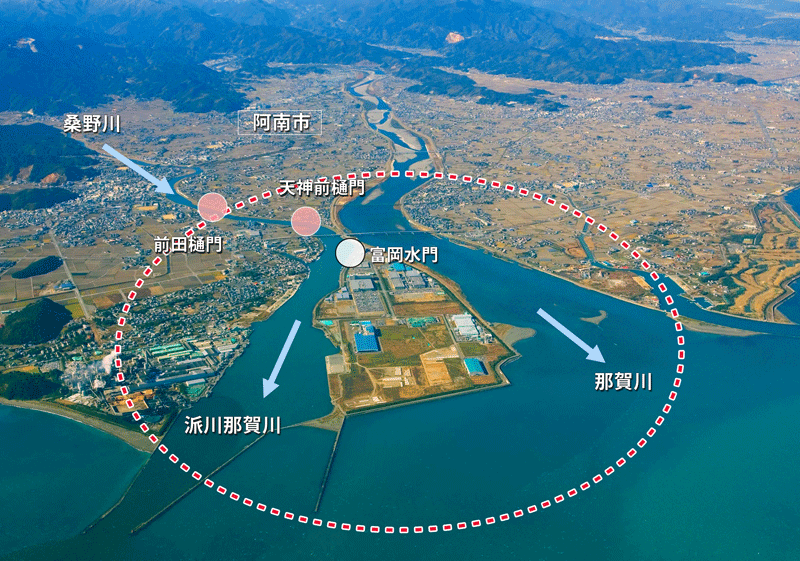

具体的な対策

東日本大震災では、多くの堤防が液状化により沈下しました。その後、来襲した巨大津波により堤防は破壊され、多くの生命・財産が失われる甚大な被害となりました。これらの教訓を踏まえ、今後発生すると想定されている東南海・南海地震等へ備えるため、那賀川、派川那賀川、桑野川の河口部において、堤防の嵩上げ、耐震・液状化対策及び水樋門の遠隔操作化・自動化を実施します。

![]() 堤防の嵩上げ・液状化対策

堤防の嵩上げ・液状化対策 ![]() 耐震化施工済み

耐震化施工済み ![]() 自動化・遠隔操作化施工済み

自動化・遠隔操作化施工済み

富岡水門

天神前樋門

前田樋門

1) 堤防整備

●設計津波高

堤防整備を進めるにあたり、「施設計画上の津波」(レベル1津波)となる設計津波高を設定します。

設計津波高の設定では、過去の被災時の痕跡データや今後想定される津波群をシミュレーションした高さを参考にします。

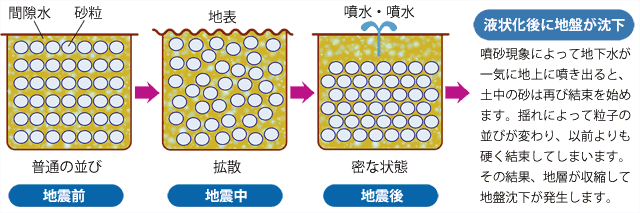

●液状化現象

東日本大震災で確認された地盤の液状化による堤防の沈下は、那賀川でも想定されます。液状化による土層の変化を考慮した解析からは、現在の堤防が沈下した場合、「施設計画上の水位」を下回る箇所があることが分かりました。

このことから、対策として堤防を嵩上げするとともに、必要箇所における地盤の液状化対策として、サンドコンパクションという工法を用いて、地盤そのものの改良を進めています。

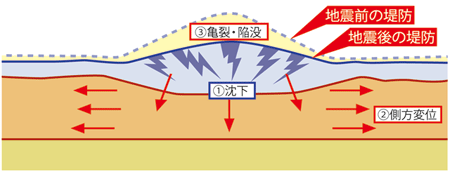

○液状化現象

液状化層の剛性・強度が低下

① 沈下

堤防自身の重さにより液状化層がつぶれ、沈下する。

② 側方変位

沈下により押された液状化層の土は、側方に変形し押し出される。

③ 亀裂・陥没

堤防は両側へ引っ張られるため、亀裂が発生する。

地震による地盤の液状化により堤防が沈みます。

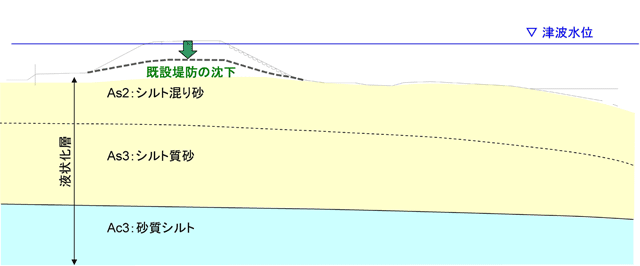

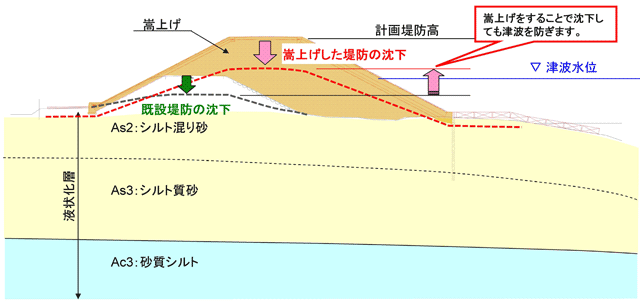

① 嵩上げによる防護

液状化の影響により堤防が沈下し、「施設計画上の津波」(レベル1津波)を防ぐことができない箇所が生じます。既設堤防を嵩上げすることにより、液状化で堤防が沈下しても「施設計画上の津波」(レベル1津波)を防ぎます。

(イメージ図)

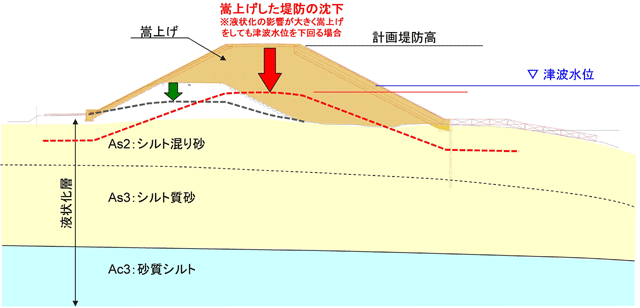

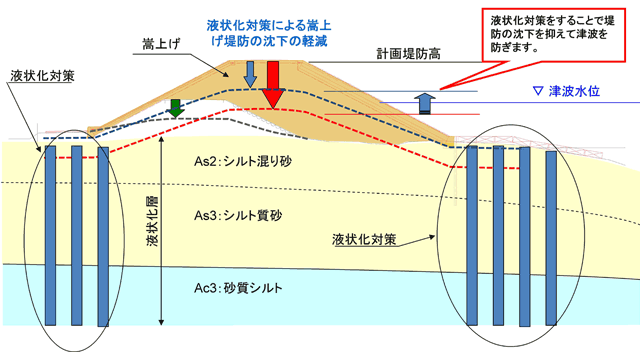

②液状化対策による防護

液状化の影響が大きな箇所では、既設堤防を嵩上げしても「施設計画上の津波」(レベル1津波)を防げないことが想定されます。そのような箇所では、液状化対策をすることにより堤防の沈下を抑え、嵩上げとあわせて堤防の高さを維持して「施設計画上の津波」(レベル1津波)を防ぎます。

(イメージ図)

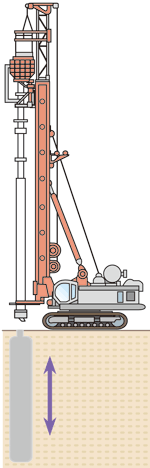

●サンドコンパクションによる液状化対策

サンドコンパクションパイル工法とは、地盤改良工法の一つで、締め固められた砂杭(サンドコンパクションパイル)を軟弱地盤中に造成します。これにより、地盤の密度を増大させ液状化を抑制、地盤沈下を低減します。

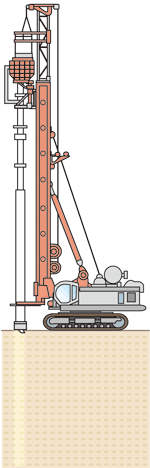

① 位置を設定

ケーシングを所定位置にセットして、地盤の記録計をセットします。

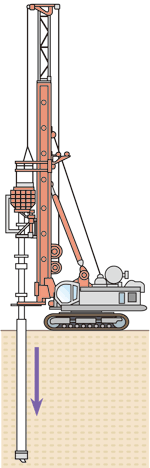

② 貫入

ケーシングを、油圧ローラーで設計深度まで貫入します。

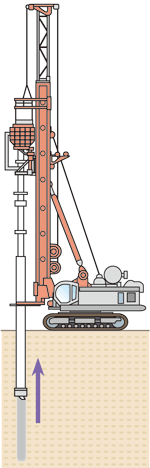

③ 貫入完成

ケーシングを引き抜きながら、先端より砂を排出します。

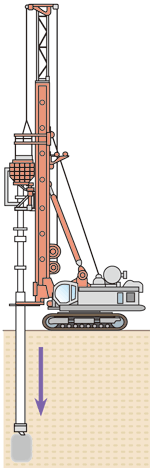

④ 打ち込み

再びケーシングを打ち込み、砂を締め固め、杭を造成します。

⑤ 完了

砂の排出と打ち込み、締め固めを繰り返し、地上まで杭を造成します。

2) 水樋門対策

補強工事等により耐震化施工を進めるとともに、水樋門の遠隔操作・自動化を行っております。

環境保全の取り組み

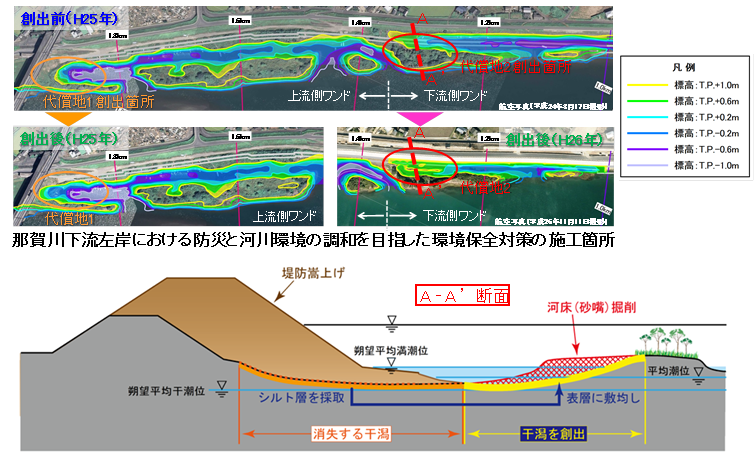

事業の概要(ミティゲーションの実施)

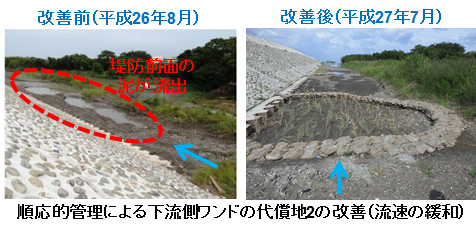

那賀川下流左岸の地震・津波対策において、堤防の嵩上げを実施する際、希少な干潟環境への影響が予測されたことから、平成24年12月に「那賀川左岸堤防地震・津波対策事業環境保全検討委員会」を設置し、環境配慮事項及び環境保全措置等について有識者から助言・指導を頂くことになりました。

また、同委員会では、干潟の改変及び消失等に可能な限り対応するため、ミティゲーション(代償措置・低減措置等)の手法等について議論が行われ、具体的な対処方法が提言されました。

さらに、平成25年8月には「那賀川左岸堤防地震・津波対策事業環境回復モニタリング委員会」を設置し、動植物の生息・生育・繁殖状況や微小な地盤高、底質等の干潟環境のモニタリングを実施しました。なお、同委員会については、代償地の復元と順応的管理の手法が確認されるなど、概ね目的を達成できたため、平成28年度をもって終了しました。

実施と達成

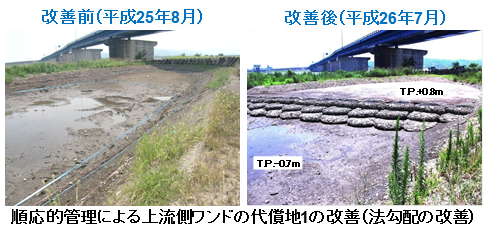

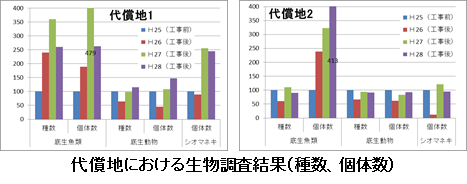

【上流側ワンド】 平成25年に、消失する干潟の代償措置として、那賀川大橋下流の高水敷を掘削して「上流側ワンド」を創出しました。上流側ワンドには、干潟の土砂及びヨシの根茎が混じった土砂を敷均しました。また、平成26年、平成27年に、掘削高さの調整等を実施しました。

【下流側ワンド】 平成25年に、消失する干潟の代償措置として、根固ブロック設置深さの変更、砂嘴の掘削により、「下流側ワンド」を創出しました。また、平成27年にヨシの移植を行いました。 代償地では、2年連続で大きな出水に見舞われたものの、工事前と同様の環境レベルの状態まで復元していることが確認されました。

代償地では、2年連続で大きな出水に見舞われたものの、工事前と同様の環境レベルの状態まで復元していることが確認されました。

今後の予定

平成29年度より、生物調査は河川水辺の国勢調査及びモニタリング委員会の委員の研究等により行うものとし、今後の変化を確認していきます。