天災は忘れた頃にやって来る…という金言がありますが、川の災害もいつ、どんな風にやってくるのか誰にもわかりません。

でもたくさんのデータを元に、災害の発生を予測すれば、被害をより少なくできると考えています。

ここからは、みなさんに知ってほしい水防の体制づくりについてご紹介いたします。

皆さんは、天気予報を見て「今日は傘を持っていこう」とか「洗濯物を外に干すのをやめよう」とか考えますよね。

同じように、川の水量をお伝えするのが「洪水予報(注1)」です。

これには「ちょっと危ない」という時の洪水注意報(注2)と、「とても危ない」という時に出す洪水警報(注3)があります。

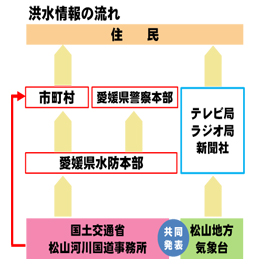

洪水注意報や洪水警報などの洪水情報については、愛媛県や警察、消防、市町村、マスコミなどに スピーディに伝達するシステムができあがっています。この情報は関係機関の様々な防災活動や 住民のみなさんの避難活動などに役立てられます。

情報を早く知らせることと共に大切なのは、日頃からの定期的な訓練。様々な訓練を行っています。

四国にある8つの一級河川で毎年順番に行っています。国土交通省を中心に県や市町村、自衛隊、警察、日本赤十字社などあらゆる関係者を総動員する大がかりなもの。 一般の方も見学・参加できます。

全国一斉に洪水情報の連絡(上図)を実施し、洪水情報の伝達がうまく機能するかどうか確かめています。

国土交通省の職員を対象に、地震を想定して年1回実施します。職員は自動車を使わず、徒歩、自転車などで出勤し、地震災害対策の訓練を行います。災害時の出勤ルートの確認や所要時間を体験し、もしもの時に備えます。