人の性格が一人ずつ違うように、川にもそれぞれ性格があります。

人の性格が一人ずつ違うように、川にもそれぞれ性格があります。私たちに最も身近な川・重信川の性格は「普段は大人しいけれど、いったん暴れだすと手が付けられない暴れん坊」。そのため人々は川から恵みを受ける一方で、大いに手を焼かされることもありました。私たちはそんな苦労を少しでも減らし、重信川の魅力を多くの人に知ってほしいと願っています。

人の性格が一人ずつ違うように、川にもそれぞれ性格があります。

人の性格が一人ずつ違うように、川にもそれぞれ性格があります。

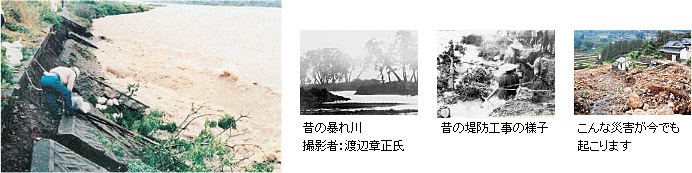

重信川は四国で最も人口が多い松山市を流れており、昔から「暴れ川」として知られています。これは洪水や氾濫を頻繁に起こしていたためです。重信川が暴れる理由は地形です。川の上流部は標高1,000m級の山々が連なるため流れが急で、下流部は典型的な扇状地になっているため川筋が安定しません。だから、洪水や土砂災害が起こりやすいのです。一方で、人々は川の周囲にある地下水や泉を頼りに生活してきました。つまり、重信川は人々に「潤い」を与える存在でもあったのです。

約400年前の重信川の流れる川筋は現在と違い、名前も「伊予川」と呼ばれていました。豪雨の度に氾濫していたため、松山城の城主加藤嘉明が家臣の足立重信に改修を命じました。この重信の工事によって、伊予川の暴れん坊ぶりはかなりおさまりました。その功績を讃えて、人々は重信川と呼ぶようになったのです。ちなみに人名を冠する川は全国でもかなり珍しいそうです。

明治時代、重信川上流の山林では伐採が進みました。そのため土砂の流出が増加し、川の中に土砂がたまり川が浅くなってしまいました。大水が出るとすぐに溢れてしまいます。そこで川幅を広げる工事が行われました。

昭和18年7月、重信川ではそれまでで最大といわれる大洪水が発生!

そこで昭和20年5月から大がかりな工事が始まりました。しかし昭和20年10月には、再度の大洪水が!

多量の土砂が下流に押し出されたため、下流部は各所で決壊し、田畑が流れたり、家屋が浸水するなどの被害をもたらしました。人々と重信川の闘いはまだまだ続いたのです。

最近でも、上流では土砂災害が起こっています。平成11年の台風16号襲来時には土石流も発生しています。幸い、死者・行方不明者はありませんでしたが、家屋倒壊などの被害が出ており、これからも暴れん坊からは目を離すことができないのです。

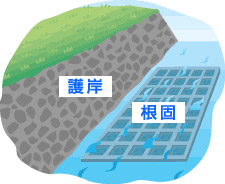

堤防の整備は、継続的に進められています。でも、自然を相手にした工事ですから「これで完璧!」ということはありません。平成7年の大雨の時には、強い護岸があったにも関わらず、護岸が壊れてしまいました。激しい流れで川の底が削られ(深掘れ)、護岸の下の土砂がなくなったため、護岸が足元から崩れ落ちてしまったのです。

そこで現在は川底(河床)の深掘れを防ぐ「根固工法」という工事で護岸の強化を進めています。

いつくるかわからない大雨。そこで重信川では、過去の雨のデータをもとに、「150年に1回の確率で降る」という大雨(注1)でも大丈夫な堤防の整備が進められています(注2)。

いつでも安心して暮らせるように、堤防という「備え」が必要なのです。

私たちは日々、重信川と石手川をパトロールして川をチェックしています(注1)。

このパトロールは週2回、パトロールカーによる巡視と徒歩で行います。

堤防や橋にヒビ等の異常がないか、ゴミが捨てられていないか、勝手に船を泊めたり物を置いたりしていないか、などをしっかりと自分たちの目で確認しています。

梅雨や台風の季節の前、石手川や重信川で除草作業をしているのを見たことはありませんか(注1)。

実はこれも私たちの仕事で、年2回ほど行っています。

これは景観を良くするだけではなく、川の安全にとっても大切な作業。

堤防が雑草で覆われてしまうと、ヒビ割れや陥没などの異常が発見しにくくなってしまうためです。だから大雨が降る時期の前に、除草をしています。

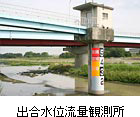

石手川と重信川には、川の水位や流れる水の量を把握するために6カ所の水位観測所があり、重信川流域には11カ所の雨量観測所を設けて、24時間川の状態をチェックしています。

このデータはホームページや携帯サイトで、どなたでもご覧になれます。

川は誰もが気軽に親しめる場所ですが、利用の仕方によっては治水、利水、環境に影響を与えてしまいます。「河川の中でイベントや祭りを行う」「川の近くに建物をつくる」「排水や取水を行う」などのような場合には許可を得て行うルールになっています。詳しくは事前にお問い合わせください。