宇治川について

宇治川は、仁淀川河口より9.8km付近に設置された宇治川樋門を介して合流する左支川で、流域面積14.2km2、幹川流路長7.5kmの一級河川です。合流点から約3.3kmの区間を国管理区間として、国土交通省が管理しています。沿川の平野は、波介川、日下川と同様に本川から離れるほど地盤が低くなる「低奥型地形」となっており、宇治川の河床勾配が極めて緩く河積が不足しているため、水はけが悪く、内水氾濫を引き起こしやすい、という地形になっています。

また、いの町市街地は、もともと平地部の中でも比較的地盤高の高い下流部に成立していましたが、高知市に隣接し、土讃本線、国道33号、とさでん、高知自動車道等もあり、通勤等に便利なことから、昭和50年代より地盤高の低い上流部でも高知市のベッドタウン、また生活圏として急速に都市化が進みました。

さらに、仁淀川流域は年平均降水量が2,500mmを越える多雨地帯であり、宇治川流域も降水量が多く、集中豪雨が発生しやすい気候特性を持っています。これらのことから宇治川流域は、古くより浸水被害に悩まされており、近年の都市化の進展により被害が深刻化し、浸水被害軽減に向けた抜本的対策が求められました。

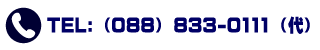

過去の災害実績

昭和50年8月洪水では、宇治川流域において浸水面積260ha、床上浸水1,324戸、床下浸水1,400戸等、平地部のほとんどが水没する甚大な浸水被害が発生し、近年においても平成26年8月の台風12号洪水により、伊野雨量観測所において観測史上最大の降雨を記録し、浸水面積30ha、床上浸水142戸、床下浸水114戸等の甚大な被害が発生しました。

平成26年8月台風12号洪水の状況

改修経緯

宇治川排水機場の整備(昭和50年度完成)

昭和50年8月洪水では完成間もない宇治川排水機場(10m3/s)が洪水初期に稼働しましたが、記録的な降雨量が続く中で十分な威力も発揮できず、壊滅的な被害を受けたため、河川激甚災害対策特別緊急事業を採択し、河道改修、宇治川排水機場の増設(+20m3/s)を実施し、これと併せて高知県による早稲川(さいながわ)放水路の建設、いの町による流域内の地下貯留施設の建設等様々な治水対策を実施しました。

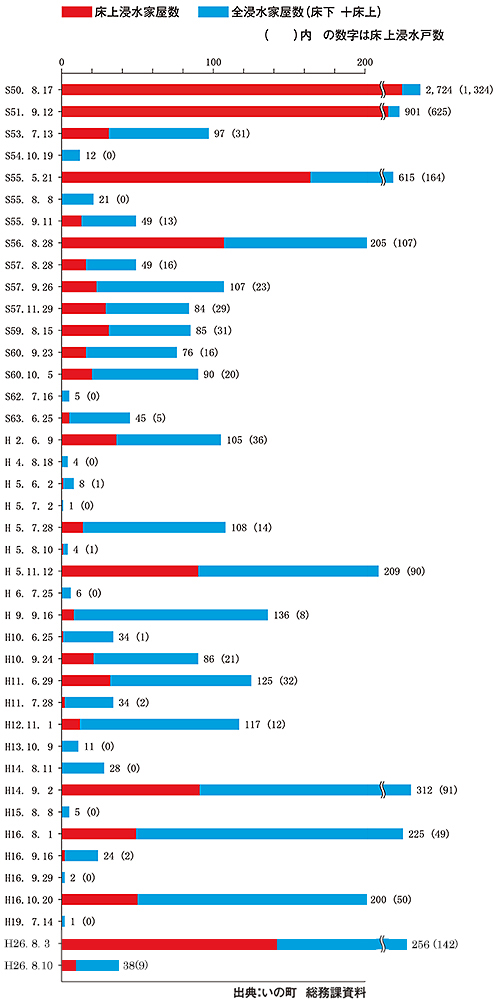

宇治川排水機場増設(平成13年度)、新宇治川放水路完成(平成18年度)

平成5年には、1年間に5回も家屋浸水被害が発生し、中でも11月洪水により大規模な浸水被害が発生したため、これを契機に頻発する浸水による家屋被害に対処するため、平成7年度に宇治川床上浸水対策特別緊急事業に着手し、平成13年度に宇治川排水機場増設、平成18年度に新宇治川放水路を完成させるとともに、宇治川の河道改修を実施しました。

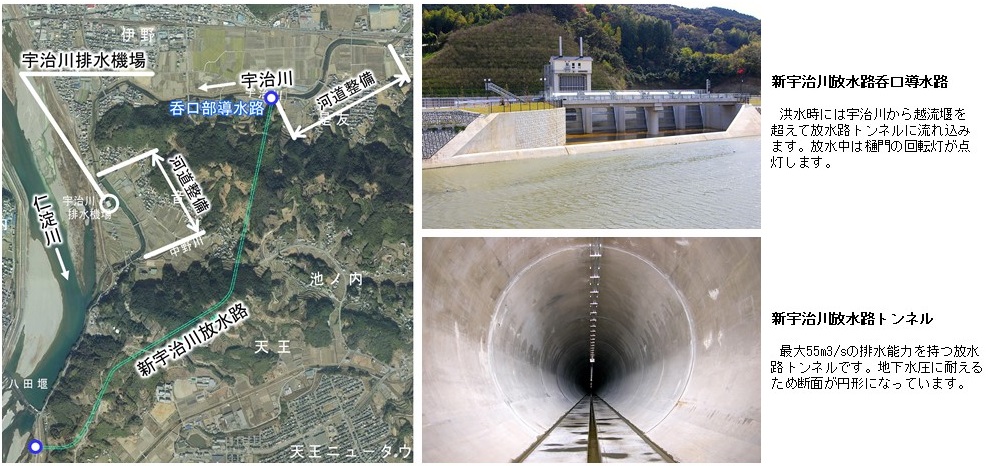

宇治川排水機場ポンプ増設(平成27年度~令和元年3月)

平成26年8月台風12号・11号の災害を契機に平成27年度に床上浸水対策特別緊急事業(宇治川)に着手し、宇治川排水機場ポンプ増設を令和元年3月に完成しました。

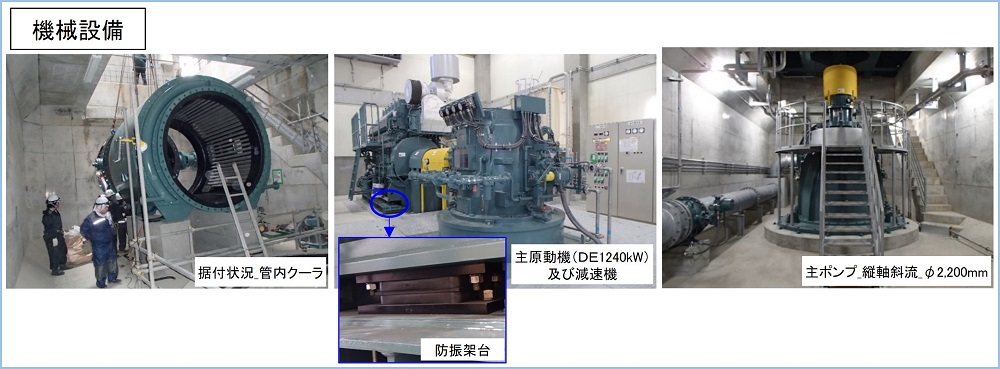

施工中においても排水機場の能力として、出水期は40m3/s、非出水期であっても30m3/sの能力を確保し、主原動機(ディーゼルエンジン)のベースに防振装置の設置、周辺民家等への防振を目的とした防振壁の設置、排気管出口、シャッター等の開口は周辺民家等に配慮した配置としました。

既設の宇治川排水機場(30m3/s)と新宇治川排水機場(10m3/s)を含み、1施設の排水能力52m3/sは四国の直轄施設として最大となります。

国土交通省では、「宇治川総合内水対策計画」に基づき、宇治川排水機場のポンプを12m3/s増設(40 → 52m3/s)、高知県は宇治川の支川天神ヶ谷川の流下能力が不足する区間において、国道横断部の函渠整備、堤防及び護岸の整備、河道の掘削等を実施、いの町は都市下水路施設の整備(排水ポンプ等)、支川の河川改修を実施、さらに土地利用等に関するルールづくりとして、既存の盛土に関する指導要綱に加え、浸水が想定される水位以上に居室の床高を設定する建築床高指導条例の施行を行いました。

国、県、村が連携してハード対策・ソフト対策を一体的に推進し、平成26年8月台風12号と同規模の豪雨に対し床上浸水被害を解消します。