四国(吉野川水系)の水問題の概要など

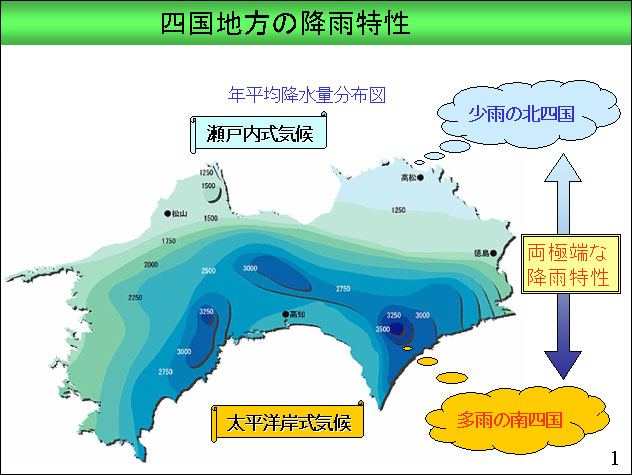

1.四国地方の降雨特性

- 四国の太平洋側は太平洋式気候で、降水量は3,000ミリ前後で日本でも有数の豪雨地帯である。一方、瀬戸内側は、瀬戸内式気候で、降水量は1,100ミリ程度で小雨である。

- このように雨が「水が多すぎる」か「少なすぎる」かの両極端であるのが四国の降雨特性である。

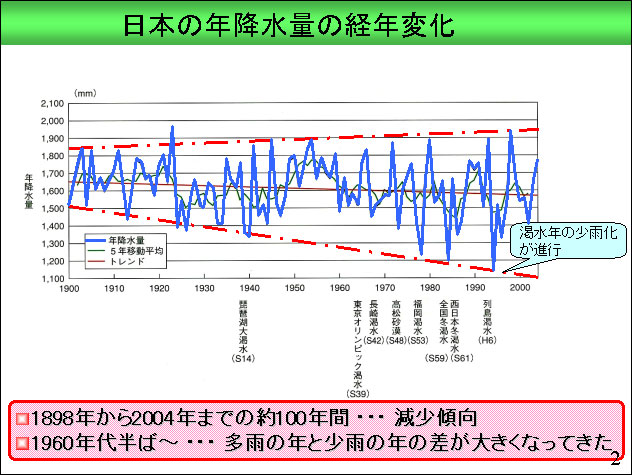

2.日本の年降水量の経年変化

- この100年間の年平均降水量を比較してみると、平均も少し減少しているが、それ以上に問題なのが、多雨の年と小雨の年の変動幅が拡大していることである。

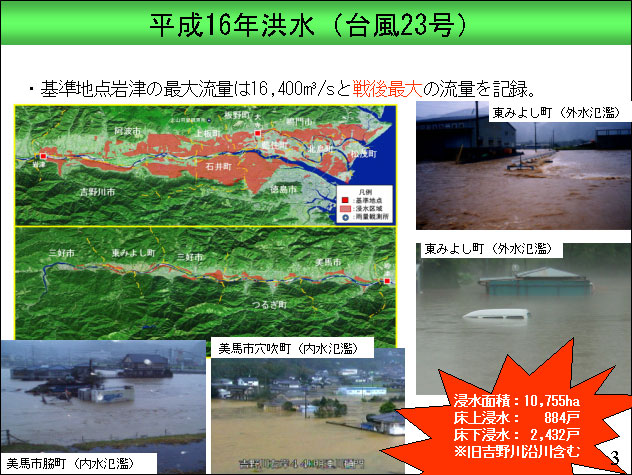

3.平成16年洪水

- 平成16年には台風23号により、吉野川の基準地点岩津の最大流量は16,400m3/sと戦後最大の流量を記録し、甚大な被害が生じた。

4.平成17年 記録的大渇水から大洪水へ(吉野川)

- 平成17年は梅雨期の降雨が非常に少なかったことにより早明浦ダムの利水容量が「0」になる大渇水となった。

- しかし、その後台風14号の降雨により、利水容量が一気に満水に転じた。

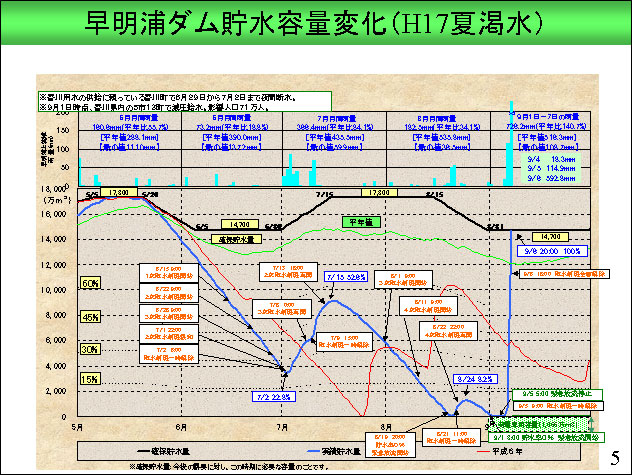

5.早明浦ダム貯水容量変化(H17夏渇水)

- 平成17年の早明浦ダムの貯水容量をみてみると、6月15日からの取水制限で延命を図ったものの、8月19日には貯水率0%となった。

- しかし台風14号の降雨により、9月6日には一気に満水となった。

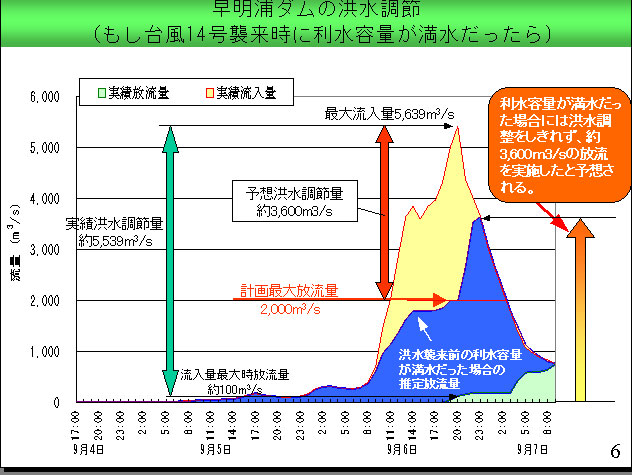

6.早明浦ダムの洪水調節

- 台風14号襲来時には利水容量が0%であったため、最大放流量5,639m3/sに対して放流量は約100m3/sにとどまり、約5,500m3/sの洪水調節ができた。

- もし台風14号襲来時に、早明浦ダムの利水容量が満水だった場合、洪水調整をしきれず、約3,600m3/sの放流をしたと予想される。これは、計画最大放流量(2,000m3/s)の1.8倍の放流量となり、下流に大きな被害が生じたと考えられる。

- このように、治水・利水ともにリスクが増大している中で、両方を合理的に解決できるような方策を大所高所から考えていくための場として、今回の「四国水問題研究会」を立ち上げることとした。

7.水源地域と下流受益地域の連携

- 四国の水問題の解決にあたっては、水源地へ感謝の気持ちを持ちながら具体的な取組を行うことも大事と考える。

- 研究会では植樹など水源地を守る行動のきっかけづくりの役割も果たしていきたい。

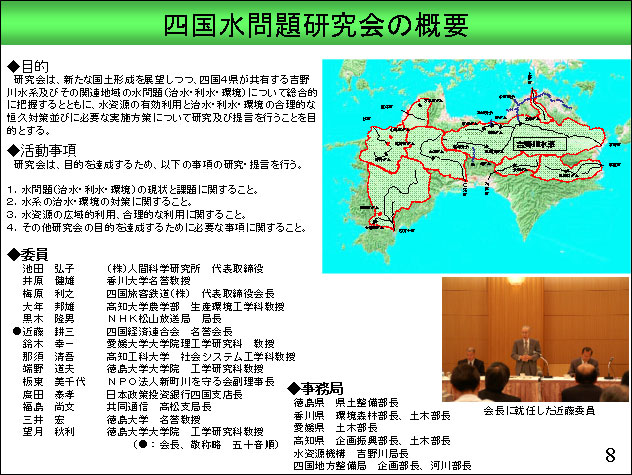

8.四国水問題研究会の概要

- 研究会は学識、経済界、マスコミ角界の代表14名に参加していただき、「四国は1つ」に向けて避けて通れない水問題について検討いただくこととしている。

9.第1回四国水問題研究会(委員意見概要)

- 当日は、委員から森林、水利用、上下流連携などについて、活発に意見交換が行われた。

- 次回研究会は9月頃開催する予定で、委員の研究発表を含めて意見交換を行う。